CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像

基于透明度和互操作的绿色贸易数字化协同监管框架研究

作者:王翔

王翔

王 翔 1 , 2

摘 要 面对严格的绿色贸易监管要求,口岸部门需要借助数据和数字技术,更好地平衡监管资源投入与监管负荷的关系。由于国际供应链中绿色化、数字化融合涉及的干系方种类众多、规模庞大,为了实现良好的透明度协同机制,互操作需求凸显。本研究通过信息熵和信息增益分析,推导出6项互操作集成推定,并设计了由可追溯事件、产品数字护照、可信合格证书、数字标识锚、标识、可持续术语目录6个构成要件集成的透明度协同监管框架。根据联合国欧洲经济委员会的2个试点项目,可以证明本研究提出的框架的有效性。

关键词 绿色贸易;洗绿;透明度;互操作;国际供应链;环境、社会和治理;产品数字护照

Digital Harmonized Regulatory Framework of Green Trade Based on Transparency and Interoperability

WANG Xiang 1,2

Abstract In response to stringent green trade regulatory requirements,, port departments need to use data and digital technologies to strike a better balance between regulatory resource input and regulatory burden. Given the large variety and scale of stakeholders involved in the greening and digitalization of international supply chains, there is a heightened need for IT system interoperability to achieve an effective transparency and coordination mechanism. By analyzing information entropy and information gain, six interoperability integration inferences are formed, resulting in a harmonized transparency framework that includes six key components: Digital Traceability Events(DTE), Digital Product Passport(DPP), Digital Conformity Credential(DCC), Digital Identity Anchor(DIA), Identifier/Identity (ID), and Sustainability Vocabulary Catalog(SVC). The effectiveness of this transparency framework is broadly demonstrated through two pilot projects by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Keywords green trade; greenwashing; transparency; interoperability; international supply chain; Environmental, Social, and Governance (ESG); Digital Product Passport(DPP)

近年来,绿色化、数字化成为全球口岸部门执法合作的热点议题,两者相互交织,需要在全球产业链中依靠口岸部门间协作共同推动。基于发展阶段、发展沿革、治理思路差异的现实因素,设计一种利于国际贸易各干系方(Stakeholder)正向激励的治理框架,同时便于实施能力不同的各国口岸部门平等协作,具有积极意义。为此,本研究参考部分政府间国际组织的相关倡议,尝试以“透明度+互操作”为切入点,结合信息论分析,设计去中心化的绿色贸易数字化协同监管框架。

1 绿色贸易监管现状

随着全球气候议题热度的不断升温,碳足迹以及水、氮、磷等足迹日益成为各经济体区分环境责任的重要计算依据,部分经济体也据此建立了专门的碳边境和碳关税,并规定可持续产品的生产商、贸易商需要履行整个供应链而非最终产品的尽职调查义务[1-2]。尽管在《关税及贸易总协定》《服务贸易总协定》《技术性贸易壁垒协定》《实施卫生与植物卫生措施协定》中均有条款对环境议题提出明确要求[2-3],但一个典型的问题在于降碳措施可能引起成本、时间增加,导致贸易竞争力下降或丧失[1]。近两年,“绿色贸易”“绿色海关”等多边倡议陆续出台,强调在绿色、低碳的同时能够确保经济可持续发展,更好利用数据和数字化技术对商品、服务的跨境流动实施监管,平衡好绿色贸易中绿色与发展的关系日益成为主要经济体的共识[4-5]。然而,个别不法企业为了获得更好的市场声誉、产品溢价、资本眷顾等,通过“洗绿”或者叫“刷绿”(Greenwashing)等手段伪造、瞒报自身的供应链绿色绩效[6]。按照联合国欧洲经济委员会(United Nations Economic Commission for Europe,UNECE)环境、社会和治理(Environment, Social and Governance,ESG)项目的研究,如果该情况监管不力,将可能导致市场出现“劣币驱逐良币”的情况 [6]。

在国际环境日益数字化的今天,基于现代数字技术实现的透明度监管机制快速成为政府监管、企业经营、个人消费关于可持续发展的共同预期。但目前该领域标准、规则林立,可用的数字技术也良莠不齐。特别是由于主要经济体对于绿色贸易的概念存在差异,范畴各有侧重,加之相关律师事务所、审计事务所、研究机构出于自身背景、优势的原因,导致可持续透明度的披露标准、评级标准庞杂[7]。根据国际贸易中心(International Trade Centre,ITC)对于具有国际影响的披露标准统计,自2021年11月12日启动收集至2024年11月11日,国际层面的披露标准总数已达350个,其中制造业189个、农业181个、纺织业103个、林业50个、水产业41个、化学工业11个等[8],而且不同行业之间的标准存在较大程度的交叉。大部分大型企业特别是大型跨国企业通常跨业经营,以期充分发掘不同经济体的资源禀赋,同时能够更好降低国际市场中的运营风险。但是庞杂的披露和评级标准,繁多的评估指标,均会给被评估机构带来高昂的数据成本。为了在满足透明度预期需要的前提下,尽可能降低数据采集成本,透明度数据的互操作(Interoperability)就成为实现绿色化、数字化融合目标的关键。

2 信息熵模型构建

2.1 干系方分析

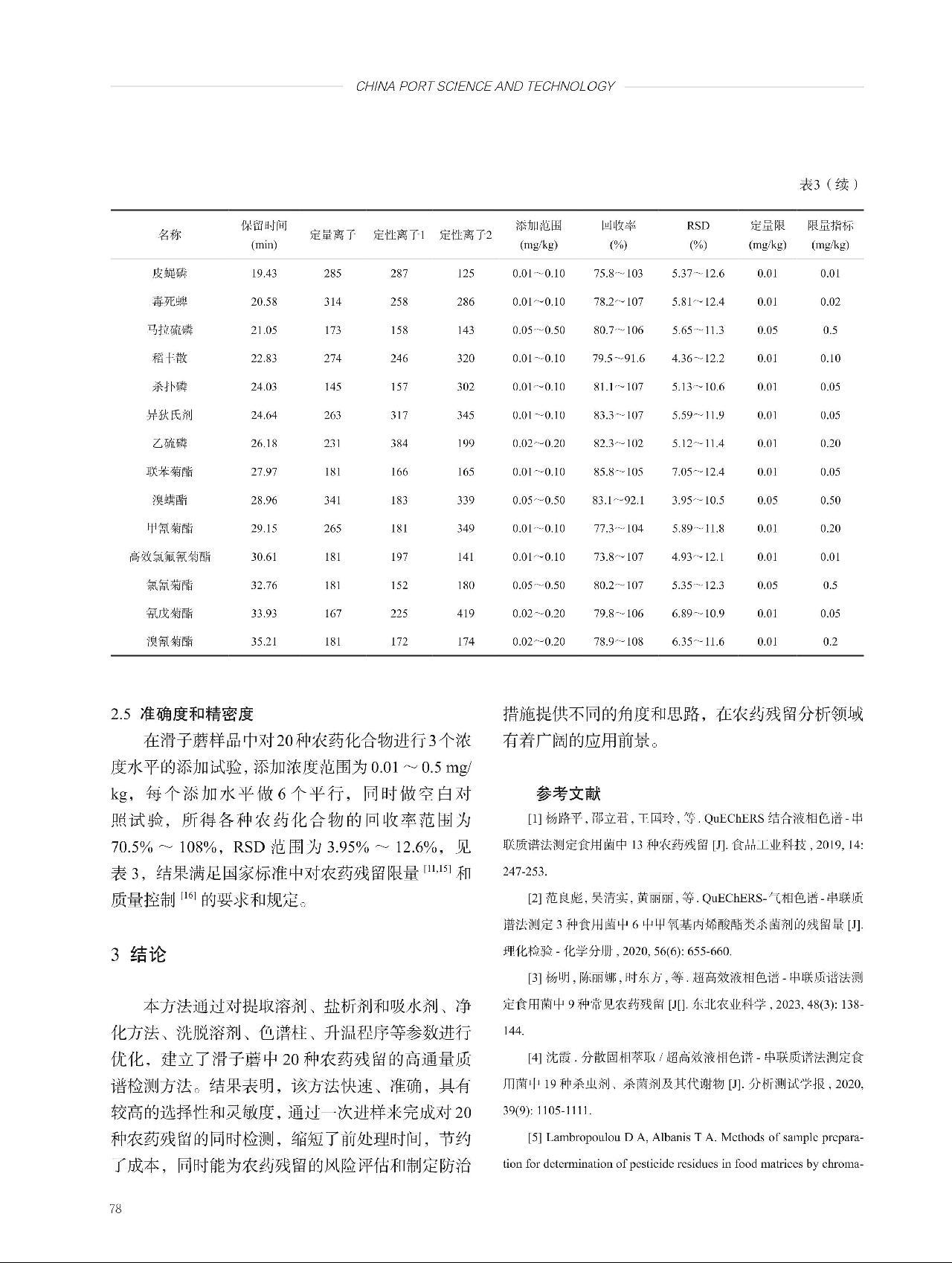

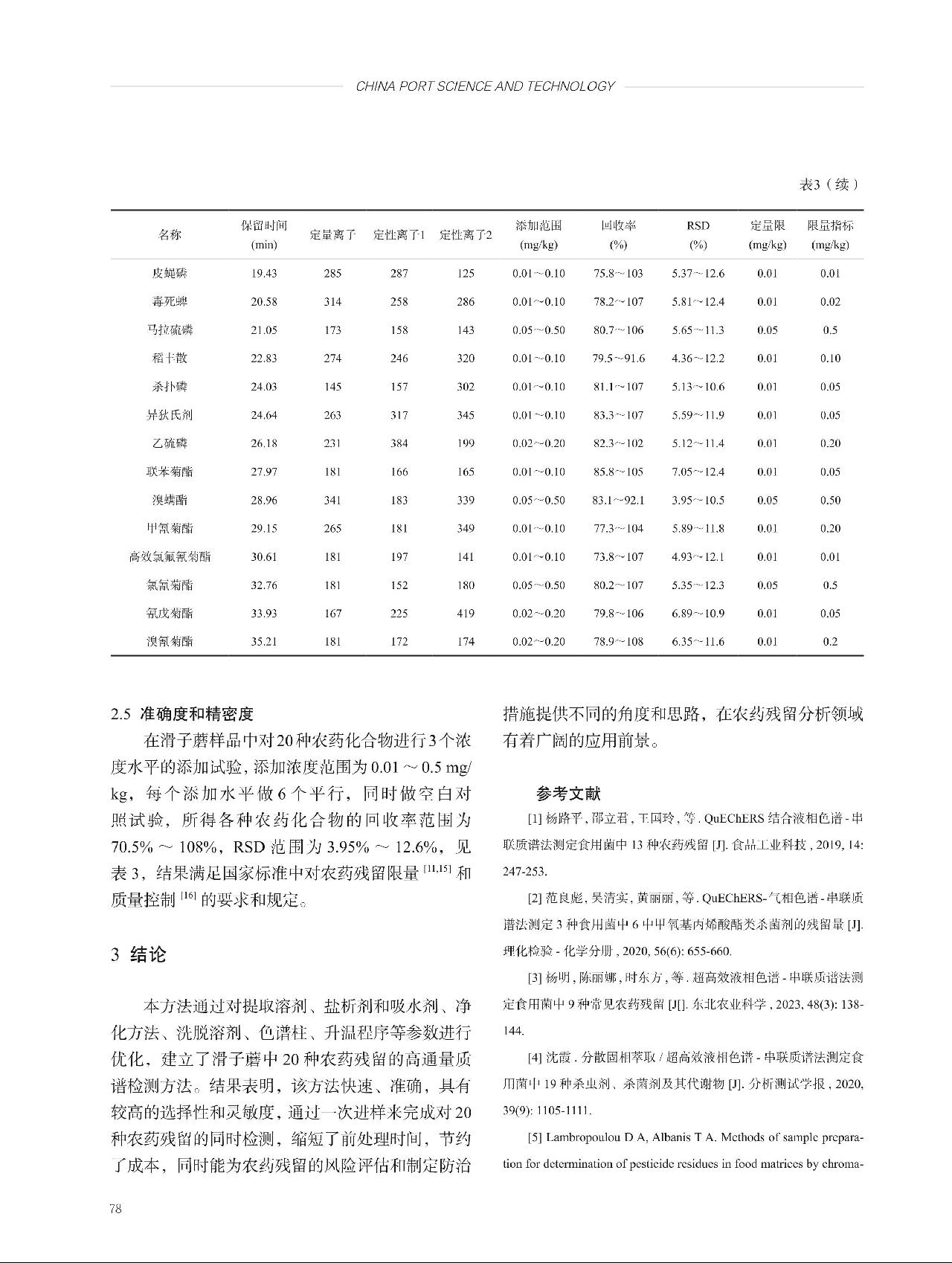

透明度的本质是破除信息不对称。然而,如表1所示,根据《联合国透明度协定》(United Nations Transparency Protocol,UNTP)的项目研究,绿色贸易与可持续发展干系方众多,如果透明度机制设计不善,容易导致各方提供的数据庞杂、混乱,反而会导致数据噪声破坏透明度的披露效果,评级结果也更不可信。因此,UNTP中将每个干系方可能留下环境足迹的环节定义为事件节点,为了建立覆盖整个供应链的透明度追溯能力,需要将各个干系方的事件按照上下游依次链接,形成一个可追溯体系。

同样,如表1所示,如果互操作机制过于复杂,也会导致干系方增加大量实施、维护成本,为此互操作的切入点和时机选择非常关键。因此,本研究以信息增益为评估方法,分析如何实现全供应链的透明度和互操作。

2.2 信息增益模型

在表1各干系方已经数字化的假设下[9],各干系方拥有自己的IT系统或IT工具。但是,由于数据来源不同、采集环节存在差异,为了降低全供应链的透明度数据噪音,根据信息熵 (公式1)及信息增益

(公式1)及信息增益 (公式2),可以对干系方之间的协同方式先验评价[10]。其中,

(公式2),可以对干系方之间的协同方式先验评价[10]。其中, 表示数据总样本

表示数据总样本 中第

中第 (k = 1,2……K,K≥1)类干系方的透明度数据比例;透明度相关数据元(Data Element)

(k = 1,2……K,K≥1)类干系方的透明度数据比例;透明度相关数据元(Data Element) 可能存在

可能存在 个取值

个取值 ,取值差异会增加透明度合规决策分支,影响判断是否合规的靶向性;为此,设

,取值差异会增加透明度合规决策分支,影响判断是否合规的靶向性;为此,设 表示

表示 分支中的样本,根据各分支的权重

分支中的样本,根据各分支的权重 而非绝对值计算信息增益

而非绝对值计算信息增益 [10] 。

[10] 。

| (1) |

| (2) |

考虑到各干系方采集的数据差别较大,尽管主客体及行为的相关性较强,但是表1中不同来源数据的指向性、获取成本、可信度也存在一定差异,因此为了减少 结果受到优势取值类别结果偏好的影响,可通过引入固有值

结果受到优势取值类别结果偏好的影响,可通过引入固有值 (公式3),采用对信息增益率

(公式3),采用对信息增益率 (公式4)进行评价[10] 。

(公式4)进行评价[10] 。

| (3) |

| (4) |

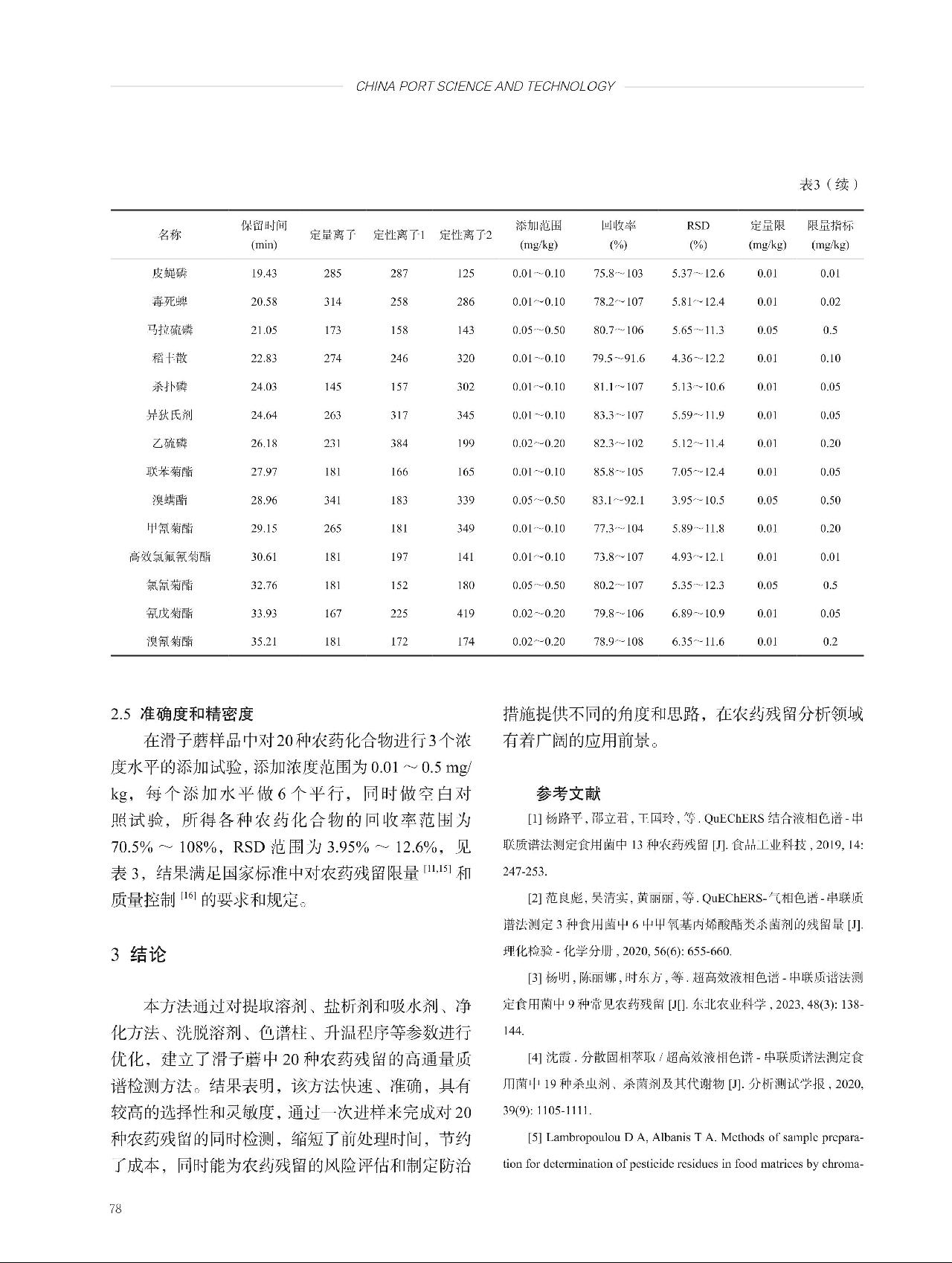

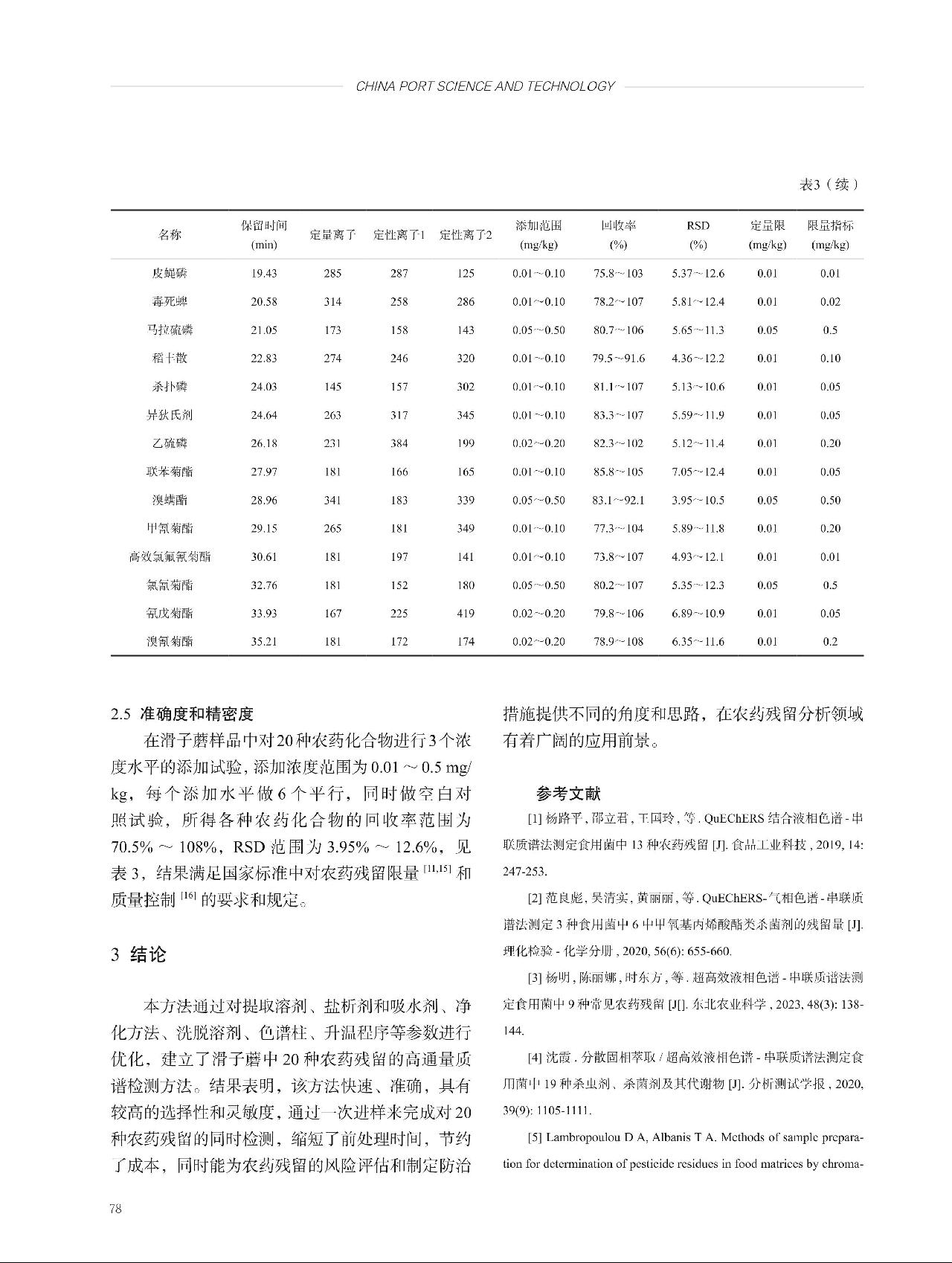

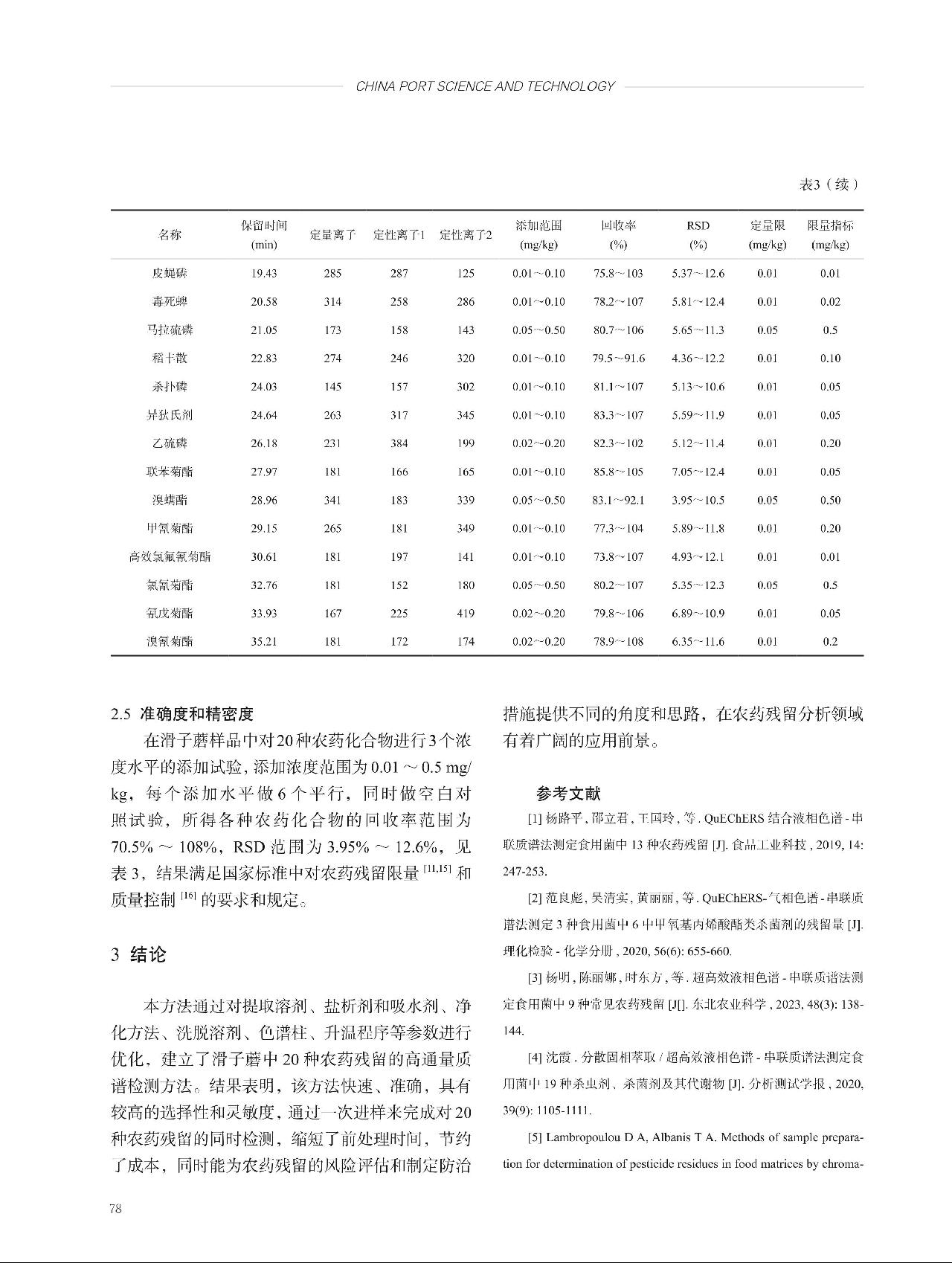

考虑到国际供应链通常较长,为了尽可能确保透明度合规,提升干系方之间的协同效果,结合公式1、公式4,形成如表2所示的推定。

3 供应链可持续发展透明度框架

为了建立有效的透明度数据链,通常需要表1中的各干系方提供大量数据,以“自证”其可靠性,这与现实中高价值数据日渐稀缺、数据地理特征显著的现实情况存在冲突[10]。近年来,主要经济体连续出台数据跨境流动方面的法律法规,数据本地化、平等协商成为普遍的合作共识,在相关经济体对于数据主权、相关干系方对自身数据权属要求日益迫切的现状下,透明度框架需要采取去中心化的架构运行,每笔交易中也需要假设各干系方仅愿意提供必要数据的最小集进行合作。甚至于即便采用了去中心化技术的平台,如果实际的共识规则也由少数大型机构以“半去中心化”“伪去中心化”的方式管理,这样的技术平台也难以持续,类似的全球性失败案例不断出现,其中影响较大的包括TradeLens、WeTrade、Everledger等[11]。为此,需要考虑在一个真正的去中心化体系中,基于每个干系方在每笔交易中仅能收集必要的“小数据”为前提,通过数字化协作机制实现小数据之间的“强关联”,并且能够根据供应链韧性灵活匹配上下游协作方的新趋势,实现干系方动态变化的“敏捷链接”。

3.1 透明度构成要件

结合表1中干系方与表2中基于信息增益的一系列推定,参考联合国贸易便利化与电子商务中心(UN/CEFACT)国际供应链的“购买-运输-支付”(BSP)模型,需要配置如下机制[12-13]:

(1)可追溯事件(Digital Traceability Events,DTE)。由于每个干系方的操作环节可能对多个下游分支产生影响,因此干系方之间共同构建的并非线性,而是网状的接续形态。考虑到表1中每个干系方是法律、经济相对独立的个体,尽管同一个机构可能同时承担多个角色,但是国际供应链的协作整体是去中心化的,因此每个干系方作为自身行为的数据源头,应直接记录自身行为的环境足迹(推定Ⅵ),明确操作客体(商品、服务、运输工具等),同时记录消耗的碳、水、氮、磷等环境足迹(推定Ⅲ)。对于数字化程度较高的干系方,环境足迹应直接来自最底层的物联网而非交易型IT系统[14]。同时,为了确保可追溯性,区分自身与其他参与方责任,根据推定Ⅰ、推定Ⅱ需要采取公认的ISO、国际物品编码组织(GS1)等国际标准记录产品标识(Product ID)、位置标识(Location ID)和参与方标识(Party ID)。

(2)产品数字护照(Digital Product Passport,DPP)[14]。由于商品、服务的跨境流动,为了有效关联制造、包装、运载、销售等不同的供应链活动,需要为商品、服务附以同步流通的轻量级数据载体作为线索,关联不同的可追溯事件,而无需每个下游环节重复收集上游环节的数据(推定Ⅴ),就可以检索供应链所有活动的环境足迹,实现从各干系方“自证”变为“他证”,也就是通过其他干系方记录的数据为自身证明。

(3)可信合格证书(Digital Conformity Credential,DCC)。由于验证商品、服务是否满足达标、合规,通常涉及专业的检验检测以及对供应链记录的评估,特别是对于排放强度、环境退化、市场公平等相对专业的技术性评估。因此证明程序可信的DPP、配合技术可信的DCC,在记录环境足迹的同时,能够明确干系方对于绿色贸易和可持续发展的实质影响程度。

(4)数字标识锚(Digital Identity Anchor,DIA)。实务层面,为了能建立实质性的数字化关联,需要供应链各类主客体(机构、位置、商品、服务)之间基于标识引用,才能够在微观和宏观层面形成可追溯的环境足迹(推定Ⅰ、推定Ⅳ)。这就需要标识的分段、发放均来自可信的国家编码机构,并能够对发放的标识码段、编码进行审计和认证,这类国家编码机构就是DIA。来自DIA的标识也成为DTE、DPP、DCC可追溯、完整性的数字化基础。

(5)标识(Identifier/Identity,ID)。数据编码、标识及标识解析技术是确保环境足迹数据融入价值体系的关键支撑技术。在国际供应链场景下,单个经济体的DIA无法满足跨境要求,需要各经济体的DIA达成共识,对从锚点申请、使用、废止、回收标识的技术协议互认或者使用统一的技术协议(推定Ⅴ)。因此,DIA在设计ID时,需要符合可发现(如呈现为二维码、条码等)、全局唯一(需要各国DIA在国际层面协调码段等,推定V)、可解析(ID能够基于标准方法提取,推定Ⅴ)、可验证(具有一定防抵赖和完整性验证能力,推定Ⅳ)等要求。

(6)可持续术语目录(Sustainability Vocabulary Catalog,SVC)。为了实现不同披露标准、指标、阈值的互操作,需要由表1中标准化机构组织其他干系方,采用分类学方法对绿色贸易及可持续发展的术语进行归纳和协调,实现跨语种、跨经济体、跨产业、跨经营者的术语统一。

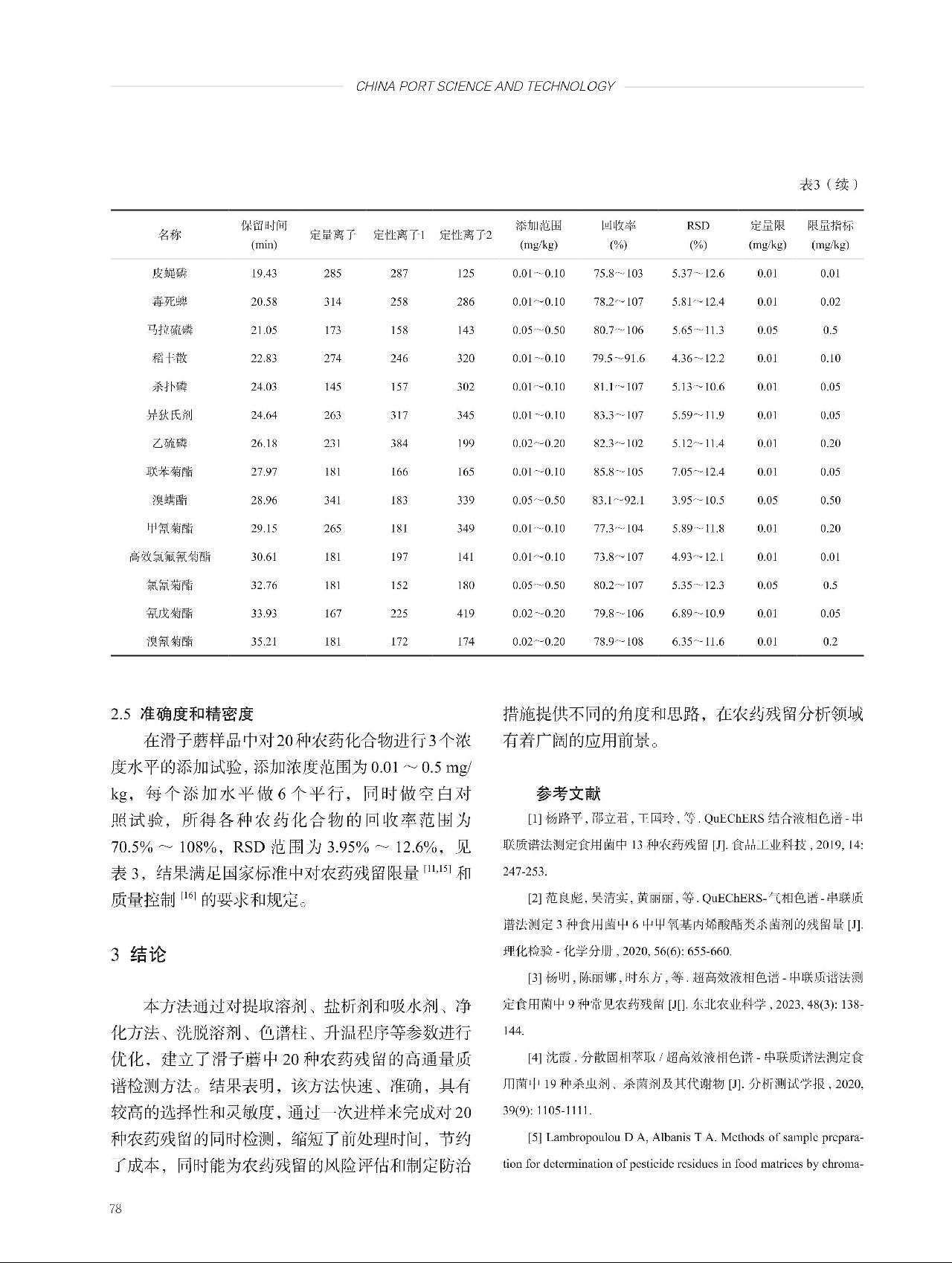

3.2 透明度协同框架

为了实现透明度以及相应的可追溯性、可信、互操作等要求,结合表2的信息增益推动,将推导出的各个构成要件集成在一起,覆盖表1各干系方的透明度框架如图 1所示。

图 1中,各个构成要件的协同关系如下:

(1)用户(如最终消费者、监管执法人员等)和各干系方的IT系统基于标识进行数据检索、交互。

(2)DIA发放可信的标识(如机构代码、身份编码等),并对标识验证请求进行处理。

(3)DTE、DPP、DCC分别为整个框架提供可追溯性、透明度和可信等技术特性支持,这些特性是在可信标识基础上实现的,甚至DTE、DPP、DCC机构自身也是被DIA赋码(赋予标识)的可信实体。

(4)互操作性主要基于SVC实现。尽管实务中关于环境足迹的披露标准或技术指南会来自国际财务报告准则(IFRS)、全球报告倡议(GRI)、标准化机构(ISO、国际电工委员会(IEC)等)、政府间国际组织(联合国环境署(UNEP)、FAO等)、金融监管体系(欧洲可持续报告准则(ESRS)、美国证券交易委员会(SEC)等),但在进行ESG披露和评价方面的本体是一致的,只不过基于各自的发展路径有所差异,但是通过SVC的两步处理可以实现不同体系之间的互操作。第一步,将不同披露和评级体系按照适用产业进行分类,按照业务含义梳理出指标目录并集;第二步,面向具体应用场景,对于广泛存在的数千种地方规则、行业规则,设定与披露或评级指标之间的映射规则。以ESG中的环境指标“E6.水消耗”为例,餐饮行业与制衣、半导体生产之间的水消耗环节、类型、方式等存在较大差别,因此需要设定不同的采集环节、阈值等;而对于监管部门,如何智能识别商品归类,基于HS编码等商品归类判断是否符合节水商品“白名单”要求,对于执法结果影响较大[15-16],因此第二步“规则—指标”间的映射非常必要。

通过图1中6个构成要件的数字化协作,逻辑上可以确保环境足迹披露、评级所需要的各类数据能够以自动化、可解释的方式自动执行,而且因为其框架采用的是去中心化体系,即不存在一个所谓的集中的数据汇交节点或集中的管理机构,而是通过表1列举的各类干系方“他证”协作完成的,各方共同营造了透明、可信、可追溯的数字环境,因此形成了一个跨产业、跨部门、跨境的合作生态,确保从源头最上游(如初级农产品种植、原材料开采等)直至最终消费者、回收商或翻新商的国际供应链治理框架的完整性。

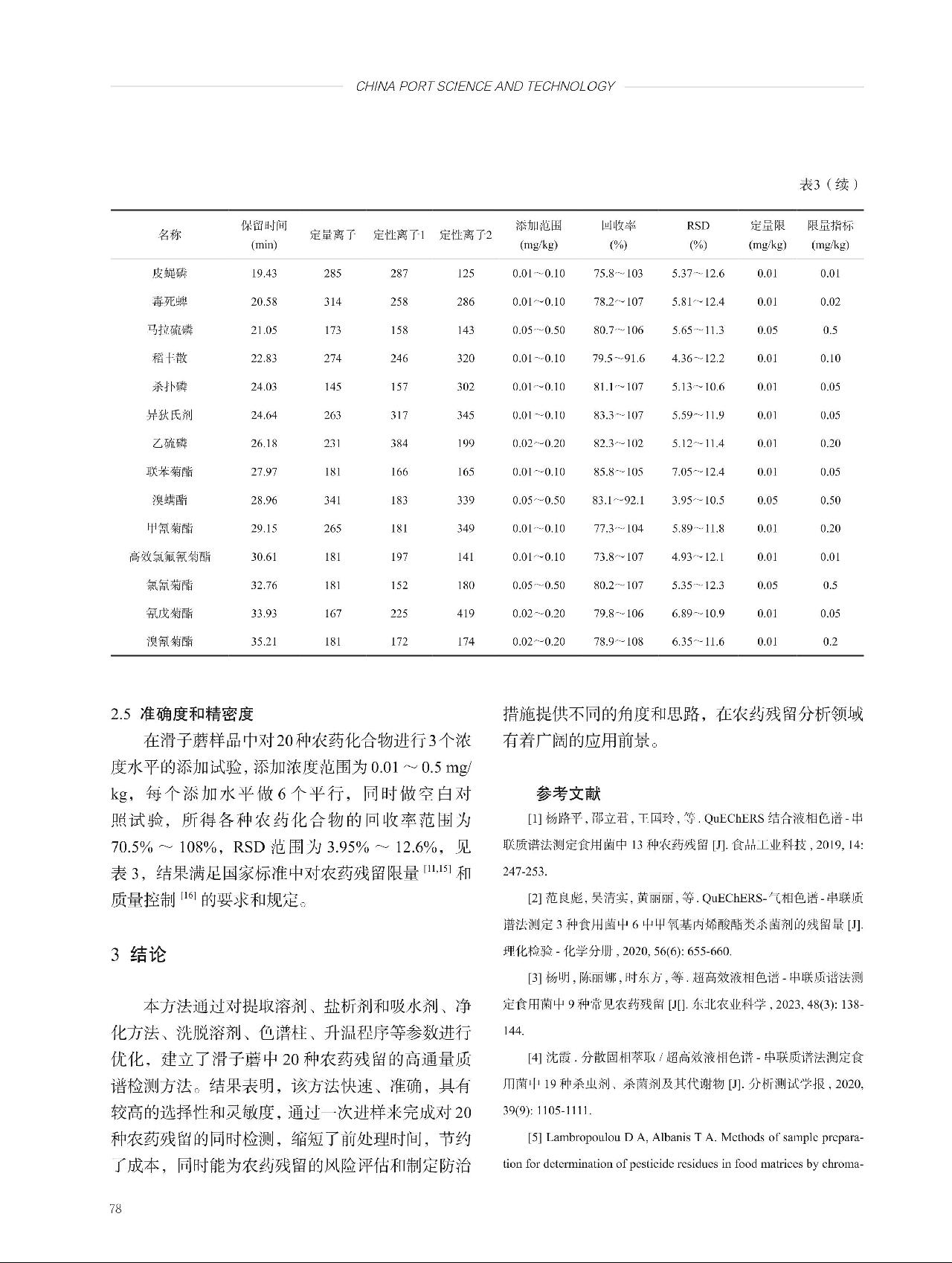

3.3 透明度国际试点

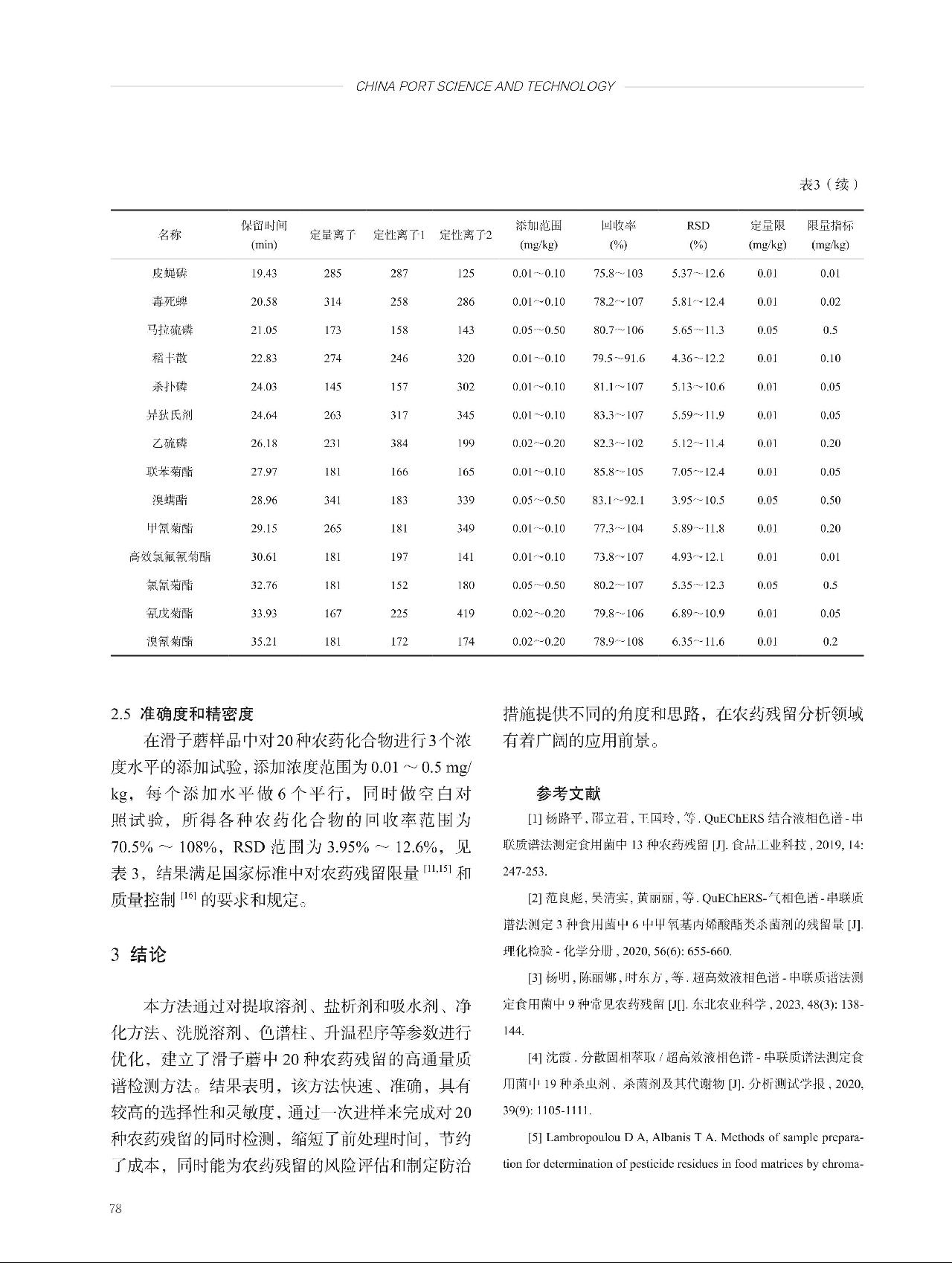

自2021年开始,联合国不同区域经济委员会相关项目组已经开始逐步在不同试点项目中试用不同的构成要件[11],试点议题覆盖弹性可持续供应链、生物多样性知识产权、绿色出口(环境产品和服务出口)、绿色技术转移、可持续标准、环境敏感及危险货物贸易、塑料污染等。其中,UNECE于2023年启动覆盖国际供应链全过程的透明度项目,至2024年9月已开展了2个参与较充分的项目[11]。如表3所示,试点效果较充分地证明了图 1的透明框架在全球大型供应链中应用有效,初步建立了制造环节后的跨境高透明度可信数字供应链,并且能够对各类环境足迹进行有效记录,区分环境责任。

4 结语

的2个全球试点项目尽管尚未覆盖表1中全部类型干系方(例如:由于数字化技术差距,缺少回收商、翻新商的参与),而且缺少相关口岸部门及大型国际金融机构的环境足迹,但大致覆盖了国际供应链的流通过程,也能够验证去中心化体系的有效性,依靠6个构成要件的数字化协同,实现了可信、可追溯的透明度以及互操作性。

为了进一步提升对该数字生态的协同监管效果,可以结合表2的分析形成如下治理建议:

(1)更广泛参与。根据推定 Ⅰ和公式3,为了尽可能减少固有值 的影响,应在试点基础上持续扩大各类干系方的参与,随着干系方类型及各类数量的增加,信息增益更为显著。

的影响,应在试点基础上持续扩大各类干系方的参与,随着干系方类型及各类数量的增加,信息增益更为显著。

(2)国际标准制修订及应用。根据推定Ⅳ,需要尽早从源头上进行规范,甚至在试点之前就有据可循且能够被各方广泛共识就显得尤为重要。考虑到国际法特别是国际数据立法通常滞后于数据贸易、数字贸易甚至服务贸易、货物贸易的发展,因此来自ISO、IEC等标准化机构发布的国际标准就成为亟须的可用规制。

(3)多双边条约保障。根据推定Ⅴ,面对绿色化、数字化的国际供应链环境,可以在全球经贸往来密集的区域之间、区域内部通过多双边条约的方式,推动图1透明度框架中“小数据”“强关联”“ 敏捷链接”的互信共享。通过时效性更好的“软法”,即条约,为口岸监管部门及配套服务机构、金融机构、物流机构提供可以开展数字化合作的法律依据。

参考文献

[1] WEF. What Future for Climate and Trade? Scenarios and Strategies for Carbon Competitiveness[R]. Genève: WEF, 2023: 9-12.

[2] WEF. Supply Chain Sustainability Policies: State of Play[R]. Genève: WEF, 2022: 6.

[3] BIRKBECK C D. Greening International Trade: Pathways Forward[R]. Genève: TESS UNEP UKRI GCRF, 2021: 16-29.

[4] WCO. Green Customs Action Plan [R]. Bruxelles: WCO, 2023: 1-11.

[5] WEF. Accelerating Decarbonization through Trade in Climate Goods and Services[R]. Genève: WEF, 2022: 11-7.

[6] WANG X. Rec. no 49 de la CEE-ONU-transparence à grande échelle[R]. 中国信息通信业发展高层论坛建设数据要素新范式分论坛, 北京: 中国通信企业协会, 2024: 10.

[7] Malone L, Holland E, Thacher S, LLP B. Seven Key Trends in ESG for 2023—and What to Expect in 2024 [J/OL]. (2023-06-29)[2024-11-10]. https://corpgov.law.harvard.edu/2024/01/14/seven-key-trends-in-esg-for-2023-and-what-to-expect-in-2024/.

[8] ITC. Identify-Find the right standards for you by mixing and matching filters [DB/OL]. (2024-08-27)[2024-11-10]. https://standardsmap.org/en/identify.

[9] NGUYEN H. Numérisation des documents commerciaux à l’échelle mondiale: où en sommes-nous ?[J]. OMD actu, 2022, 99(1): 40-43.

[10]王翔, 周辉, 李志鹏, 等. 数据稀缺性与大模型数据价值的非对称性[J]. 信息安全研究, 2023, 9(7): 637-642.

[11] Capell S. Transparency at Scale UNECE recommendation 49 UN Transparency Protocol (UNTP)[R]. GitHub, 2024: 8-9+28-40.

[12] UNECE, UN/CEFACT. BUY–SHIP–PAY Reference Data Model BSP-RDM [M/OL]. (2019-08-13)[2024-11-10]. https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf :8.

[13] UN/CEFACT. UN Transparency Protocol [M/OL]. (2024-09-05)[2024-11-10]. https://uncefact.github.io/spec-untp/un-transparency-protocol.pdf :11-31.

[14] CIRPASS. DPP-related Initiatives Dataset [EB/OL]. [2024-11-10]. https://cirpassproject.eu/dpp-related-initiatives-dataset/. 2024.

[15] OMD. Les douanes d’Azerbaïdjan développent un outil IA-SH avancé[J/OL]. (2023-11-16)[2024-11-10]. https://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2023/november/advanced-ai-hs-tool-developed-by-the-azerbaijan-customs.aspx:1-20.

[16] Algarni A, Acarer T, Ahmad Z. An Edge Computing-based Preventive Framework with Machine Learning-Integration for Anomaly Detection and Risk Management in Maritime Wireless Communications[J]. IEEE Access, 2024: 1-9.

基金项目:海关总署科研项目(2019HK018、2020HK281、2020HK300、2022HK053、2024HK247)

第一作者:王翔(1979—),男,汉族,江苏丰县人,博士,高级工程师,主要从事国际贸易、国际标准相关工作,E-mail: newonemail1@163.com

1. 全国海关信息中心 北京 100005

2. 海关国际贸易信息标准化应用创新实验室 北京 100005

1. The National Information Center, General Administration of Customs, Beijing 100005

2. Laboratory of International Trade IT Standards, General Administration of Customs, Beijing 100005

表1 国际供应链绿色化、数字化融合主要干系方[7-8]

Table 1 Primary Stakeholder Types in the Greening and Digitalization of International Supply Chain[7-8]

编号 | 干系方 | 是否信任锚 | 是否标识锚 | 发放数字护照 | 职责 |

Ⅰ | 监管部门 | Y | N | N | c. 验证经营者跨境法律程序的合规性 |

Ⅱ | 标准化机构 | N | N | N | b. 根据行业特点, 确定披露信息的主客体 |

Ⅲ | 认可认可机构 | N | Y | N | a. 依据ESG标准, 评估机构或人员具备对跨境商品、服务进行质量、安全等检验检测的能力 |

Ⅳ | 检验检测机构 | N | N | N | b. 提供证明结果作为信任标志 |

Ⅴ | 制造商 | N | N | Y | d. 为相关环境足迹附加检验检测机构证明 |

Ⅵ | 品牌商/销售商 | N | N | Y | b. 以可追溯、可验证、可信的方式向最终消费者展示所包装或集成商品的环境足迹 |

Ⅶ | 回收商/翻新商 | N | N | Y | b. 附以类似制商的职责b、c、d |

Ⅷ | 环境保护组织 | N | Y | N | b. 在更大的生态层面, 对制造商、品牌商/销售商的可信凭证进行校验 |

Ⅸ | 消费者 | N | N | N | b. 对所购商品、服务及其品牌进行评价 |

Ⅹ | 物流商 | N | N | N | b. 附以类似制商的职责b、c、d |

Ⅺ | 金融机构 | N | N | N | c. 验证信息披露合规, 开展ESG评级评价 |

Ⅻ | 行业协会 | N | N | N | a. 为成员了解或提供ESG标准指导, 发布指南 |

b. 进行行业自律和同业监督 | |||||

ⅩⅢ | 政府间国际组织 | ? | ? | ? | d. 包括干系方Ⅰ~Ⅻ各类对口的国际组织 |

ⅩⅣ | 信息技术 (IT)服务商 | N | N | Y | c. 赋能透明度数据分析、发掘 |

注: “?” 标识根据机构性质, 可能承担相应职能, 也可能并不具备.

表2 国际供应链透明度互操作集成推定[10]

Table 2 Presumptions for the Interoperability during Transparency Integration of International Supply Chain[10]

编号 | 名称 | 依据 | 说明及措施 |

Ⅰ | 规范取值 | 各方采集规则应统一,降低 | 规范定类数据表达,采用标准代码 |

Ⅱ | 源头采集 |

| c. 从生产、物流、商贸源头环节采集 |

Ⅲ | 一次采集 | 降低公式1中的 | 降低反复采集偏差,提高精准性 |

Ⅳ | 源头规范 | 推定Ⅰ | 确保数据元首采部门规范取值 |

Ⅴ | 互信共享 | 推定Ⅱ | b. 下游机构信任并重用上游共享数据 |

Ⅵ | 全量采集 | 推定Ⅲ | b. 按需下发各方 |

图1 国际供应链绿色化、数字化透明度协同框架

Fig.1 Harmonized Transparency Framework for Greening and Digitalization of International Supplhain

表3 国际供应链透明度互试点项目[11-13]

Table 3 Pilots of Transparency Integration of International Supply Chain[11-13]

编号 | 项目名称 | 干系方 | 数量 | 协调机构 | 试点效果 |

Ⅰ | 棉花项目 | 农贸企业 | 2 | UNECE及隶属机构UN/CEFACT | 4. 环境足迹可追溯、可计量 |

制造商 | 21 | ||||

品牌商/零售商 | 4 | ||||

标准化机构 | 2 | ||||

智库 | 4 | ||||

检验检测机构 | 4 | ||||

政府间国际组织 | 3 | ||||

Ⅱ | 皮草项目 | 原材料供应商 | 众多 | ||

制造商 | 众多 | ||||

品牌商/零售商 | 17 | ||||

认证认可机构 | 众多 | ||||

行业协会 | 1 | ||||

检验检测机构 | 4 | ||||

环保组织 | 众多 | ||||

政府间国际组织 | 2 | ||||

IT服务供应商 | 众多 |

注: 资料来源于文献11.