CopyRight 2009-2020 © All Rights Reserved.版权所有: 中国海关未经授权禁止复制或建立镜像

基于微隔离技术的数据中心云网络安全研究

作者:徐春利 刘鲲 孟庆晨 刘烨

徐春利 刘鲲 孟庆晨 刘烨

全国海关信息中心(全国海关电子通关中心)

National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China)

全国海关信息中心(全国海关电子通关中心)(以下简称“信息中心”)是海关总署在京直属事业单位,成立于1986年,是国家部委中最早成立的专门从事信息化建设的单位之一,2008年加挂“全国海关电子通关中心”牌子,2014年被划为公益一类事业单位。现有内设部门16个,其中,电通中心下设11个处(室),信息中心下设5个部。自成立至今,信息中心为海关信息化建设作出了重要贡献,先后荣获“全国文明单位”“全国创先争优先进基层党组织”“全国三八红旗手”“中央和国家机关五一劳动奖章”等30余项国家级荣誉称号或奖项,6人享受国务院政府特殊津贴。

信息中心工作职责主要包括:一是承担海关信息系统核心节点运维管理工作,建立海关信息系统实时监控体系和故障预警及处置机制,7×24小时支撑保障总署机关、直属海关和各通关业务现场不间断运行。二是承担海关信息化项目建设工作,为国家重大战略实施、海关改革发展各项政策措施提供信息化保障。三是承担海关信息系统安全和防护工作,建成网络安全防护、数据安全保护等平台,实现核心系统异地容灾交替运行,保障全国海关信息系统安全稳定运行。四是承担大数据治理及应用工作,为总署服务国家宏观决策提供数据保障,开展大数据治理,构建大数据智能模型,在风险甄别和打击走私等实战中取得较好成效。

信息中心注重提升科研创新和应用能力,现有国家保密科技测评中心海关系统测评实验室、信息中心软件测评实验室(通过中国合格评定国家认可委员会认证)、海关国际通关信息化应用创新实验室、海关国际贸易信息标准化应用创新实验室等4个实验室,牵头主持“海关税收征管与风险甄别防控技术研究及应用示范”等国家“揭榜挂帅”项目研究工作。

新时代新征程,信息中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和给红其拉甫海关全体关员重要回信精神,聚焦更优监管、更高安全、更大便利、更严打私,充分发挥科技国家队作用,全力为智慧海关建设、“智关强国”行动提供科技供给,全力保障信息系统安全稳定运行,全力提升科技创新和科研攻关能力,为以海关现代化服务助推中国式现代化提供坚强支撑和保障。

目 次

中国口岸科学技术

◎ 应用开发

04 总集成管理工作对海关信息化建设的 影响研究

………………………………………………………………………………………………………………………… 张晓光 郭莉萍

09 基于人工智能的软件需求分析方法 实践与研究

………………………………………………………………………………………… 杨德辉 范子寅 谢 振 马逸行 冯立胜

18 微服务架构在海关信息化建设中的应用实践

……………………………………………………………………………………………………………… 李 飞 李志鹏 孙 培

25 海关政务应用整合技术研究与设计

………………………………………………………………………………………… 顾 岩 袁 勇 李 俊 吴 奇 单春磊

31 区块链技术在特殊物品通关监管中的 应用探索

……………………………………………………………………………………………………………… 胡自强 周 艳 陆 地

37 混沌工程与可靠性测试技术研究

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 杨 硕

◎ 数据分析

42 海关大数据资源一体化管理 与共享架构的研究

……………………………………………………………………………………………………………… 徐龙宁 何长庚 孙建明

49 基于AIGC技术的自动生成分析报告研究

…………………………………………………………………… 马群凯 王 齐 王佳蕾 李 玄 文 杨 赵碧君 张济凡

55 大模型在海关统计工作中的应用研究

…………………………………………………………………………………………………… 杜琳美 吕 涛 毕 滔 陈 衎

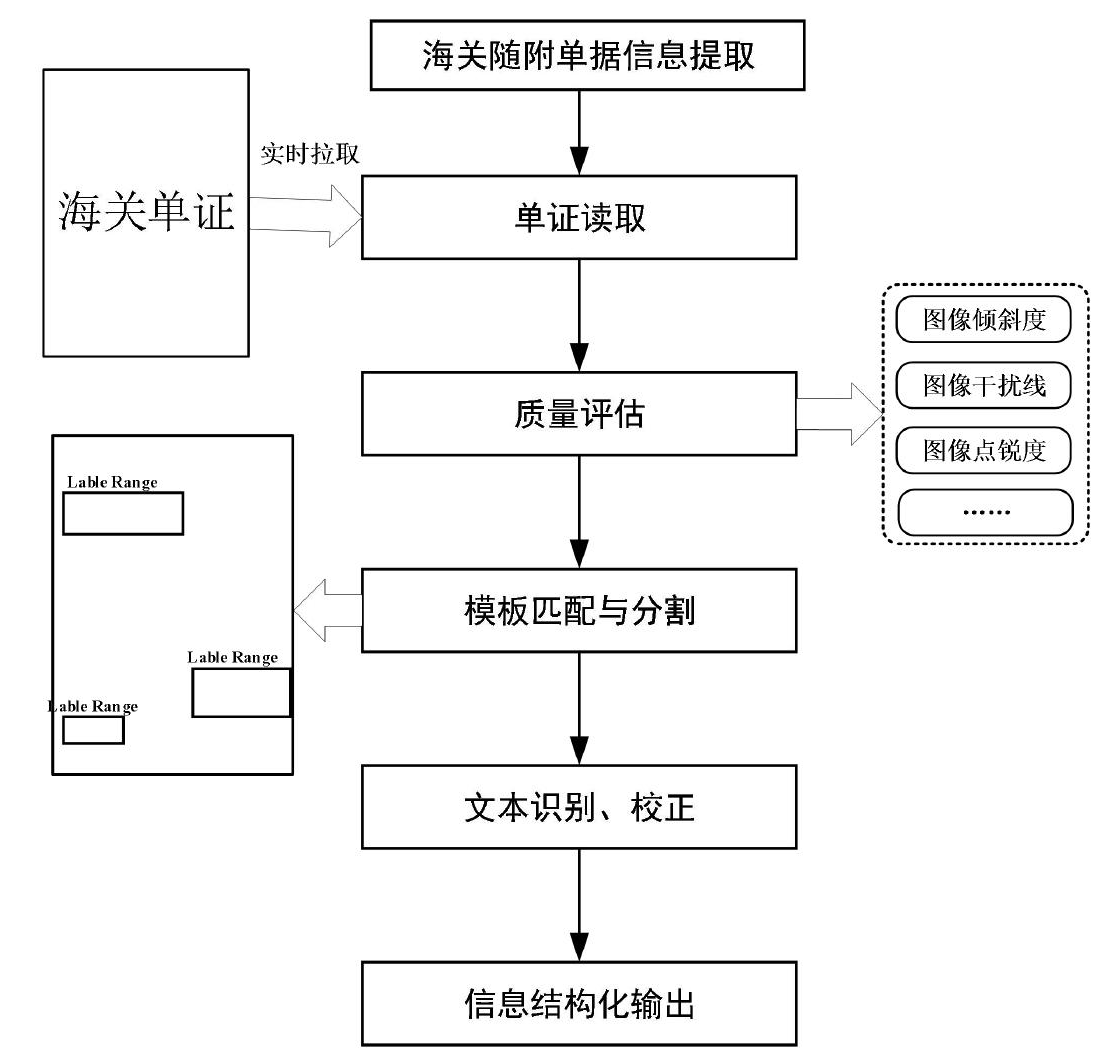

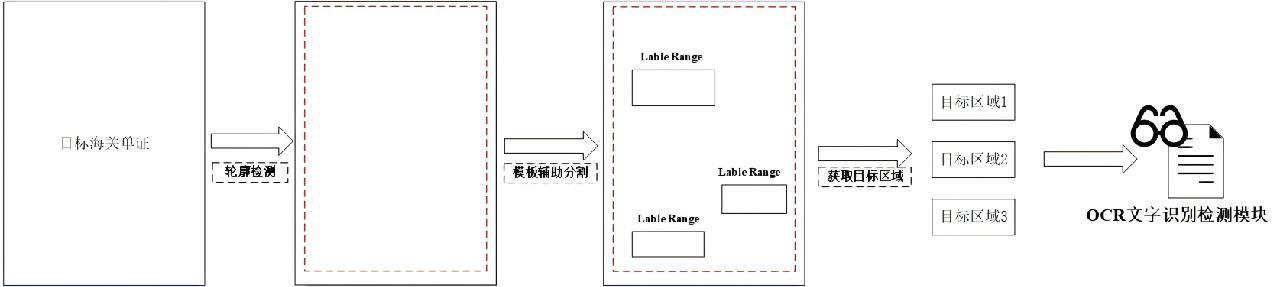

63 光学字符识别技术研究 及在海关监管中的应用

……………………………………………………………………………………………………………… 孟庆铎 秦 力 宗超飞

◎ 网络安全

70 基于AI技术的海关网络内生情报生成 技术与应用研究

…………………………………………………………………………………………………… 范絮妍 石 宇 陶君茹 相 森

79 基于微隔离技术的数据中心云网络安全研究

…………………………………………………………………………………………………… 徐春利 刘 鲲 孟庆晨 刘 烨

◎ 运行维护

87 人工智能技术在海关信息化运维 态势感知中的应用

……………………………………………………………………………………………………………… 李 辰 代雪峰 李 判

93 基于即时通信软件打造海关移动业务平台

……………………………………………………………………………………………………………… 孙 平 王羽赫 王 涛

102 国产事务型数据库的应用研究

…………………………………………………………………………………………………… 马志坤 熊 飞 梁 俊 冯立胜

CONTENTS

CHINA PORT SCIENCE AND TECHNOLOGY

◎ Application & Development

04 Research on the Impact of General Integration Management on Customs Informatization Construction

……………………………………………………………………………………………………… ZHANG Xiao-Guang GUO Li-Ping

09 Research on Software Requirement Analysis Method Based on Artificial Intelligence

………………………………………………………………… YANG De-Hui FAN Zi-Yin XIE Zhen MA Yi-Xing FENG Li-Sheng

18 Application and Practice of Microservice Architecture in Customs Informatization Construction

………………………………………………………………………………………………………………… LI Fei LI Zhi-Peng SUN Pei

25 Research and Practice on Integration Technology of Customs Administration Applications

…………………………………………………………………………………… GU Yan YUAN Yong LI Jun WU Qi SHAN Chun-Lei

31 Exploration of the Application of Blockchain Technology in Customs Clearance of Special Goods

………………………………………………………………………………………………………… HU Zi-Qiang ZHOU Yan LU Di

37 Research on Chaos Engineering and Reliability Testing Technology

……………………………………………………………………………………………………………………………… YANG Shuo

◎ Data Analysis

42 Research on Integrated Management and Sharing Architecture of Customs Big Data Resources

……………………………………………………………………………………… XU Long-Ning HE Chang-Geng SUN Jian-Ming

49 Research on Automatic Generation of Analysis Reports Based on AIGC Technology

……………………………………… MA Qun-Kai WANG Qi WANG Jia-Lei LI Xuan WEN Yang ZHAO Bi-Jun ZHANG Ji-Fan

55 Research on the Application of Large Models in Customs Statistics

……………………………………………………………………………………………… DU Lin-Mei LYU Tao BI Tao CHEN Kan

63 Research on OCR and Its Application in Customs Control

………………………………………………………………………………………………… MENG Qing-Duo QIN Li ZONG Chao-Fei

◎ Cyber Security

70 Research on AI-Based Endogenous Intelligence Generation Technology and Its Application in Customs Networks

………………………………………………………………………………………… FAN Xu-Yan SHI Yu TAO Jun-Ru XIANG Sen

79 Research on Data Center Cloud Network Security Based on Micro-Segmentation Technology

………………………………………………………………………………………… XU Chun-Li LIU Kun MENG Qing-Chen LIU Ye

◎ Operation & Maintenance

87 Application of Artificial Intelligence Technology in Customs Informatization Operation and Maintenance Situation Awareness

………………………………………………………………………………………………………… LI Chen DAI Xue-Feng LI Pan

93 Building a Customs Mobile Services Platform Based on Instant Messaging Software

…………………………………………………………………………………………………… SUN Ping WANG Yu-He WANG Tao

102 Research on the Application of Domestic Transactional Database

……………………………………………………………………………… MA Zhi-Kun XIONG Fei LIANG Jun FENG Li-Sheng

第7卷 增刊

2025年7月

CHINA PORT SCIENCE AND TECHNOLOGY

应用开发 / Application & Development Inspection

总集成管理工作对海关信息化建设的

影响研究

张晓光 1 郭莉萍 1

摘 要 海关信息化工作起步早,现已全面覆盖海关各业务工作领域,并对海关业务工作的开展具有不可替代的支撑作用。伴随着我国改革开放的深化发展和全球经济形势的快速变化,海关信息化建设工作的复杂性大为提升,总集成工作对海关信息化建设工作的保障作用也日益突出。本文总结了海关总集成工作的现状、面临的问题与挑战,并针对问题进行了分析,最后提出了解决方案,可应用于海关以及业界的信息化总集成工作中。

关键词 海关信息化;总集成管理工作;顶层设计;公共平台;技术标准

Research on the Impact of General Integration Management on Customs Informatization Construction

ZHANG Xiao-Guang 1 GUO Li-Ping 1

Abstract The development of customs informatization work began early and has now comprehensively covered all operational areas of customs, playing an indispensable supporting role in the operations of customs business. With the deepening of China’s reform and opening-up and the rapid changes in the global economic landscape, the complexity of customs informatization construction has significantly increased, and the role of system integration in safeguarding this work has become increasingly prominent. This paper summarizes the current status, existing problems and challenges, in customs system integration, then it analyzes the problems, and proposes solutions that can be applied to informatization system integration work within customs and across related industries.

Keywords customs informatization; general integration management; top-level design; public platform; technical standards

海关信息化作为海关业务工作的重要支撑手段,一直紧随着海关业务工作的需要而不断发展。目前,海关信息化已经覆盖通关、监管等海关业务领域,涉及大数据、智能模型、物联网等技术领域,并在向智慧型信息化系统方向发展。

根据海关信息化建设的发展目标和其所支撑的海关业务发展趋势,需要将原来以单个业务领域为对象的信息化系统建设模式,转变为多业务领域相互协作、各信息化作业系统互联互通、多技术手段相互配合的建设模式,这对海关信息化建设中的总集成工作提出了更高要求。本文通过回顾海关总集成工作的现状,分析其对海关信息化工作的作用,并针对性地提出海关总集成工作改进方向。

1 海关信息化建设及总集成工作

中国海关信息化建设从20世纪80年代开始起步,先后历经了独立应用建设、集约应用建设、联网应用建设、综合应用建设等发展阶段,目前已经进入智能化应用建设阶段。伴随着海关信息化的发展,海关信息化集成工作也从无到有,并在信息化建设过程中发挥着重要作用。

本文中的总集成是指应用系统集成,即“从系统的高度提供符合客户需求的应用系统模式并实现该系统模式的具体技术解决方案和运维方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案”[1]。海关总集成工作即为满足海关业务和政务管理工作的需求,并根据海关信息化应用系统建设模式和要求,组织开展海关信息化系统建设,为海关工作人员提供其所需的业务信息化系统或政务管理系统。

海关总署首先在2013年启动的金关工程二期建设工作中,通过公开招标方式引入业界符合相关要求的公司承担工程总体集成工作;随后从2018年开始,海关总署指定内部信息化建设单位作为海关内部的总集成单位,承担海关署级项目建设工作的总集成管理工作。总集成管理主要工作内容包括:负责业务需求总体分析、总体技术方案设计、总集成方案编写、组织项目实施、系统集成、联调测试等工作,把控项目建设进度和建设质量等。海关开展总集成管理工作主要目标是希望通过综合治理和技术管控,解决海关信息化建设工作中所面临的各业务领域互通需求日益增加、使用技术的复杂性高、并行开展的建设任务数量多工作量大等挑战。

2 总集成管理工作概述

2.1 总集成管理工作作用

总集成管理工作是指以项目总体目标为导向进行系统化任务分解与综合管理的过程,包括识别、确定、结合、统一与协调各种不同的项目管理的过程与活动[2-3]。总集成管理是项目管理中的核心职能,旨在从全局视角出发,通过系统化的方法协调和整合项目的所有要素(包括范围、时间、成本、质量、资源、风险等)为一个有机整体,确保项目目标顺利实现,并实现建设过程最优,故总集成管理工作对信息化建设工作具有重要意义,主要包括:

(1)打破“信息孤岛”,实现系统互联互通。通过统一技术规划,避免因通信接口不兼容、数据标准不统一等问题造成系统间互不连通、“烟囱林立”的情况,保障各系统既可并行独立开发,又可有效衔接整合。

(2)优化资源配置,提升建设效率。有效协调信息化建设所涉及的硬件、软件、数据、网络、安全等众多领域资源,有效协调各领域建设团队工作,实现物资、人力、时间的动态平衡。

(3)强化跨部门协同,降低协作成本。建立跨团队协作机制,协助解决跨团队问题,促进信息化建设工作顺利进行。

综上所述,总集成管理通过统一规划、动态调整和全面协助,保障信息化项目成功交付。

2.2 海关总集成管理工作简述

总集成管理工作内容目前没有对应的国家标准,通常由信息化建设工作的组织方根据其自身需要确定。海关总署根据其自身信息化建设需要,对海关总集成管理工作要求如下:

(1)负责技术架构把控和项目整体集成:进行项目建设需求分析,指导或开展项目总体设计,编制总体集成方案、集成实施方案等,制定相关技术标准;在项目实施过程中,进行重大技术变更评估和控制。

(2)负责实施过程管理控制:开展项目计划管理、进度管理、配置管理、变更管理、风险管理、问题管理,并提供验收服务。

(3)承担顾问咨询服务:在技术设计、集成实施、重点技术难题解决、验收准备、后期运维等方面提供技术指导和咨询服务。

(4)项目建设质量把控:组织对详细技术方案进行审核;组织开展联调测试工作,并出具联调测试报告;对系统上线材料和项目验收进行检查等。

此外,对于外部总集成还要求其按照国家信息化工程管理相关要求,承担以下工作:协助开展采购工作、协助监理单位实施合同管理等;按照项目组织方要求,做好各种项目文档材料编制和保管工作;做好办公场所和所需设备的准备、做好培训、会议保障等各类保障工作。

目前,海关总署对总集成管理工作的核心要求集中在总体技术管控、建设过程管理、质量总体把控方面,并希望通过总集成管理工作有效规避建设过程中在技术、管理方面的问题和风险。通过金关工程二期和2018年以来的署级项目建设实践,证明了海关总集成管理工作发挥了预期作用,对各类工程和项目的建设工作起到了有效的保障和支撑作用,确保金关工程二期顺利完成建设和竣工验收[2]以及从2018年至今的海关署级项目也均顺利开展建设。

3 总集成管理研究

3.1 总集成管理工作机制

海关总集成管理工作由海关总署科技发展司(以下简称“科技发展司”)统一负责。科技发展司是海关信息化建设工作的总牵头部门,一方面,通过制定相关管理制度和规范,明确包括海关外部、内部总集成在内的信息化应用项目建设各方的工作职责和工作要求;另一方面,对海关外部、内部总集成所承担的总集成管理工作给予指导和评价。在工作分工方面:海关外部、内部总集成对上向科技发展司负责,接受其工作指导,并定期报告总集成自身工作以及信息化应用项目建设情况,报请科技发展司解决海关外部、内部总集无法解决的问题和风险;海关外部、内部总集对下组织信息化应用项目的建设方开展建设工作,并通过检查、评审等方法确保其工作过程规范性和工作质量。

3.2 总集成管理工作方法

海关外部、内部总集工作均是围绕项目建设过程开展,并覆盖项目建设生命周期过程的各个重要阶段,包括立项阶段、实施阶段、上线阶段等。一方面,通过技术和管理评审方法,在项目技术管控、规范性管理等方面发挥其作用;另一方面,通过支持和指导工作,支持项目相关方完成项目建设工作。

对于日常的海关署级信息化应用项目,海关总集成管理主要工作方法见表1。

海关总集成管理工作确保了系统建设和集成工作的规范性,促进了项目相关各方的有效协同,促进了项目相关资源的优化配置,保障了项目进度与实施质量,在海关信息化建设工作中所发挥了积极的作用。

4 总集成管理工作面临的挑战及应对策略

近年来,随着我国经济社会的快速发展,对海关信息化建设工作提出了新要求,主要包括三方面:一是提升通关工作自动化水平,持续压缩通关时间,避免物流拥堵和经济损失,特别在跨境电商领域,要求海关能够实现“秒级通关”。二是提升风险布控工作的有效性,实现对高风险货物拦截准确,需要海关运用大数据等高新技术手段对侵权货物实现精确、快速识别。三是支撑国内统一大市场建设,打破区域壁垒;降低企业物流成本,促进内外贸规则衔接,要求海关实现跨关区“一次申报、全域通行”。为实现上述要求,既需要加强现有信息化业务系统之间的互联互通,又需要进一步加强大数据、风险模型、物联网等技术与业务系统之间的整合,从而对海关信息化集成工作提出了新的挑战。

为有效应对挑战,海关总集成管理工作需要参考现代项目集成管理思想,即在工作中通过项目生命周期内各阶段的集成、全部项目管理职能的集成、项目组织和责任体系的集成以及信息集成等方面把项目的各主体、各管理要素、各生产阶段有机结合起来,从而更好地促进建设项目管理目标的实现 [4]。目前海关总集成管理工作还主要偏重于项目过程管理和技术规范性检查,在需求分析、总体设计等技术管控工作方面还需要继续加强。

4.1 开展需求统筹

海关业务领域较多,原有信息化建设基本是围绕各个业务领域单独开展的,但根据国家对海关工作的新要求,不论是提升自动化通关水平,还是实现跨关区通关工作,均需要各业务领域更加紧密地衔接在一起。与此相配合,在海关信息化建设思路上要打破原有的按业务领域分别开展信息化建设的模式,以全局化、集成化的思路将海关业务领域看成一个有机整体,从业务需求层面开展总集相关工作,即进行需求统筹。

在工作方法上,建议首先梳理现有的各业务领域信息化系统功能情况,特别是各信息化系统之间的关联情况,从而形成统一的海关信息化需求底账;在此基础上,对于各业务领域主管部门所提出的新业务需求,按照统一方法开展需求分析,识别新业务需求与已有需求底账的关系,统一安排业务需求的实现方法,从而在根源上杜绝“信息孤岛”的出现,为后续信息化系统总体设计奠定基础。

在工作组织上,建议参照银行或电信等业务领域也较多的行业,组建需求统筹和管理部门。该部门需要对行业需求有完整的认识,并负责建立完整的需求统筹和管理流程、审核机制和优先级排序机制[5]。海关需求统筹和管理工作属于海关总集成管理工作的重要组成部分,需在项目立项初期与提出需求的业务主管部门密切配合,对业务需求进行指导和检查,确保需求统筹工作顺利完成。

4.2 加强顶层设计

顶层设计是指从全局出发,围绕着某个对象的核心目标,统筹考虑和协调对象的各方面和各要素,针对对象的基本架构和运作机制进行总体、全面的规划和设计[6]。在海关总集成管理工作中开展顶层设计,是指在需求统筹基础上,将海关业务系统视为一个完整的信息化系统,并从上至下开展系统设计。在具体工作上,首先在业务需求底账基础上,形成海关信息化系统的整体规划蓝图,明确整体设计要求和各领域之间的关联关系,再分别开展各个领域的具体规划,确保后续各业务领域的信息化建设工作均在整体设计要求下统一有序开展;其次,将大数据、智能模型等先进技术均纳入整体设计,通过先进技术对业务功能的支撑,实现各业务领域工作效能的全面提升。有效的顶层设计是总集成管理工作中最为重要的内容,工作中应始终保持“业务驱动、用户至上”的设计理念,并配套建立“滚动优化、持续改进”的实施机制,支持在具体的信息化项目中逐步实现顶层设计,实现一张蓝图绘到底。

4.3 建设技术公共平台及技术标准

电子政务公共平台是指运用云计算技术,统筹利用计算、存储、网络等资源,统一建设并能对外提供应用功能、基础设施、数据服务、信息安全和运行保障的综合性服务平台[7]。在强化顶层设计的基础上,海关可以借鉴电子政务公共平台的建设和应用经验,建设自身的技术公共平台并充分发挥其在信息化项目建设中的基础性、支撑性和协同性作用,以统一技术实现方法,完成资源共享。在具体工作上,建议在应用、数据、安全等技术领域根据顶层设计的统一要求,分别开展技术公共平台的建设,确保各平台可以对外提供集约化的技术服务,如统一身份认证和授权系统、统一门户、统一业务流程等,直接供海关信息化业务系统在开发时能够相互调用。

此外,建议加强开展与技术公共平台相配套的海关信息化技术标准制定工作,包括设计开发、数据接口、安全协议等方面,通过统一技术标准,与公共技术平台一起实现减少信息化建设的技术复杂度、降低信息化建设成本、提升信息化建设的工作效率的目的。

5 结语

海关总集成管理工作目前已在海关信息化项目建设过程的规范保障以及技术支持方面发挥着重要作用。通过开展需求统筹、顶层设计、公共技术平台和技术标准建设等工作,总集成管理工作可以更加有效地提高海关信息化建设工作水平,为推进智慧海关建设提供重要保障。

参考文献

[1]柳纯录.系统集成项目管理工程师教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009: 603-604.

[2]海关总署. 金关二期工程顺利通过竣工验收[J]. 中国海关, 2018(3): 32-34.

[3]中国(双法)项目管理研究委员会.中国项目管理知识体系(C-PMBOK2006)(修订版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2008: 176-177.

[4]王华. 工程项目管理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014: 452-453.

[5]刘秋万, 孟茜, 姚丹. 全球化时代的银行信息系统建设[M].北京: 机械工业出版社, 2015: 293-294.

[6]芮平亮, 傅军, 杨怡. 信息系统顶层设计技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015: 4-5.

[7]石友康, 段世慧, 聂秀英. 基于云计算的电子政务公共平台技术与实践[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2024: 5-6.

第一作者:张晓光(1975—),男,汉族,北京人,硕士,主要从事项目管理、总集成管理相关工作,E-mail: 976071059@qq.com

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

中国口岸科学技术

表1 总集成管理工作方法

Table 1 General integration working method

项目阶段 | 工作方法 | 工作内容和目的 |

立项阶段 | 支持立项材料编制 | 从需求分析、技术设计等方面对立项材料编写工作进行支持. |

立项阶段 | 立项材料规范性检查 | 检查技术架构、数据、安全、运维以及系统间关联关系等是否符合海关相关技术要求. |

实施阶段 | 设计方案合规性检查 | 确保项目的技术设计方案在架构、数据、安全等各技术领域均符合海关信息化技术制度和规范要求. |

实施阶段 | 联调测试方案检查, 出具联调测试报告 | 根据技术方案检查联调测试方案的正确性、完整性, 确保按照技术方案实现项目建设内容的集成. |

实施阶段 | 项目实施计划检查 | 编制合理的项目实施计划. |

实施阶段 | 项目跟踪管理 | 持续跟进项目进展, 编制项目周报并向项目相关各方报告, 协调解决项目建设中的问题和风险. |

实施阶段 | 技术变更管理 | 对变更开展技术评估和检查, 确保变更所引发的技术设计调整符合相关要求, 并按照标准流程完成变更手续. |

部署阶段 | 上线材料审查 | 对项目技术文档和上线材料开展技术合规性检查以及上线核查, 确保项目检查成果符合相关的海关信息化技术和管理规范. |

验收阶段 | 验收材料检查 | 对验收材料的完整性和规范性开展检查. |

第7卷 增刊

2025年7月

Application & Development Inspection / 应用开发

基于人工智能的软件需求分析方法

实践与研究

杨德辉 1 范子寅 2 谢 振 1 马逸行 1 冯立胜 1 *

摘 要 在当今快速发展的软件开发领域,需求分析作为项目开发的关键节点,其准确性和高效性对于整个项目具有重要作用。本文创新性地提出了一种融合大语言模型(Large Language Model,LLM)与统一建模语言(Unified Modeling Language,UML)可视化建模的软件需求分析方法,并构建了“需求理解-结构化转换-模型验证”三步法,推动智慧赋能软件开发需求分析,提供一种更为高效的解决方案。

关键词 人工智能;大语言模型;需求分析;统一建模语言

Research on Software Requirement Analysis Method Based on Artificial Intelligence

YANG De-Hui 1 FAN Zi-Yin 2 XIE Zhen 1 MA Yi-Xing 1 FENG Li-Sheng 1*

Abstract In today’s fast-paced software development field, requirements analysis is a key node in project development, and its accuracy and efficiency play an important role in the whole project. This paper innovatively proposes a software requirements analysis method that integrates large language model (LLM) and unified modeling language (UML), visual modeling, and constructs a three-step method of “requirements understanding-structured transformation-model verification” to promote the intelligent empowerment of software development requirements analysis and provide a more efficient solution.

Keywords artificial intelligence (AI); large language models; requirements analysis; unified modeling language (UML)

在软件工程中,准确且高效的需求分析是项目成功的关键环节之一。然而,传统的需求分析方法往往面临着需求理解不准确、文档一致性难以保证等问题。为解决这些问题,本文提出了一种结合大语言模型、统一建模语言(Unified Modeling Language,UML)等工具提升软件需求分析的方法。该方法将大语言模型的强大语义解析能力与UML可视化建模的优势相结合,通过构建特定的处理流程,实现了软件需求分析的智能化和高效化,并提升了软件需求规格说明书的编写质量。

1 总体概述

1.1 需求分析

1.1.1 传统需求分析的现状

传统软件需求分析方法长期面临两大核心挑战:自然语言歧义性和变更管理复杂性。

在自然语言歧义性方面,需求文档通常采用非结构化自然语言描述,导致关键要素的模糊性。例如,功能性需求中的动词不确定性:“XXX项功能应优化完善”(未定义优化完善标准);非功能性需求的量化缺失:“界面响应要快速”(未明确时延阈值);多角色理解的差异性:业务部门描述的“用户权限管理”与开发团队的理解可能存在偏差。很多例子表明,需求质量的好与坏直接导致系统功能设计是否严谨与完整,用户体验是否便捷[1-2],进而影响项目成功与否。另外,研究表明,约68%的需求错误源于自然语言表述的不精确[3],这种歧义性在需求传递链中逐级被放大,最终可能导致高达40%的开发返工[4]。

在变更管理复杂性方面,敏捷开发模式下,需求变更频率可达每周2~3次,传统人工跟踪方式主要面临着三方面困难:一是变更影响范围分析不全面,单一需求修改可能波及5~8个关联模块或多个系统;二是版本控制碎片化,Word/Excel文档的版本难以维护一致性;三是追溯矩阵更新滞后,“需求-设计-测试”的追溯链路存在割裂。

1.1.2 对模型驱动开发的工具需求

模型驱动开发(Model-Driven Development,MDD)范式要求将非结构化需求转化为形式化、可执行的精确模型表达,这对工具链提出了新范式要求。

(1)需具备自动化模型生成能力,通过集成大语言模型的语义解析技术,实现从自然语言需求到UML/SysML等标准模型的无损转换,某工业案例显示生成效率提升320%。

(2)需建立动态协同机制,支持需求变更与模型演化的实时同步,通过双向追踪矩阵确保语义一致性,如需求-模型元素映射准确率≥95%。

(3)需构建多维度验证体系,集成形式化验证、仿真模拟与合规性检查功能。例如,基于线性时序逻辑(Linear Temporal Logic,LTL)验证状态机模型的完备性,或通过能耗仿真评估架构可行性。

当前工具链正从传统绘图工具(如Enterprise Architect)向AI增强型建模平台演进,其核心能力体现为“需求-模型-代码”的数字闭环,标志着需求分析工作已进入大模型时代。

1.2 研究的创新点

本研究提出一种多模态智能需求分析方法,通过融合DeepSeek、通义千问、LLaMA等大语言模型与UML可视化建模工具,实现需求分析的范式革新。其核心创新点在于构建“需求感知-语义建模-动态验证”的全链路可视化流程:首先,利用多模型协同机制,如DeepSeek、通义千问处理自然语言需求、LLaMA解析领域术语,将非结构化需求解构为功能、性能、约束等多维度语义要素;其次,基于PlantUML的自动化模型生成引擎,将语义要素动态映射为用例图、时序图、状态图等标准模型,支持需求变更的实时模型演化;最后,引入知识图谱技术,建立需求实体与模型元素的向量化关联网络,生成可视化需求分析内容。研究表明,通过此方法能够为复杂系统开发提升需求分析的能力。

2 理论分析

2.1 大语言模型技术突破

以DeepSeek、通义千问、LLaMA为代表的先进模型[5-7],通过多粒度语义解析架构重构了自然语言理解的边界。

2.1.1 语义理解层面的突破性进展

DeepSeek采用动态稀疏注意力机制,在长文本需求,如30K tokens的政务系统需求文档中实现跨段落指代消解准确率97.3%,相比传统模型提升21%,其创新的领域自适应微调框架使医疗领域术语(如“DICOM协议”)的语义解析精度达94.5%。

通义千问提出多模态语义融合算法,支持文本、流程图、数学公式的联合解析,如将“吞吐量≥QPS 10k”自动关联负载均衡设计,在工业控制系统需求分析中,多模态语义对齐准确率提升38%。

LLaMA-2通过层次化上下文编码器(Hierar- chical Context Encoder),解决嵌套否定句,如“非紧急状态下不得启用备用电源”的语义歧义问题,在航空航天需求验证中使意图识别F1值达到89.7%,较基线模型提高27个百分点。

2.1.2 知识推理层面的范式革新

DeepSeek-R1构建可微分逻辑推理引擎,将行业规范编码为可计算约束,如ISO 26262汽车安全标准,在自动驾驶需求评审中自动检测出“感知延迟≤100 ms”与“冗余计算架构”的逻辑矛盾,其实验召回率约92%。通义千问-MoE基于混合专家知识库,包含了128个领域专家,实现跨领域知识迁移,如将金融风控规则映射为数据追溯架构设计,在跨境支付系统需求分析中,规避83%的合规性设计缺陷。LLaMA-3引入强化学习驱动的推理路径优化(RL-Guided Reasoning),通过需求变更反馈动态调整推理策略,在电信级系统需求演化中,使逻辑冲突检测效率提升41%。

2.2 研究设计

本研究的目的是在AI大模型高速发展的背景下,如何利用新技术更快、更好地编写软件需求规格说明书。研究将围绕软件需求规格说明书中几个重要节点进行设计,分别为时序图、用例图、状态图以及页面原型。研究以金伯利进程国际证书业务中某个项目需求为背景,开展技术探索。

2.2.1 工具的选择

(1)UML工具选择。UML是一种通用的可视化建模语言,可以用来描述、可视化、构造和文档化软件系统的各项工作。经过软件工程领域的广泛实践,UML已成为软件需求分析及相关领域重要的分析方法和工具。随着信息化技术的发展,UML的图从手工绘制、传统UML工具逐渐向着类代码化绘制的方向发展。传统UML工具丰富了手工绘制所不能展现出的UML分析的深度,而新的类代码化工具则将UML分析工作从复杂的软件操作中解脱出来。针对UML工具的选择,在研究过程中进行了比较,表1为传统UML工具和PlantUML的对比[8-10]。

由上述对比可知,PlantUML是一种开源的、用于生成 UML图的工具,它使用简单的文本描述语法来创建各种类型的UML图,如用例图、类图、时序图、状态图、活动图、用例图等。该工具不仅拥有简洁易读、灵活强大的特点,而且在软件相关行业具有一定应用基础,推广起来成本相对较低,因此本研究重点使用该工具开展设计。

(2)大模型选择。由于选择了PlantUML作为支持工具,所以大模型的选择需要明确每个模型的特点以及它们在处理PlantUML语法时的表现。PlantUML能够生成UML图表,因此大模型需要理解其特定语法结构,并能够生成或解析这些结构。表2为ChatGPT、通义千问、DeepSeek、KIMI等4个大模型的综合对比。

由对比可知,现在国内外大模型种类丰富,涵盖多个领域和技术路线,不同厂商推出的大模型在不同的业务领域都表现出了卓越的性能。经过多次实践探索,结合当前对软件需求编制的支持需求,DeepSeek-R1对PlantUML语法的支持较之其他模型更为适合,一次生成的PlantUML脚本可在编译器中直接运行,不需要人工干预。

2.2.2 UML核心图表选择

在开展海关软件需求分析工作中,为着重于分析需要实现的业务用例,弱化繁杂的UML约束要求,同时为了更好地绘制和使用,本研究团队提出通过使用UML中的经典图例,即时序图、用例图、状态图[11-12]。其中,时序图用于描述对象之间在时间维度上的交互顺序,展现系统中各个对象如何按照时间顺序进行消息传递和协同工作;用例图是一种用于描述系统功能需求的图形化工具,主要用于展示系统与外部交互者的关系,并用于检查系统功能是否完整;状态图是UML中用于描述一个对象在生命周期中的不同状态以及状态之间的转换的图形工具,用于描述业务主体在不同环节的状态转变。

2.3 实践成果

海关软件需求分析工作选用了时序图进行业务用例分析,用例图和状态图进行系统用例分析,并结合说明性文本描述软件需求。具体工作步骤如下:(1)明确业务需求,从项目建议书等材料中识别业务用例;(2)利用PlantUML时序图分析业务用例,识别参与角色、系统,明确交互行为和任务分工(作为后期拆解任务书等工作的基础);(3)填写RTM需求跟踪矩阵(Requirement Traceability Matrix,RTM),完成软件需求规格说明书中业务用例与系统用例的对应关系;(4)利用PlantUML用例图分析整体系统用例,明确系统边界,列明拆解的系统用例并分析其中关系;(5)利用PlantUML状态图分析单一系统用例,通过状态转换理解对应的业务需求,指导软件开发编码工作。

结合实际工作,经实验研究,绘制图例需经过三步,即“三步法”,生成图例,具体如下:

(1)生成初版图例:基于现有“XXX申请”为例,编写概要文字表述,作为对话大模型的输入,通过大模型获取原始PlantUML脚本,并根据脚本生成初版图例。

(2)持续优化图例:技术人员与需求人员基于初版图例反复对碰需求,确保图例与需求一一对应。与此同时,技术人员对照人工手绘版图例,优化图例,形成用例图最佳实践。

(3)图例反向生成文字:最终使用图例源码,通过大模型反向生成文字,作为软件需求规格说明书文字说明部分。

下文以金伯利进程国际证书业务中A项目部分需求分析为例,分步展示每个环节成果。

2.3.1 时序图

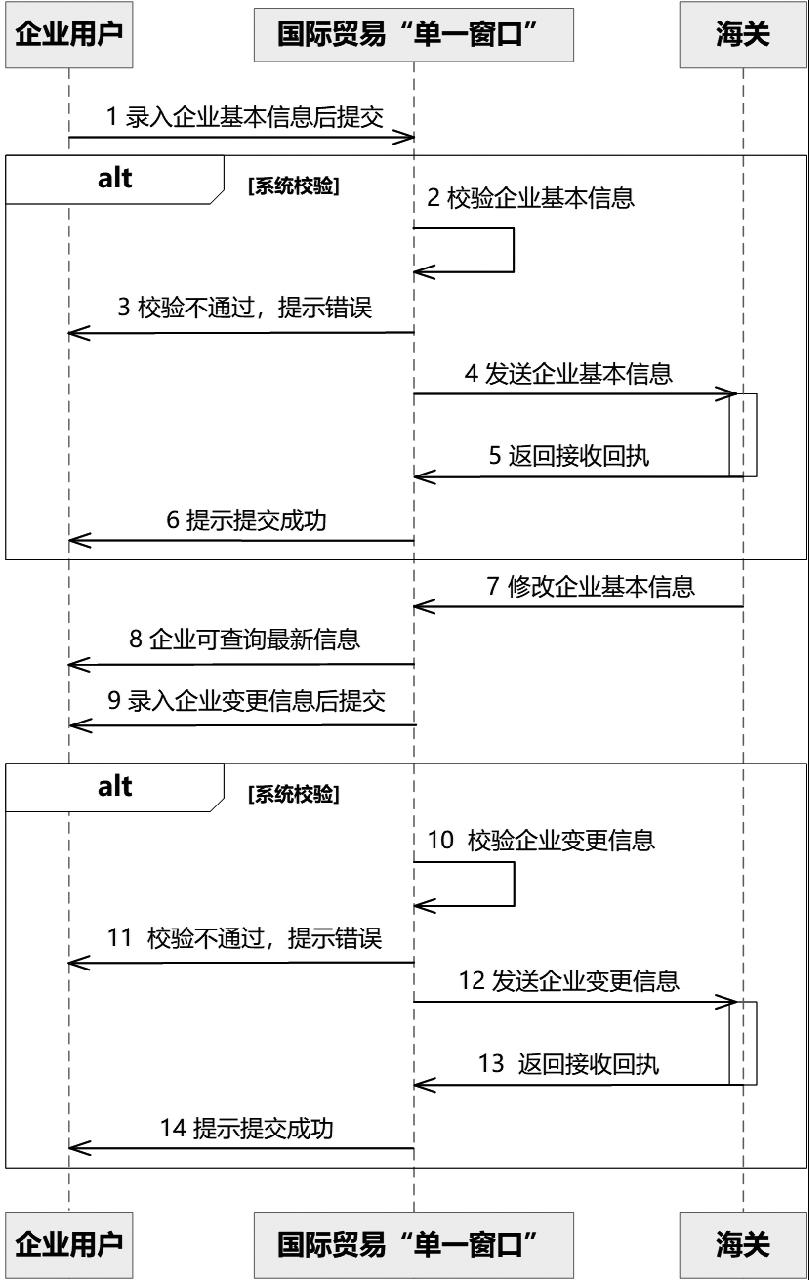

第一步,生成初版时序图,如图1所示。

大模型使用DeepSeek模型,在大模型输入的内容详见下列文字描述:

我需要生成PlantUML时序图,需求如下:(1)企业在国际贸易“单一窗口”中金伯利国际证书功能模块录入企业基本信息后提交;(2)系统校验通过后将企业基本信息发往海关,海关返回接收回执;(3)海关接收成功后,企业可以在国际贸易“单一窗口”中金伯利国际证书功能模块录入企业变更信息后提交;(4)系统检验通关后将企业变更信息发往海关,海关返回接收回执;(5)海关端对企业基本信息进行修改,国际贸易“单一窗口”接收海关端修改后的企业基本信息;(6)企业可在国际贸易“单一窗口”中金伯利国际证书功能模块查询当前最新的企业。

第二步,持续优化时序图,如图2所示。

技术人员与需求分析人员基于初版时序图反复对碰需求,通过修改PlantUML代码方式,持续优化时序图。通过参照人工手绘时序图,通过关键字提示功能优化时序图、关键词、角色,代码要求如下:(1)所有角色统一使用浅蓝色标注;(2)有校验的地方使用alt语法;(3)每次系统间的交互使用一个activate;(4)使用autonumber对时序图编号。

第三步,时序图反向生成文字。

将PlantUML脚本放入DeepSeek大模型,反向生成文字描述。对该时序图的具体文字描述如下:在国际贸易“单一窗口”中的金伯利国际证书申请模块,企业用户首先录入企业基本信息并提交,平台接收到信息后进行企业基本信息校验。如果校验通过,国际贸易“单一窗口”将企业基本信息发送给海关,海关接收后返回接收回执;如果校验不通过,国际贸易“单一窗口”向企业用户提示校验不通过。当海关接收成功后,企业用户可以在国际贸易“单一窗口”录入企业变更信息并提交,再次进行校验,若校验通过,将企业变更信息发送给海关,海关返回接收回执;若校验不通过,则向企业用户提示校验不通过。如果海关未接收成功,则不进行后续操作。之后,海关对企业基本信息进行修改,并将修改后的信息发送给国际贸易“单一窗口”。国际贸易“单一窗口”接收修改后的企业基本信息。最后,企业用户通过国际贸易“单一窗口”查询当前最新的企业信息,国际贸易“单一窗口”将当前最新企业基本信息返回给企业用户。

通过脚本反向生成的描述内容语句通顺,能够正确表达时序图中的流程关系,有效帮助技术人员和需求分析人员降低编写文档压力。

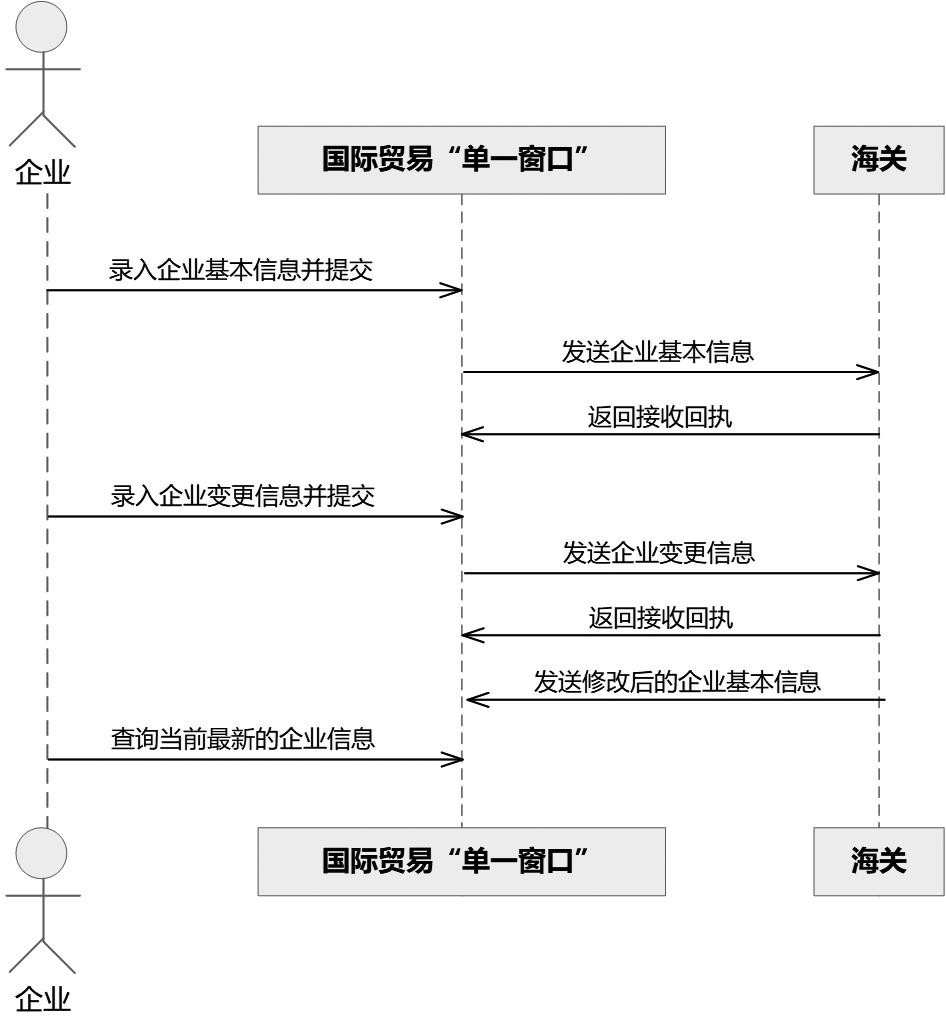

2.3.2 用例图

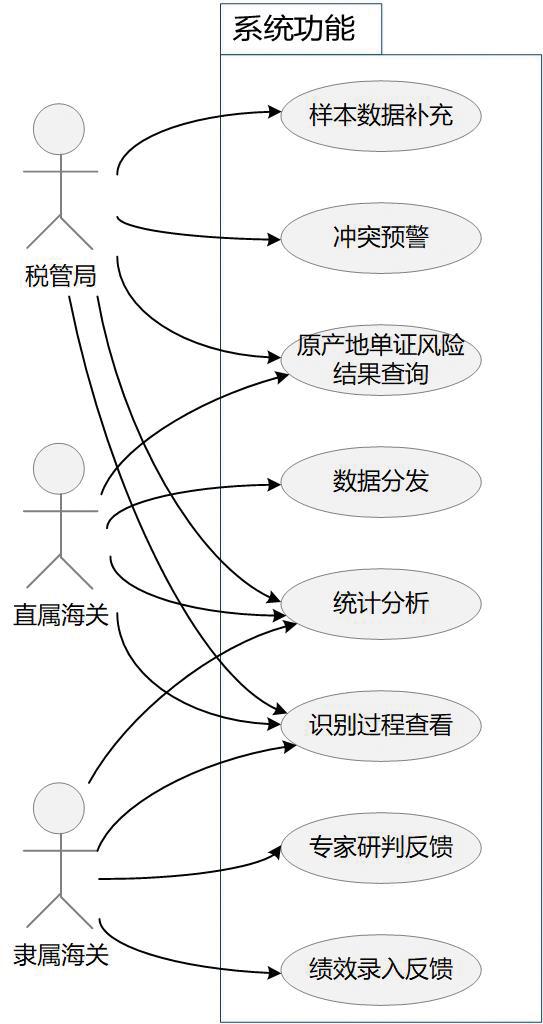

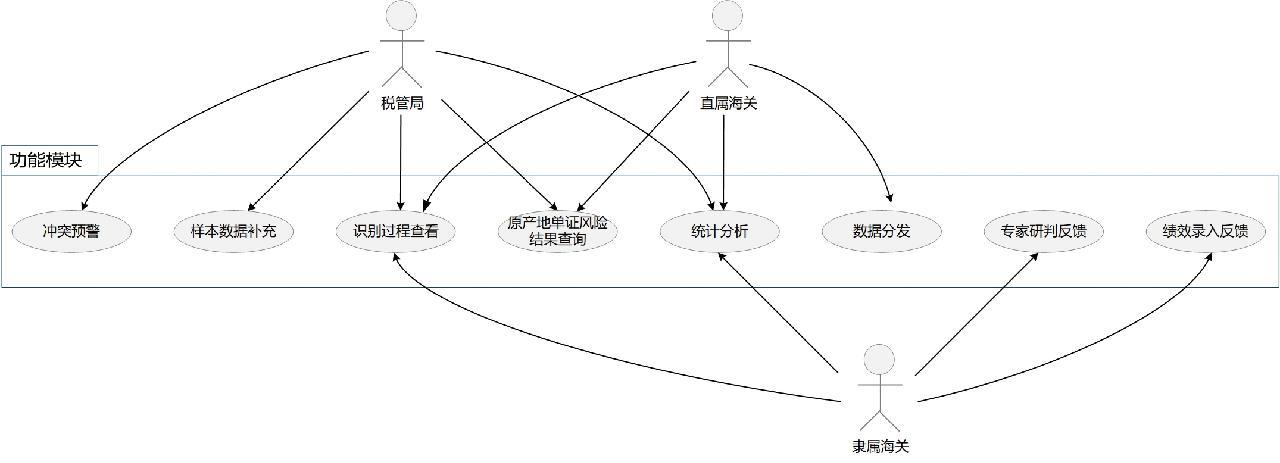

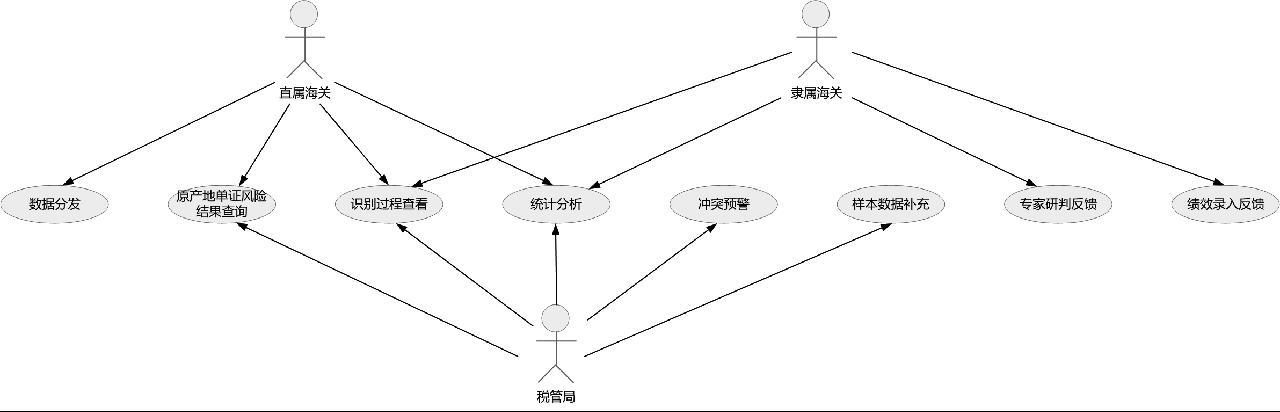

用例图同样遵循“三步法”流程,使用大模型生成原型和反向生成文字步骤一致,在此不再赘述。用例图仅展示不同于时序图的关键词工程。初版用例图如图3所示。

一旦业务复杂,大模型生成的用例图可能出现连线交错的问题,此时可以调整一下布局,通过语法调整指向,首先把版式调整为上下结构,并区分相关用户与系统功能用例之间关系,使用例图变得更清晰,其次减少连线之间的交错,最终得到如图4所示用例图。

删除package/rectangle分组,通过语句优化及完善,将曲线变为直线,形成最终用例图,如图5所示。

该用例图包含3个角色:海关总署税收征管局(以下简称“税管局”)、直属海关和隶属海关。同时,有7个用例,分别是样本数据补充、冲突预警、原产地单证风险结果查询、统计分析、识别过程查看、数据分发、专家研判反馈、绩效录入反馈。税管局可以使用样本数据补充、冲突预警、原产地单证风险结果查询、统计分析和识别过程查看功能。直属海关可以使用数据分发、原产地单证风险结果查询、统计分析和识别过程查看功能。隶属海关可以使用专家研判反馈、绩效录入反馈、统计分析和识别过程查看功能。

2.3.3 状态图

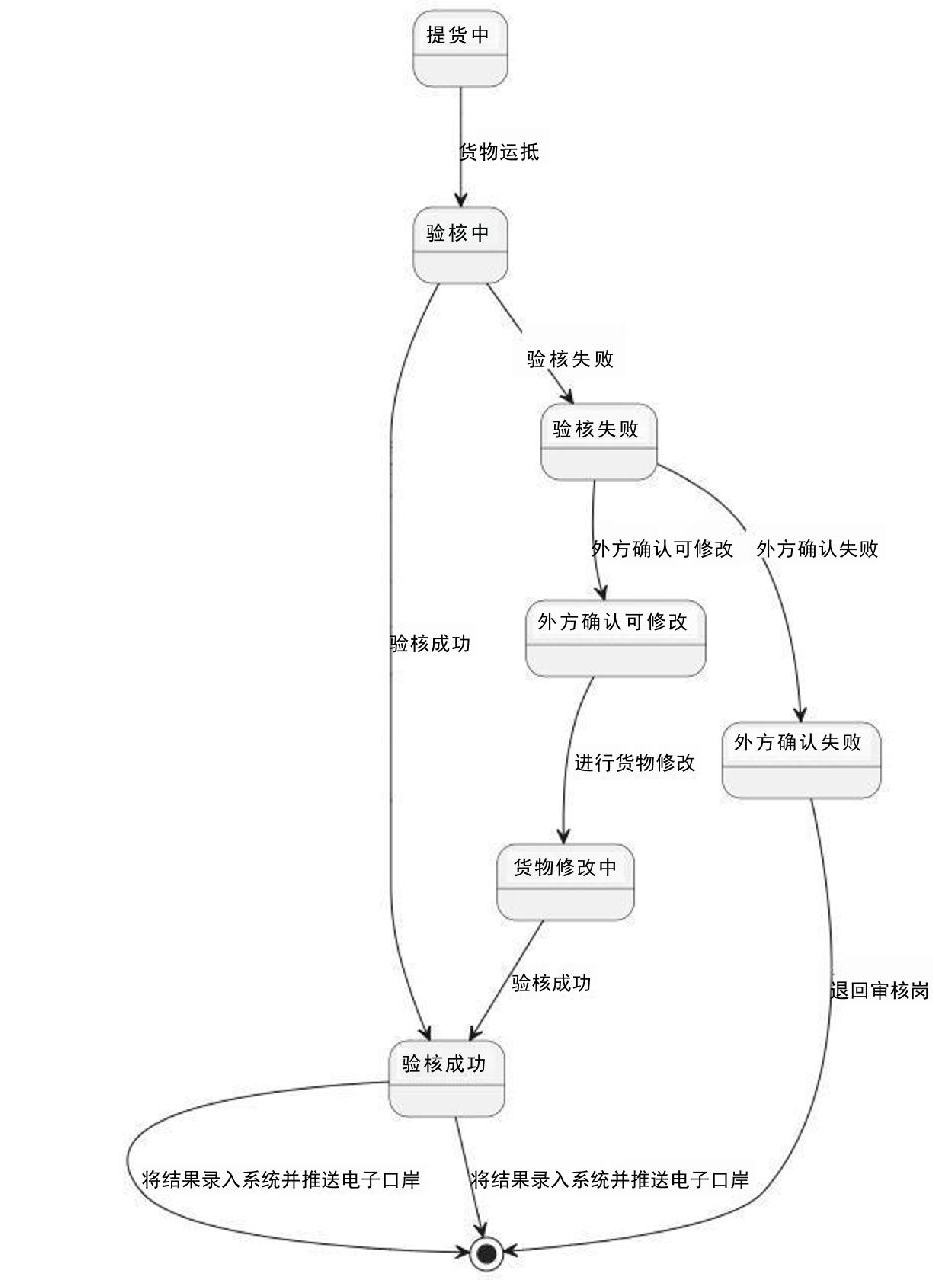

状态图同样遵循“三步法”流程,使用大模型生成原型和反向生成文字步骤一致,初版状态图如图6所示,但其效果并不理想。所以需要增加隐藏空白的描述,优化内容如下:

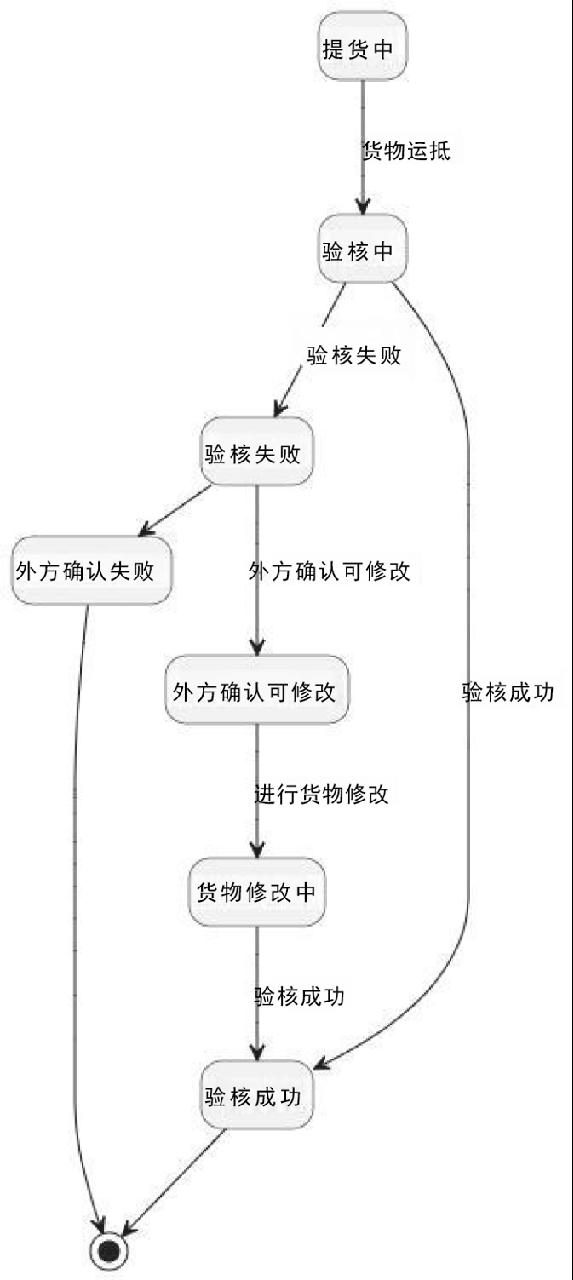

隐藏为空描述,调整箭头方向及文字描述。经过调整状态图得到了优化,使得状态图更加规范和标准,最终状态图如图7所示。

以下是对给定 PlantUML 状态图的文字描述:起始状态为“提货中”,当货物运抵后进入“验核中”状态。如果验核成功,则进入“验核成功”状态,流程结束;如果验核失败,会进入“外方确认可修改”状态。在“外方确认可修改”状态下,如果外方确认可以修改货物,就进入“货物修改中”状态。在“货物修改中”,若验核成功,又会回到“验核成功”状态并结束流程。如果从 “验核失败” 状态直接外方确认失败,就会进入“外方确认失败”状态,然后流程结束。

2.4 实践启示

通过大模型与UML的深度结合,能够辅助技术人员快速生成时序图、状态图、用例图等标准化模型,这一实践表明:AI与可视化建模工具的协同创新,正在重塑软件需求分析的过程。大模型凭借其强大的自然语言解析能力,能够从模糊需求中精准提取参与者、事件、状态迁移等要素,解决了自然语言到形式化模型的语义鸿沟问题,而PlantUML则通过代码化建模语言实现了模型的自动化生成与动态演化。两者的融合不仅提升了需求分析与人工绘图效率和软件需求编写质量,更通过模型与需求的双向追溯机制,验证了“需求即代码”(Requirement-as-Code)的可行性,标志着软件需求分析从人工经验驱动向智能化、自动化、可验证的方向演进,为复杂系统的可信开发提供了可扩展的技术支撑。

3 结语

本研究构建了一种软件需求分析方法,即“需求感知-语义建模-动态验证”方法,通过使用大模型和UML等可视化工具,验证了该方法的实现路径。该方法能够帮助技术人员完成相关模型绘制及文档编写工作,这不仅提升了技术人员绘图效率和软件需求文档编写质量,更通过“需求-模型-代码”的全链路追溯,为复杂系统的可信开发奠定了结构化基础。未来,随着多模态交互、自优化模型库等技术的演进,还能将海关业务要素数字化底账中的知识灌输给大模型,辅助业务和技术人员编制海关业务需求说明书和海关软件需求规格说明书,这将在本质上重构人机协同的需求分析模式,为智能时代的软件工程实践提供理论指引与技术参考。

参考文献

[1] Ivar Jacobson, Gradybooch, James Rumbaugh. 统一软件开发过程[M]. 北京机械工业出版设, 2002: 23-35.

[2]冯雪. 信息系统需求变更管理研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2012.

[3]王飞, 杨志斌, 黄志球, 等. 基于限定自然语言需求模板的AADL模型生成方法[J/OL]. 软件学报, 2018, 29(8): 2350-2370. http://www.jos.org.cn/1000-9825/5530.html.

[4]李淑华. 面向智能物流的敏捷需求分析方法的应用研究[D].武汉:武汉理工大学[2025-06-06]. DOI: CNKI:CDMD: 2.1015.001533.

[5]赵冰, 郑乐乐. DeepSeek赋能思政引领力的逻辑、机理与实践进路[J/OL]. 四川轻化工大学学报, (2025-01-13)[2025-03-21]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1793.C.20250320.1348.002.html.

[6]刘雪婷. 聚焦ChatGPT: 核心技术、现实问题与展望[J]. 信息系统工程, 2025(2): 79-82.

[7]上善若水. 大模型进入APP混战时代,通义千问们路在何方[N]. 电脑报, 2023-11-13(040). DOI:10.28184/n.cnki.ndina. 2023.000819.

[8]许涵斌. 面向开源代码的UML模型库构造方法[D]. 南京: 南京大学, 2016.

[9]唐辉芃. 基于模型驱动的代码生成技术研究与实现[D]. 成都: 西南科技大学, 2024. DOI:10.27415/d.cnki.gxngc.2024. 000675.

[10]戴莉萍, 王文乐. UML实验中点放式建模与编程式建模探讨[J]. 软件导刊, 2021, 20(8): 221-225.

[11]陈娟. 基于UML的面向对象的系统分析与设计[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2005.

[12]赵会盼. 一种基于UML的面向对象的软件需求分析方法[J]. 电子技术与软件工程, 2021(9): 63-65.

第一作者:杨德辉(1978—),男,汉族,北京人,硕士,高级工程师,主要从事数字政府、信息化标准、国际技术合作、软件开发及需求管控等相关工作,E-mail: 534164338@qq.com

通信作者:冯立胜(1971—),男,汉族,北京人,本科,高级工程师,主要从事软件开发、运行维护、架构设计与管控工作,E-mail: fenglisheng@139.com

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

2. 北京中海通科技有限公司 北京 100023

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

2. China CUSLINK Co., Ltd., Beijing 100023

表1 传统UML工具与PlantUML对比表

Table 1 Comparison table between traditional UML tools and PlantUML

对比维度 | 传统UML工具 | PlantUML |

交互方式 | 图形界面拖拽操作 | 类代码文本描述自动生成图表 |

版本控制 | 二进制文件难追踪差异 | 文本文件易于Git管理 |

学习难易度 | 需熟悉复杂界面和操作流程 | 掌握语法即可 (类似基础Python) |

自动化能力 | 手动通过图形化界面调整 | 可AI直接辅助生成 |

成本 | 多为商业软件(费用较高) | 免费开源 |

表2 大模型综合对比表

Table 2 Comprehensive comparison table of large models

模型 | 语法规范性 | 复杂图表支持 | 中文适配性 | 错误修正能力 | 适用场景 |

(3.0) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 国际化项目 |

(Qwen3-32B) | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 云架构设计 |

DeepSeek-R1 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 标准合规建模 |

(v1-32k) | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 移动端轻量应用 |

注: “★”代表适用; “☆”代表不适用.

图2 优化后时序图

Fig.2 Optimized sequence diagram

图1 PlantUML生成的初版时序图

Fig.1 Initial sequence diagram generated by PlantUML

图3 PlantUML生成用例图

Fig.3 Use case diagram generated by PlantUML

图4 调整后用例图

Fig.4 Adjusted use case diagram

图5 优化后用例图

Fig.5 Optimized use case diagram

图6 PlantUML生成状态图

Fig.6 State diagram generated by PlantUML

图7 优化后状态图

Fig.7 Optimized state diagram

第7卷 增刊

2025年7月

应用开发 / Application & Development Inspection

微服务架构在海关信息化建设中的应用实践

李 飞 1 李志鹏 1 孙 培 1

摘 要 本文系统梳理了微服务架构在海关信息化建设中的实践路径与方法,结合容器化、服务通信、分布式计算与云原生等关键技术,构建了标准化、模块化的应用开发体系,可为海关复杂业务场景下的分布式系统构建提供支撑。首先,本文分析了微服务架构发展的技术驱动力,明确了海关微服务应用的开发技术路线与设计原则;其次,结合海关微服务架构的落地部署,解析了前后端分离、服务拆解、注册发现、配置管理与服务治理等关键能力的系统设计;最后,结合分层SDK与公共组件库的建设经验,提出组件化、可运营、可持续的支撑框架体系。研究成果为行业级复杂业务系统构建提供了参考,对保障微服务架构的可扩展性、可维护性与标准化具有实践价值与推广意义。

关键词 微服务架构;容器;云原生;统一开发框架;组件库;软件开发工具包

Application and Practice of Microservice Architecture in Customs Informatization Construction

LI Fei 1 LI Zhi-Peng 1 SUN Pei 1

Abstract This paper systematically reviews the practical paths and implementation strategies of microservice architecture in customs informatization construction. Leveraging key technologies such as containerization, service communication, distributed computing, and cloud-native platforms, a standardized and modular development system has been established to support distributed systems under complex customs control scenarios. The paper first analyzes the technological drivers behind the evolution of microservice architecture and outlines the technical roadmap and design principles adopted in customs applications. It then examines the practical deployment of the microservice architecture, focusing on system design aspects such as frontend-backend separation, service decomposition, service registration and discovery, configuration management, and service governance. Furthermore, based on the development experience of layered software development kits (SDK) and common component libraries, the study proposes a component-based, operable, and sustainable framework. These practices offer valuable references for building large-scale business systems and contribute to improving the scalability, maintainability, and standardization of microservice architecture in the public sector.

Keywords microservice architecture; containerization; cloud-native; unified development framework; component library; software development kit (SDK)

海关统一应用开发架构作为海关信息化建设的重要成果,采用云计算、微服务技术,对海关信息化技术服务能力和业务服务能力予以深度整合,构建了标准化、模块化的技术体系,为信息化应用建设和运行提供了强大的公共支撑能力。

1 微服务架构发展的技术驱动力

微服务架构的普及伴随着一系列关键技术的成熟与发展,这些技术共同构成了微服务架构落地的基石,推动了其从理论走向实践,并最终成为主流的应用开发架构。

(1)容器技术的兴起为微服务架构提供了稳定的运行环境。Docker等容器技术通过轻量级的虚拟化方式,实现了应用及其依赖的标准化打包和部署,解决了微服务架构下服务数量庞大、环境复杂带来的挑战。容器技术的快速启动、资源隔离和弹性伸缩等特性,完美契合微服务架构对敏捷性、可扩展性和资源利用率的需求。

(2)服务网络通信技术,尤其是网络虚拟化的发展,为微服务架构在开发与运维过程中的可靠性与灵活性提供了坚实支撑。通过虚拟网络对服务通信路径的抽象,微服务之间的连接不再依赖底层物理网络配置,极大简化了部署与拓扑调整的复杂度。表述性状态转移应用程序编程接口(Representational State Transfer Application Programming Interface,RESTful API)、高性能远程过程调用框架(Remote Procedure Calls,gRPC)等高效通信协议简化了服务之间的数据交互[1-2],进一步实现了服务通信逻辑与业务代码的完全解耦,通过统一提供负载均衡、服务发现、熔断限流、安全控制等服务治理能力,显著提升了微服务系统的可观测性、可维护性和故障应对能力。

(3)分布式计算技术的成熟为微服务架构提供了坚实的理论基础和实践经验。分布式数据库、分布式缓存等技术解决了微服务架构下的数据一致性和性能问题,而分布式事务框架保障了跨微服务的数据一致性。这些技术的发展有效应对了微服务架构带来的分布式系统复杂性挑战。

(4)云原生技术的发展进一步加速了微服务架构的普及。容器编排引擎(Kubernetes,K8s)等容器编排平台简化了微服务的部署和管理[3-4],开发与运维(Development and Operations,DevOps)理念和实践则促进了开发和运维的协同,提升了应用的交付效率。此外,基础设施即服务(Infrastructure as a Service,IaaS)和平台即服务(Platform as a Service,PaaS)的成熟也为微服务架构提供了强大的基础设施支持。IaaS提供了弹性的计算、存储和网络资源,使得微服务能够根据需求动态扩展;PaaS则通过提供消息队列、API网关、服务注册发现、日志管理等托管服务,提高了微服务应用的开发和运维效率。

总之,通过容器、服务通信网络、分布式计算和云原生等关键技术的革新,共同推动了微服务架构的普及。这些新技术解决了微服务架构落地过程中遇到的各种挑战,使其能够更好地满足应用开发对敏捷性、可扩展性和可维护性的需求。目前微服务架构已成为海关信息化建设主要的分布式开发架构。

2 微服务应用开发技术路线与设计原则

在基于微服务架构开展应用开发时,遵循明确的技术路线和设计原则至关重要。通过建立一个统一、高效、可靠的开发架构和支撑框架,可以进一步提高应用开发效率、提升代码质量、降低维护成本、增强系统的稳定性。海关信息化应用在使用微服务架构研发时,需遵循7项关键技术路线与设计原则。

(1)采用B/S架构与前后端分离模式。海关信息化应用采用B/S架构,前端使用Node.js开发环境,技术栈包括Vue、TypeScript和JavaScript;后端采用Java语言,基于SpringCloud和SpringBoot构建。前后端分离的设计使得前端和后端可以独立开发、测试和部署,降低了系统耦合度,提升了开发和维护效率。同时,这种模式能够更好地支持多端适配和快速迭代,满足业务灵活性和扩展性需求。

(2)基于平台化原则开发。海关信息化应用依托海关应用云平台、海关大数据云平台和移动支撑平台进行开发。通过海关应用云平台和电子口岸PaaS平台,发布统一定制化的开发脚手架,为微服务应用提供一致的环境和工具链。这种平台化开发模式能够显著降低开发和运维复杂度,提升资源利用效率,并确保系统的一致性和标准化。

(3)符合国产化环境要求。在应用开发架构设计时,需严格遵循国产化硬件、操作系统、数据库、中间件和浏览器的相关技术要求。通过国产化适配,提升系统的自主可控性和安全性,降低对国外技术的依赖,保障业务连续性和数据安全,同时满足政策合规性要求。

(4)优先选用海关已采购的第三方产品。对于分布式缓存、消息队列(Message Queue,MQ)、全文检索、实时计算、NoSQL数据库和时序数据库等第三方产品,优先选择已采购的产品。对于超出已购范围的产品,需从必要性、技术成熟度、技术支持可获得性、资源需求、授权费用等多维度进行评估。这一原则主要为了降低技术选型风险,减少采购和维护成本,同时确保系统的稳定性和可扩展性。

(5)通用业务与技术能力的封装复用。对于具有通用性的业务或技术能力,按照服务化思想进行设计和建设,确保功能的可复用性和处理效率。服务接口以RESTful API方式对外提供,并纳入海关能力目录统一管理,其他应用可通过HTTP+JSON方式进行调用。通过通用能力的封装和复用,减少重复开发,提升开发效率。

(6)遵循高内聚、低耦合的设计原则。每个微服务应专注于单一业务功能,服务之间通过RESTful API接口、数据报文、消息队列或者海关事件发布平台进行通信。高内聚、低耦合的设计能够提高系统的模块化程度,降低服务间的依赖,便于独立开发、测试和部署。

(7)强化安全集成约束设计。应用集成海关H4A平台实现身份管理、认证授权和用户登录;使用统一审计日志平台实现日志记录和监控告警;采用支持国密的统一密码服务,实现数据存储加密、传输加密、签名和验签等功能;对重要数据和核心数据采取技术保护措施。通过强化安全设计,保障微服务应用的安全性,满足海关信息化系统对数据安全的高要求。

总之,通过明确的技术路线与设计原则,使得应用能够在微服务架构下实现高效开发、稳定运行和灵活扩展。这些原则不仅提升了系统的可维护性和可扩展性,还降低了开发和运维成本,为应对业务的持续发展和复杂需求提供了有力支撑。同时,国产化要求和安全设计的强化进一步保障了系统的自主可控性和安全性,为信息化建设奠定坚实技术基础。

3 微服务开发在海关的实际落地架构

微服务架构相较于传统单体架构主要在两个方面具有优势,一是微服务架构具备独立部署与维护的特性,能够有效控制故障影响范围,避免因局部问题导致整个系统崩溃。二是微服务架构凭借轻量级通信协议,实现了更为高效的服务间通信,并可依据业务需求动态扩展服务实例,提高服务开发治理的效能。

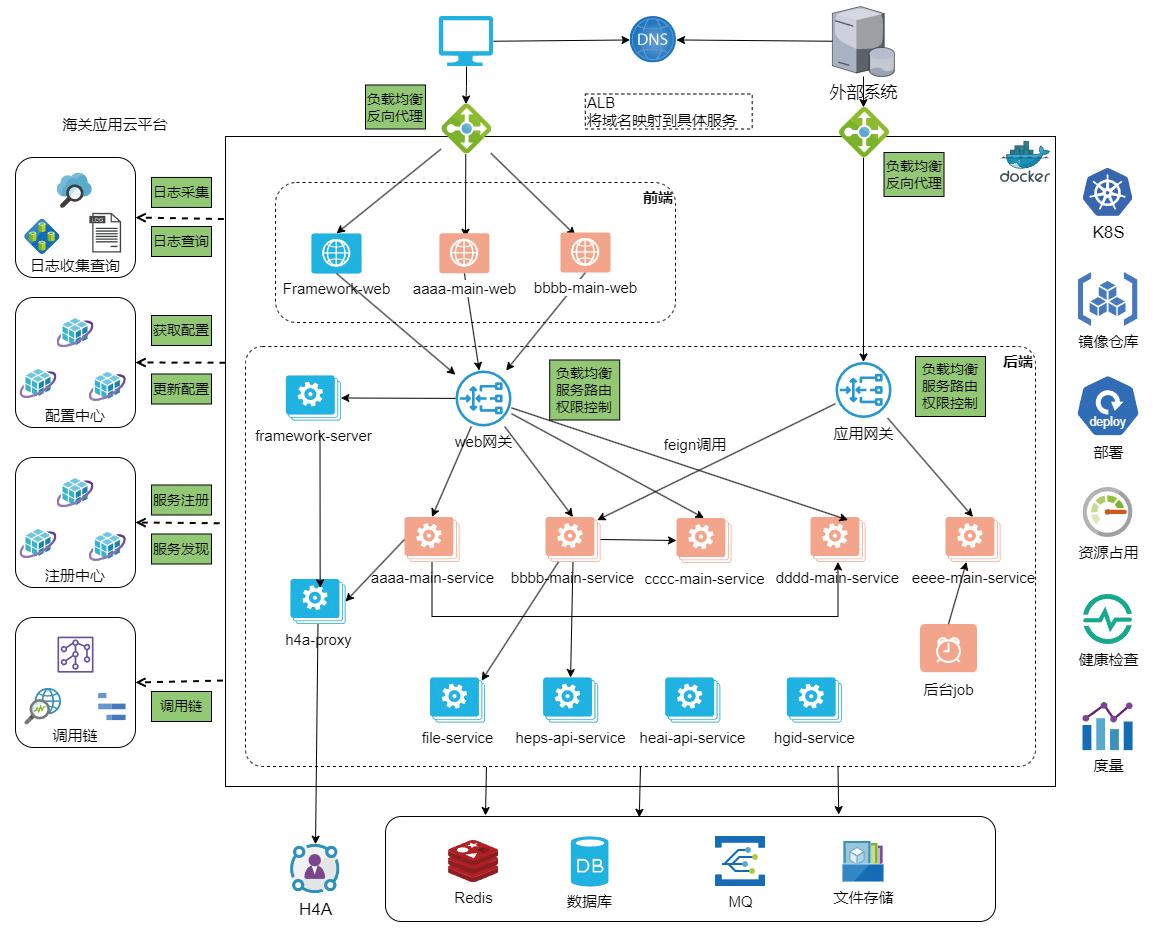

目前,微服务架构已经成为海关信息化应用建设的主流架构,H2018通关管理系统已基于微服务架构重构,通过将复杂的应用拆解成多个小型、独立的服务模块(例如计税、修撤、验估、放行、结关等微服务),每个模块负责特定的业务功能,并能够独立部署、扩展和维护,提升应用业务快速变化的技术响应能力。本文结合图1所示对微服务架构的实现原理和关键模块进行阐述。

目前的微服务应用开发架构中已实现落地的模块构成包括前端模块(Web服务)、后端微服务模块(Service服务)、服务注册与发现、配置中心、健康检查与监控以及后台作业处理等多个组件。架构图中Framework-web(海关作业系统统一入口)、aaa-main-web和bbb-main-web代表了应用的前端,它们处于同一层级,分别负责不同的应用前端程序。用户通过域名访问应用集群的入口,通过ALB反向代理将用户请求转发到对应的应用前端程序[5]。所有应用前端当要通过后端服务获取、处理数据时,通过访问统一的Web网关将请求发送给应用后端进行处理,实现应用系统基本的前后端分离设计模式。

部署在集群中的应用后端由多个部署组及微服务构成,如图1所示aaaa-main-service、bbbb-main-service、cccc-main-service等分别代表了一个微服务。这些微服务负责实现具体的业务逻辑,每个服务分别单独部署,并通过架构抽象层(图中标记为蓝色的file-service、heps-api-service、heai-api-service等公共SDK和公共服务)访问后台Redis缓存数据库、交易型和分析型数据库、MQ和文件系统等各类存储介质。

服务之间通过Feign通信客户端进行调用,Feign作为声明式HTTP客户端简化了服务间调用的复杂度,提升了微服务间的协作效率。在微服务通信的过程中,Web网关(处理携带用户登录信息的请求)和应用网关(处理不携带用户登录信息的请求)作为流量的中转站,负责将前端的请求转发给相应的后端服务。

在海关的微服务架构中广泛应用了容器技术,所有的微服务都在Docker容器中运行,海关应用云平台(微服务PaaS平台)负责进行容器编排和管理,实现服务实例的动态调度、扩展以及负载均衡,保持众多微服务系统在高负载下的稳定性和灵活性。

微服务架构包含服务注册与发现功能,集群里集中部署了服务注册中心,每个微服务实例在启动时都会将自身注册到注册中心,其他服务则通过服务注册中心获取到需要调用的服务实例的地址信息。这种方式保证了微服务的动态扩展与缩减,服务发现机制还使得系统能够根据实际负载自动调整服务实例数量,进一步提高了系统的可用性和灵活性。

微服务架构还包含了配置中心的核心功能,通过配置中心,所有微服务的配置文件可以集中管理,并且支持动态更新,开发人员可以在不中断服务的情况下更新系统的配置,确保不同环境下的配置一致性。为确保服务的健康运行,微服务架构中还引入了健康检查与监控机制[6-7]。每个微服务都定期执行健康检查,系统自动发现并处理异常服务实例,避免用户请求被转发到已宕机的服务。

总之,在海关微服务架构实际部署应用过程中,通过将业务功能模块化、容器化部署、使用服务注册与发现、集中式配置管理以及健康检查与监控等技术,确保了系统的高可用性、灵活性与可维护性。目前,H2018通关管理系统已基本采用微服务架构建设,在平台化运维、应用上线部署效率、资源扩展能力、故障诊断处置等方面相比传统架构均有很大提升,持续保障了通关系统的运行稳定。

4 架构SDK分层研发与应用

在推动微服务架构落地的过程中,研究团队逐渐认识到实施统一的技术架构标准,研发复用标准化的公共组件SDK,可显著降低应用系统对基础功能服务的重复开发,为应用架构自主可控提供了重要抓手。

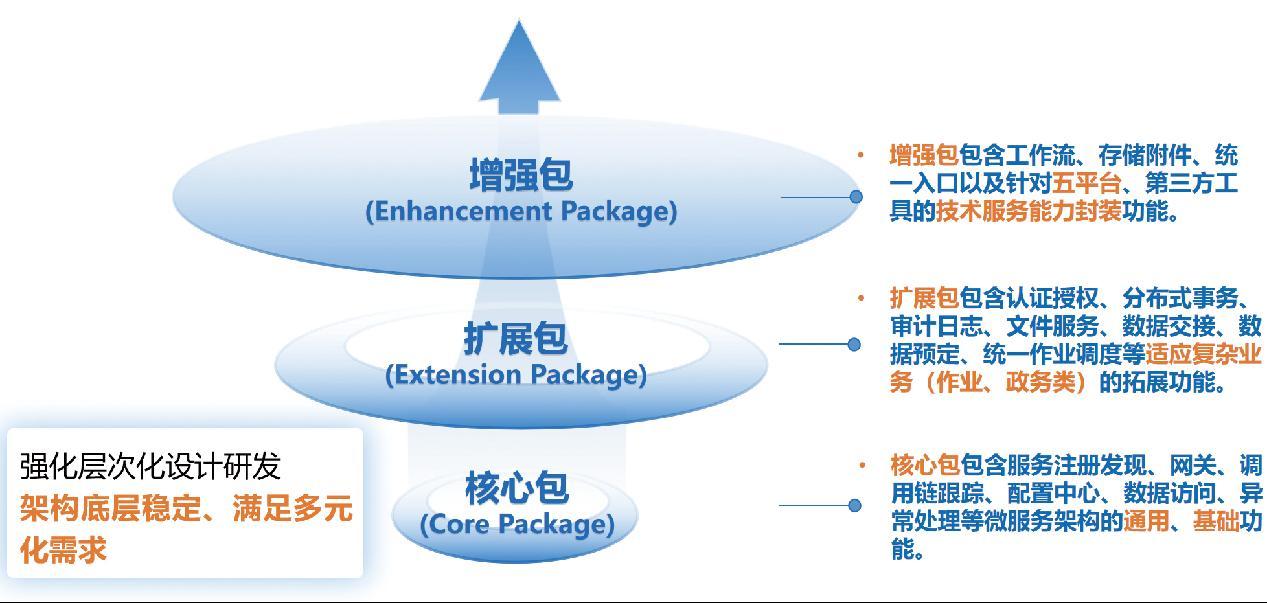

为实现公共组件SDK在应用开发中的有效利用与高效维护,研究团队提出了一种分层化的组件设计模式,即核心包、扩展包与增强包三层结构[8],按照图2所示,内容包括:

核心包(Core Package)位于SDK分层架构的底层,为微服务应用提供最基础且必需的公共组件,包括服务注册与发现功能、微服务网关、调用链路追踪组件、集中配置管理工具、数据库抽象访问层以及异常统一处理机制等。这些组件属于微服务架构的基础性技术服务,支撑整个微服务体系的稳定运行,因而要求核心包具备极高的稳定性与可靠性,代码质量需满足严格的质量管控标准,防止频繁变动影响整个架构的稳定性。

扩展包(Extension Package)位于核心包之上,主要面向具体业务场景提供更丰富的功能组件。该层包括认证与权限管理模块、分布式事务支持、审计日志记录服务、文件管理服务、数据交接、数据预定接口以及统一作业调度组件。扩展包重点关注组件的业务适配性、通用性和可扩展性以适应不同业务场景(业务类及政务类场景等),从而满足不同业务需求的研发要求。

增强包(Enhancement Package)处于公共组件SDK的最高层,强调对技术平台与第三方工具的深度封装和高度集成,以满足应用在技术能力方面更高级别的需求。增强包包括但不限于对统一门户入口、存储附件平台、工作流引擎的封装,更重要的是涵盖对第三方技术服务平台的集成与封装,例如即时通信、视频会议等主流技术工具。这一层组件的设计重点在于抽象和统一第三方工具的技术接口,屏蔽底层技术差异,降低技术接入门槛,实现统一的技术服务能力供各应用系统便捷调用。

总之,通过设计、研发分层结构的公共组件SDK,明确了不同层组件的功能边界、技术实现目标与质量控制标准,既满足微服务架构对稳定性的基本要求,又能实现对多样化业务场景和复杂技术需求的快速适配,促进应用开发架构的推广落地。

5 公共组件库运营机制的构建

公共组件库的高效运营是保持微服务架构体系可持续发展的重要保障。通过提出公共组件库的闭环运营机制,进一步阐述公共组件库运营机制建设的战略意义与长期效益。具体设计如图3所示。

图3 公共组件运营闭环图

Fig.3 Closed-loop diagram of common component operations

公共组件库闭环运营涵盖需求分析、开发规划、组件升级、推广应用、问题反馈和优化完善6个关键环节,体现了组件库从规划到落地实施再到持续优化的全过程管理模式。通过从管理部门、实施单位、研发技术人员反馈、技术合作方等渠道收集、分析公共组件的技术需求,为公共组件的开发规划提供明确的方向和依据;通过版本管理和功能迭代,保持公共组件的持续优化与升级,用以适应业务与新技术的快速变化;通过从署级、关级实际应用项目中吸纳优秀组件,并改造提升为公共组件,不断丰富完善组件库内容;通过积极的宣传、培训和示范应用等手段,加快组件库在署级项目中的广泛应用。

问题反馈环节应注重构建有效的问题收集渠道和快速响应机制,确保在组件使用过程中发现的问题能够迅速得到处理与解决。最终,通过优化完善阶段,将反馈意见和积累的知识经验纳入组件的持续改进中,形成长期有效的良性循环。

公共组件库运营强调可扩展、可复用、可维护、可升级、内网开源和权威性6个方面的关键特征。可扩展性使组件能够快速适应不断变化的业务需求与技术环境;可复用性保证组件能够广泛应用于不同的业务项目,有效避免重复开发;可维护性着重强调组件的长期稳定运行和低维护成本;可提级可转化性使得组件库能够吸纳优秀的项目成果,持续丰富技术与业务能力,内网开源机制则鼓励开发资源的开放共享,增强团队之间的协作互动;权威性特征通过制定明确的标准规范与严格的质量控制体系,保证组件库的可靠性和可信赖性,进一步提升成果质量。

总之,通过构建实施闭环运营机制并按照6个方面的目标推进实施,保障开发技术资源的利用效率,保持微服务架构体系的长期稳定和可持续发展。

6 展望

随着新一代信息技术的持续演进,微服务架构已成为支撑大型复杂业务系统建设的重要基础。在海关信息化体系的建设过程中,通过引入以容器化、服务通信、分布式计算和云原生技术为核心的微服务架构,初步实现了架构标准统一、开发运维解耦、系统弹性伸缩与服务可观测性的提升。

本文结合海关应用场景,系统性总结了微服务架构的关键技术支撑、开发原则与落地实践,从架构设计、组件复用、SDK分层开发到组件运营闭环,全面展示了微服务架构在海关信息化建设中的工程化推进路径与阶段性成效。实践证明,统一的架构治理体系不仅显著提升了系统的可维护性与敏捷交付能力,也为技术服务能力的持续演进提供了坚实基础。

面向未来,随着业务的不断复杂化和数字化转型深入推进,海关信息化系统需进一步加强研发生态运营、技术平台自主可控能力建设以及微服务治理的智能化水平,从而在复杂业务环境下持续构建安全、稳定、灵活、高效的技术支撑体系,全面支撑海关信息化建设迈向更高阶段。

参考文献

[1] Richardson C. Microservice Patterns and Best Practices: Designing Fine-Grained Systems [M]. Manning Publications, 2019.

[2]腾讯云. 腾讯云微服务实践白皮书[EB/OL]. https://cloud.tencent.com/developer/article/2425592?policyId=1004.

[3]腾讯云. 腾讯云容器服务TKE微服务治理指南[EB/OL]. https://cloud.tencent.com/document/product/649/16621.

[4] Davis C. Cloud Native Design Patterns: Building Applications and Systems with Containers Serverless and Cloud Foundry [M]. O’Reilly Media, 2019.

[5]张逸. 基于Spring Cloud的微服务落地. Java技术栈[EB/OL]. 2018-04-06. http://zhangyi.xyz/micro-service-based-on-spring-cloud/.

[6]侯诗军. 腾讯云原生微服务治理实践及企业落地建议.微信公众号[EB/OL]. 2024-09-17. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDE0Mjc4MA==&mid=2651219064&idx=3&sn=8c94ae8b59cb48b1ba7b74ebab5c2d2d&chksm=bc4a44d6bee21fbf8d7acacc454f626cc9e27a43c96da7e8648c4803a516789e6d66729a2dda#rd http://theory.people.com.cn/n1/.

[7] Allen.Wu.微服务化框架的模型和治理能力设计后端系统和架构[EB/OL]. 2023-01-03. https://cloud.tencent.com/developer/article/2230713?policyId=1004.

[8]杨勇.微服务框架落地实践之路. EAWorld[EB/OL]. 2016-10-17. https://cloud.tencent.com/developer/article/1081301?policyId=1003.

第一作者:李飞(1982—),男,汉族,北京人,本科,主要从事海关作业类系统开发测试工作,E-mail: lifei@mail.customs.gov.cn

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

图1 微服务应用架构示意图

Fig.1 Application architecture diagram of microservice

图2 架构SDK分层图

Fig.2 Layered architecture diagram of SDK

第7卷 增刊

2025年7月

Application & Development Inspection / 应用开发

海关政务应用整合技术研究与设计

顾 岩 1 袁 勇 1 李 俊 1 吴 奇 1 单春磊 1

摘 要 海关政务信息化建设起步较早,经过多年努力,各业务领域已建立了完整的应用。然而,这些应用大多相互独立,为加强系统间交互协同,政务应用整合技术应运而生,成为提升服务效率、优化业务流程、实现数据互联互通的关键手段。本文深入研究政务应用整合技术,设计基于海关云平台、微服务架构、应用集成技术的政务应用整合方案,为海关政务应用整合持续建设提供有益参考。

关键词 政务应用;应用集成;消息集成;流程引擎;云平台;容器化

Research and Practice on Integration Technology of Customs Administration Applications

GU Yan 1 YUAN Yong 1 LI Jun 1 WU Qi 1 SHAN Chun-Lei 1

Abstract After years of efforts, the customs has established a complete application in various fields of government affairs. However, most of these applications are independent of each other. In order to effectively solve these problems, government application integration technology emerged and became a key means to improve service efficiency, optimize business processes and achieve data interconnection. This paper conducts an in-depth study on the integration technology of government affairs applications and designs a government affairs application integration scheme based on the customs cloud platform, microservice architecture and application integration technology, providing a useful reference for the continuous construction of application integration of customs affairs.

Keywords customs administration; application integration; information integration; process engine; cloud platform; container

随着海关政务信息化、数字化建设的深入推进,各类政务应用从分散化、碎片化逐步向集约化、一体化转型。传统政务系统因建设时间不同、技术框架各异、数据标准不统一,系统相对独立,在进行跨部门业务协同、跨系统数据共享方面有待改进。在此背景下,政务应用整合技术成为解决上述问题的关键路径,通过整合异构系统、优化业务流程,实现政务应用的一站式办理,提升政务应用协同性和高效性,推动政务信息化向更高水平发展。本文旨在深入探究政务应用整合的关键技术,结合海关实际需求设计一套科学、合理、可行的政务应用整合方案,为海关政务应用整合建设提供有力支撑。

1 海关政务应用整合现状

1.1 应用概况

海关政务应用是海关政务管理部门应用信息化技术,借助海关科技力量自主研发或外部资源采购等方式建设的应用项目,这些应用在海关内部环境搭建部署,并与海关统一身份、统一认证和统一授权体系集成,部分应用通过菜单链接、消息集成等方式进行初步整合,为全国海关用户提供各类政务信息化服务,为海关垂直管理、服务职能提供支撑。应用分类情况见表1。

1.2 面临的现状

当前海关各类政务应用数量众多、种类繁杂,在提升政务工作效率方面发挥了一定作用,但仍存在一定的提升空间。一方面,不同时期、不同部门建设的政务应用相互独立,整合的功能还有待完备,以更好地支撑政务应用整体的整合要求。例如,办公应用对外提供配置和接口,可快速添加菜单并集成待办事项,但对事项的批量操作功能还有待完善,对服务集成能力、容错能力还有待提高。另一方面,不同部门的政务应用往往是基于各自业务需求所开发的,应用界面风格、操作标准并不一致,增加了使用难度及后期运维成本。例如,同名的表单要素在不同应用界面有不同的业务含义,同类操作按钮存在操作时序差异,影响了用户体验;同一功能的修改需在不同的技术平台实现,增加了技术复杂度。此外,由于各类应用的数据格式、接口标准也不统一,对政务服务效能的进一步提升也会产生一定影响。

1.3 整合意义

政务应用整合旨在将分散的政务应用进行有机融合,实现“一站式”政务服务和管理。其目标包括消除系统孤立现象,促进数据共享与流通,使各部门能够实时获取所需信息,为决策提供全面数据支持;优化业务流程,打破部门间的业务壁垒,实现业务协同办理,提高政务服务效率和用户体验。政务应用整合是政务服务数字化转型的基础,为构建高效、便捷、智能的政务服务体系提供支撑。

2 海关政务应用整合技术研究

2.1 技术思路

遵循国家关于政务信息系统整合方面的政策方针,按照海关信息化建设总体要求,充分利用海关现有技术体系,加强海关政务应用顶层设计,做好架构管控,以深度整合海关各类政务应用为目标,构建完备的政务应用体系,从用户视角出发,打造一体化的政务平台[1-3],实现各类政务应用的统一管理。依托海关现有政务应用建设成果,本文从以下几方面开展研究。

2.1.1 清理老旧应用

对各类在线运行的政务应用开展自查,对于用户长期没有访问、与实际业务长期脱节、服务端资源长期处于空闲、运行维护工作长期停滞的应用,考虑进行清理下线,回收或报废相关硬件资源。对于功能已被其他应用替代、未完成历史数据迁移、存在新旧双轨运行期的应用,考虑加速新应用替代进程,逐步开展旧应用下线。

2.1.2 统一技术架构

通过标准化、服务化、集成化的顶层设计,将分散的政务应用、数据服务、资源组件等进行有效整合,构建可复用、可扩展、可快速集成、可灵活部署且适用于政务应用的技术底座,提供统一技术标准和规范,使不同的政务应用能够在共同的技术平台上进行集成和交互,提高政务应用的效率和质量。

2.1.3 统一应用入口

打破政务应用条线分割的壁垒,将众多分散的政务应用进行整合,为用户提供集中式、一站式的访问通道。通过统一入口,用户可以根据自身需求快速找到日常工作所需各类应用及服务,并根据用户层级、身份、权限、使用偏好等提供个性化定制、自动化推送服务,极大地提升用户便捷性和用户体验。

2.1.4 统一界面风格

按照简洁、易用、一致的原则,规范政务应用界面风格,为用户提供布局合理、界面美观、操作简单的应用界面。视觉体验方面,色彩搭配合理,使用统一的图标、字体、字号等,进行场景化布局,主次分明,避免层级过多、色彩图形堆叠,能够使用户快速聚焦主题;交互体验方面,简化用户操作步骤,操作效果符合用户预期,提供引导示例和帮助文档,方便用户快速上手。

2.1.5 统一应用集成

通过抽取、汇聚、重构政务应用中可重用、可共享的功能和服务[4-5],持续优化并提升政务应用集成服务能力,将不同业务、不同架构、不同功能的政务应用整合到统一的应用场景下,实现界面融合、消息集成、流程共享,实现政务应用服务的一体化和高效化。

2.1.6 统一服务管理

制定政务应用统一数据标准[6-8],规范不同政务应用对同一类基础数据的定义、格式、参数等,确保不同应用的同一类数据在语义、语法上的一致。建立政务应用数据服务管理机制,明确数据服务对接方式,规范传输协议、接口定义、调用标准等,通过整合分散的数据服务接口,促进数据跨部门、跨应用的互联互通。

2.2 关键技术方法

基于上述技术思路,为提高政务系统整合的扩展性、灵活性、可维护性,采用微服务架构方式对政务应用进行拆分,采用的关键技术主要包括微服务架构、界面集成、消息中心、工作流引擎、接口管理等。

2.2.1 微服务架构

微服务架构[9-10]能够有效解决传统政务应用的资源孤立、弹性不足、迭代缓慢等问题,通过容器化、服务化、开发运维一体化等技术,构建弹性、敏捷、安全的政务技术底座。微服务具有模块化、动态化、可扩展的特点,通过对服务注册、发现、负载均衡、熔断与降级等治理机制,保证微服务架构稳定可靠。

2.2.2 界面集成

界面集成是通过统一界面设计、交互的方式,将不同政务应用的菜单、界面等元素整合到一个用户界面的过程,主要包括页面布局集成、嵌入式集成、链接式集成、API接口集成等方式,为用户提供一致的视觉体验和操作感受。

2.2.3 消息中心

消息中心是支撑跨应用实时通信、异步协作、通知预警的核心服务,主要由消息路由、队列存储、流量监控、容错补偿等核心组件构成,支持高并发处理,通过事件驱动触发服务调用,及时、准确地传递给目标用户各类消息。

2.2.4 工作流引擎

工作流引擎是实现跨部门数据流转自动化、标准化、智能化的核心服务,通过图形化定义建模,建立串行、并行、自动节点等工作任务,驱动流程实例执行,通过网关路由、微服务接口支持跨系统服务调用,并根据流程数据挖掘,生成优化建议。

2.2.5 接口管理

规范政务应用接口的设计、开发、测试、版本、发布等全生命周期管理,提供帮助、实例等操作指引,促进团队协作、数据交换共享。

3 海关政务应用整合设计

3.1 总体架构设计

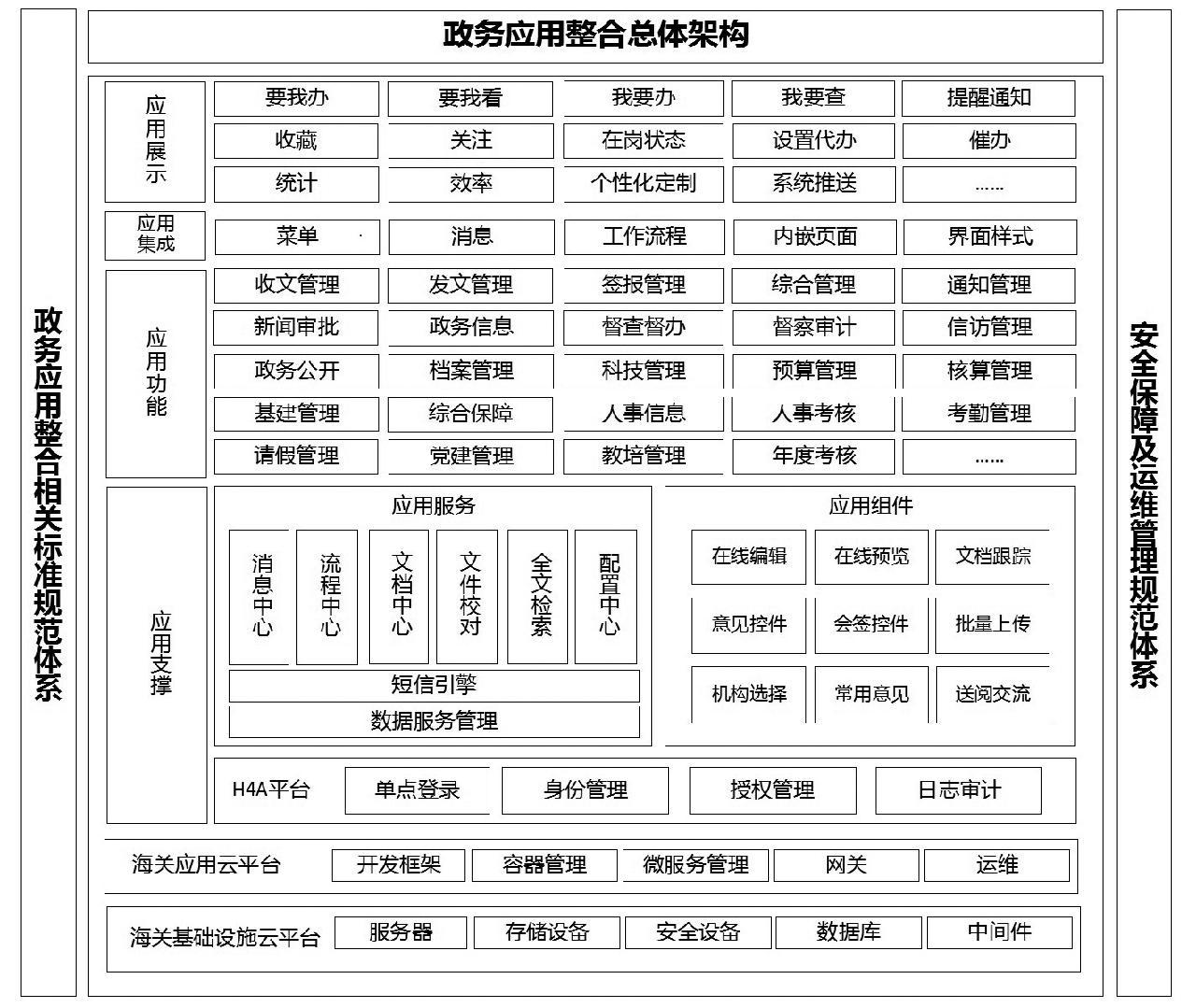

总体架构采用分层设计[10],主要分为底层云平台、应用支撑层、应用功能层、应用集成层和应用展示层,如图1所示。

底层云平台主要依托海关现有基础设施云平台和应用云平台的资源和能力,为应用整合的设计、开发、部署、运维提供环境与支持。

应用支撑层以微服务架构开发、前后端分离的技术体系建设为主,使用容器化及虚机部署模式。应用服务包括消息中心、流程中心、文档中心、文件校对、全文检索、配置中心、短信引擎等服务。应用组件包括在线编辑、在线预览、文档跟踪、意见控件、会签控件、批量上传、机构选择、常用意见、送阅交流等组件,为整个上层应用的正常运行提供技术支撑。

应用功能层主要包括办公、科技、财务、人事、后勤、党建、教培等功能模块,负责接收用户请求、实现业务逻辑并返回处理结果,按照实际业务需求进行定制集成、数据交换等。

应用集成层通过菜单定制、统一样式、消息接口、流程集成等形式对外提供服务能力,实现多应用对接、异构应用集成。

应用展示层为用户提供统一的访问界面,与用户完成交互,按照用户化思维,将要我办、要我看、我要办、我要查的内容予以集中展示,并提供收藏、关注、提醒等辅助功能,支持个性化设置和系统自动推送。

3.2 政务门户设计

政务门户设计[11]以用户为中心、服务为导向,构建统一、高效、便捷、友好的服务平台。前端展示包括门户网站和用户工作台。门户网站以现有内网网站平台为技术基础开展各类子站建设及替代。用户工作台按照“要我办理的”和“我要办理的”两条主线整合各类消息、功能等,提供预警、收藏、关注、在岗状态、代办设置、统计等辅助功能。

3.3 应用集成设计

海关各类政务应用前期已完成统一身份、认证、授权的集成,本研究将重点对菜单、界面、消息、流程方面进行集成设计。

3.3.1 菜单集成

菜单兼顾不同用户群体使用频率、使用便捷程度,支持动态配置、智能推荐。菜单层级不宜过深,控制在三层之内,方便用户快速查找定位,一级菜单可按照业务主题、主管部门、服务对象等多个维度进行划分,三级菜单为具体事项,点击后通过弹出、内嵌、跳转等方式集成。

3.3.2 界面集成

参照海关信息系统应用界面设计指南相关要求,统一政务应用页面布局、配色方案、字体样式、图标风格、交互方式等内容。

3.3.3 消息集成

消息中心对外提供RESTful API、WebSocket两种协议接口进行消息集成。主要包括消息接收、消息路由、消息补偿、消息查询、新消息提醒、消息转发等。消息主体包含发送人、标题、链接、紧急程度、开始时间、过期时间、接收人等信息。

3.3.4 流程集成

流程中心对外提供RESTful API接口支持应用集成访问。主要包括流程定义、流程跟踪、流程时效、组织机构管理、流程实例管理、权限配置、流程管理等。在接入流程中心前,外部应用使用前须完成应用注册和授权。

3.4 服务管理设计

构建统一服务发布管理平台,实现对各类政务公共服务的统一管理[12],主要包括服务地址、构造说明、版本变化、接入要求、适用场景、帮助手册等。

3.5 部署设计

整合后的政务门户考虑异地容灾方案,在主节点和异地备份节点部署两套环境,通过防火墙进行保护,共享存储和数据库在两节点之间进行实时同步,保证数据的异地容灾。

4 结语

政务应用整合是一项复杂而系统的工程,结合海关政务信息化建设情况,采用云平台、微服务架构、应用集成等技术,设计科学合理的整合方案,可以有效地整合政务应用,提升政务工作效率和服务质量。未来,随着人工智能、大模型等新兴技术的发展,政务应用整合将不断深化和拓展,并持续优化,实现更智能化、高效化的政务服务,为智慧海关建设提供政务支撑,推动海关政务信息化建设现代化水平不断提升。

参考文献

[1] 陈慧娟. 数字背景下的政务信息系统整合和共享[J].数字技术与应用, 2024, 42(6): 50-53.

[2] 廖英豪, 杨璐涛, 宋希良, 等. 政务信息系统整合的技术思路与实践[J]. 互联网周刊, 2023(12): 36-38.

[3] 李亮, 黄文斌. 浅谈信息系统整合思路与实现[J]. 中国管理信息化, 2021, 24(23): 94-96.

[4] 谢敏, 徐晓婧, 侯一俊, 等. 数字政府门户建设下的政务资源整合研究与实践[J]. 自然资源信息化, 2024(5): 15-22.

[5] 陈晓龙, 李林, 杨航. 政务信息系统整合共享研究与实践[J]. 网络安全和信息化, 2021(2): 36-38.

[6] 王航. 多源异构数据整合系统的设计与实现[D].西安: 电子科技大学, 2020. DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2020.001173.

[7] 叶树江, 耿生玲, 谢锟, 等. 数据共享与数据整合技术[M]. 人民邮电出版社, 2019: 406-469.

[8] 谢天豪. 基于微服务架构的系统整合框架设计与实现[D]. 杭州: 杭州师范大学, 2023. DOI:10.27076/d.cnki.ghzsc.2023. 000980.

[9] 龚亮涛. 基于微服务架构的旅游系统整合的研究与实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2021. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2021.003083.

[10] 陈志宏, 姚元. 基于云计算的政务信息系统整合研究[J]. 电信科学, 2021, 37(9): 118-128.

[11] 宛宁. 信息门户系统的数据整合与集成关键技术研究[D]. 长春: 长春工业大学, 2017.

[12] 孙柏林. 新时期政务服务系统整合对接模式探析[J]. 计算机时代, 2020(10): 120-124.

第一作者:顾岩(1984—),男,汉族,江苏江宁人,本科,高级工程师,主要从事海关政务信息系统建设、整合、运维等工作,E-mail: guyan@mail.customs.gov.cn

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

表1 海关政务应用分类表

Table 1 Application classification table

序号 | 分类 | 主要内容 | 应用架构 | 部署模式 |

1 | 网站类 | 海关总署各司局、直属海关、事业单位等综合性门户网站 | B/S | 集中 |

2 | 办公类 | 配套公文传输、公文交换等辅助软件 | B/S | 集中、分布 |

3 | 科技类 | 海关科研管理、项目管理、运维管理、安全管理等 | B/S | 集中 |

4 | 财务类 | 海关财务预算管理、核算管理、税费管理、支付管理、资产管理等 | B/S | 集中 |

5 | 人事类 | 海关人事信息管理、关衔管理、干部管理、考勤管理、年度考核等 | B/S、C/S | 集中、分布 |

6 | 党建政工类 | 海关党建工作管理、好差评管理等 | B/S | 集中 |

7 | 后勤类 | 海关办公用品、会务管理、人车来访、门禁授权、接待服务等 | B/S | 集中 |

8 | 教培类 | 海关教育培训、在线学习、在线考试、在线交流等 | B/S | 集中 |

9 | 其他类 | 海关邮件、即时通信等 | B/S、C/S | 集中 |

图1 政务应用整合总体架构图

Fig.1 Government application integration overall architecture diagram

第7卷 增刊

2025年7月

Application & Development Inspection / 应用开发

区块链技术在特殊物品通关监管中的

应用探索

胡自强 1 周 艳 1 陆 地 2

摘 要 本文主要从出入境特殊物品通关监管作业流程出发,分析出入境特殊物品通关的业务逻辑、基于区块链技术的系统架构设计,阐释区块链技术在数据共享、数据溯源以及智能合约等场景的应用,为建设海关通用区块链系统提供相应思路。同时,本文提出区块链技术在整体规划、系统性能、法律观念等方面所面临的挑战,并提出针对性应对建议。

关键词 区块链;智慧海关;海关监管

Exploration of the Application of Blockchain Technology in Customs Clearance of Special Goods

HU Zi-Qiang 1 ZHOU Yan 1 LU Di 2

Abstract This paper primarily examines the customs clearance and regulatory workflow for special inbound and outbound goods. It analyzes the business logic of their clearance procedures and proposes a blockchain-based system architecture design. This paper presents the application of blockchain technology in scenarios such as data sharing, traceability and smart contracts, offering development insights for building a universal blockchain system for customs. Additionally, it highlights challenges faced by blockchain technology in areas like overall planning, system performance and legal concepts, and puts forward relevant suggestions.

Keywords blockchain; smart customs; customs supervision

海关货物通关监管作业流程汇聚多元主体协同合作,涵盖海关、进出口企业、国内外监管部门及跨境电商等主体,在数字化转型进程中,海关监管面临着提升数据共享水平、优化数据溯源体系、强化跨境协作机制等发展机遇。伴随国际贸易的发展,海关监管部门通过技术创新持续提升监管资源效能。区块链技术凭借其数据不可篡改、流程透明化和智能合约自动化等特性,为构建海关信息协同网络、完善多方信任体系提供了创新解决方案。本文从出入境特殊物品通关监管业务场景出发,对区块链技术在海关监管作业中的数据实时共享、数据查证溯源以及智能合约方面的应用开展研究。

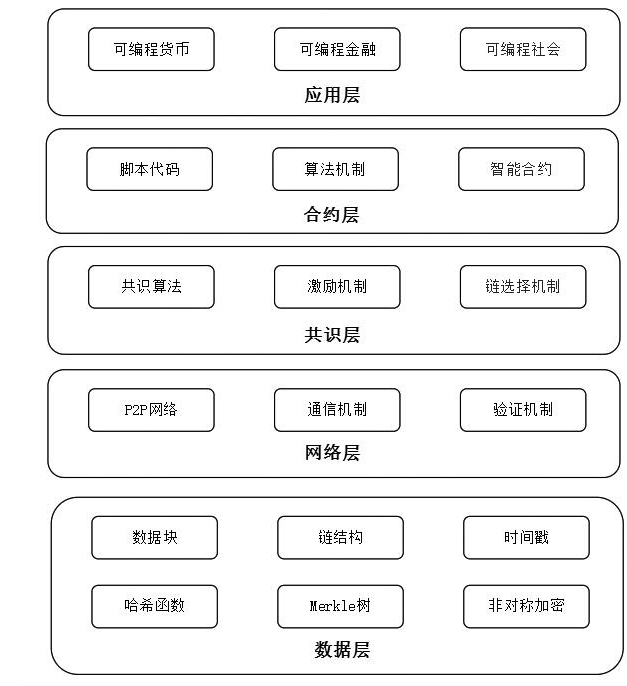

1 区块链概述及技术特点

1.1 区块链概述

区块链是一种基于密码学、分布式网络与共识机制的新型技术架构,其核心是通过去中心化方式构建多方参与的信任网络。区块链以“区块+链式结构”组织数据,每个区块包含交易记录、时间戳及前序区块哈希值,形成不可逆的时序链条。所有节点共同维护同一份分布式账本,数据全网同步且透明可查询,天然适用于需要多方协作、信任成本高的场景。

1.2 技术特点

(1)去中心化:摒弃传统中心化机构控制,数据存储与验证由全网节点共同完成。消除单点故障风险,提高系统的抗攻击能力和容错性。

(2)不可篡改性:采用哈希算法和链式结构存储数据,任何修改均需变更后续所有区块哈希值,且需获得超51%节点认可,技术上几乎不可行。

(3)透明可追溯:链上数据对所有授权参与者开放,交易全程可追溯。

(4)可编程性:支持自动执行的智能合约,基于预设规则的自动化程序,触发条件达成时自动执行。

(5)共识机制:通过算法如工作量证明(Proof of Work,PoW)、权益证明(Proof of Stake,PoS),确保节点间数据一致性。联盟链和私有链多采用实用拜占庭容错(Practical Byzantine Fault Tolerance,PBFT)算法,在保证效率的同时控制参与节点权限[1-3]。

(6)安全可信:采用非对称加密算法如RSA算法(Rivest-Shamir-Adleman,RSA)、椭圆曲线算法,保障身份与数据安全,同时依赖各分布节点算力开展工作量证明等共识算法,抵御恶意攻击,保证数据不可篡改和伪造。

区块链以去中心化架构为核心,通过不可篡改、可追溯等技术特性重构信任机制,在金融、政务、供应链等领域展现出颠覆性潜力4]。区块链技术的价值在于,在没有可信任中央节点情况下,各分布点达成共识建立互信5],并通过分布式节点的验证和共识机制解决了去中心化系统的双重支付问题。

2 海关监管信息化应用现状及分析

2.1 海关监管信息化应用建设概况

海关监管信息化建设是提升海关管理效率、优化贸易便利化水平的重要举措。近年来,随着金关工程二期、海关智慧监管平台以及智慧海关等项目的建设,通过引入云计算、大数据、人工智能等新兴技术,海关已逐步搭建了高可用、弹性扩展的信息化基础设施,建设、完善互联互通、协作紧密、运转高效的监管信息化应用,构建了数字化、智能化的监管体系。海关监管作业系统涵盖通关管理、查验管理、运输工具管理、风险管理、动植物检疫、卫生检疫、商品检验、企业信用管理等。这些信息化应用的建设,为海关履行进出境货物物品、运输工具、人员监管职能提供有力支持6]。

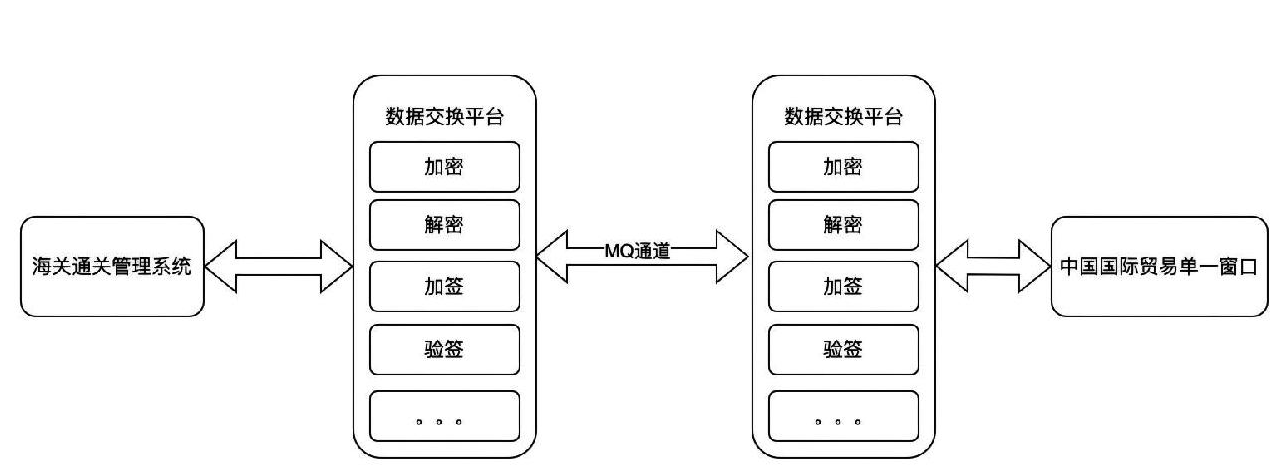

2.2 海关与外部单位数据交互方式特点

目前,海关与外部单位(如境外官方机构、其他监管部门、企业)的数据交互方式和特点如下:

(1)数据交换通道方式与中心化数据库对接方式。数据交换通道方式,海关内部中心化系统通过点对点数据交换通道或者接口方式与外部进行数据交换。例如,海关通关管理系统与中国国际贸易“单一窗口”使用消息队列(Message Queue,MQ)进行报关单等数据交换,如图1所示。中心化数据库对接方式,是通过数据库模式、文件模式等实现数据交换。例如,在海关网络隔离区(Demilitarized Zone,DMZ)部署前置节点,与国家级数据共享交换平台DMZ区前置节点实现数据库模式的数据交换。

(2)长数据链条和层级化信息传递。数据需通过多级机构层层传递,流程冗长且存在信息滞后,影响实时监管能力。同时,涉及多方协作需逐一建立安全通道,任何一个节点信息系统故障或者数据传输处理出现问题,都需要逐个排查数据链条上各节点系统运行情况。这种链条式、层级化信息传递方式,对现场问题处理响应时效、海关信息化应用运维效率,都提出挑战。

以上海关与外部单位的数据交换方式的特点,决定了不同部门单位的数据无法实时同步共享,数据流转过程中的查证和溯源手段有限。与此同时,随着海关业务量日渐增多,利用科技手段赋能海关监管工作,进一步提升海关监管资源效能,对智慧海关建设具有积极意义。

3 特殊物品通关监管应用场景分析

3.1 业务流程

海关通关作业涉及业务领域多,监管职能包括进出口货物监管、征税、打击走私、出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验等,监管对象涵盖进出境货物物品、运输工具、旅客等。以进出入境特殊物品监管业务为例,其通关业务流程简述见表1。

3.2 应用场景分析

3.2.1 数据实时共享

通过部署联盟链节点,将特殊物品监管全流程的各参与方数据上链,减少数据流通传输环节,实现数据实时共享,提升监管效率,缩短货物通关时长。涉及上链的单证及数据元如下:

(1)报关代理:主要单证为贸易合同、发票等,数据元为货物名称、品名、价格、数量等。

(2)货运物流:主要单证为运输单据、装箱单据等,数据元为货物名称、品名、数量等。

(3)海关及监管单位:主要单证为报关单、特殊物品行政许可、特殊物品审批单等,数据元为HS编码、货物名称、品名、数量、收发货人、查验记录等。

(4)使用单位:主要单证为特殊物品后续使用情况,数据元为货物名称、品名、数量等。

3.2.2 数据查证和追溯

各参与方数据实时上链,通过哈希链式存储+分布式账本存证,实现数据确权共享,保证货物信息数据在通关监管过程中的不可篡改。一方面,保证监管部门能够对特殊物品信息进行查证和溯源,实现从行政许可证书、申报、查验、检测以及后续监管的全流程溯源监管;另一方面,有助于企业及时获得货物通关过程状态和问题,及时进行处理和反馈,实现贸易便利化。

3.2.3 智能合约的应用

智能合约代码通常分布在区块链各个节点,当数据上链后,拥有合约的各个节点将会自动执行智能合约,如果上链的数据触发智能合约执行动作,各节点均能知悉相关数据状态并采取后续处理措施。在“去中心化”协作体系下,各参与方均可以不再单纯依赖某一方提交的“自证”信息,而是基于参与各方提供的“他证”信息开展各自业务流程[7]。例如,海关可以在特殊物品通关放行环节,结合报关代理、货运物流的货物信息以及监管单位的许可和审批信息,自动触发特殊物品审批单数量核销动作。

4 特殊物品监管区块链系统架构设计

为了实现海关监管作业过程中各参与方系统的互联互通,高效传输数据和实时数据共享,建立高效的去中心化高可信数据共享模型,使用区块链技术连接海关监管信息化应用和相关参与方系统,实现海关、特殊生物资源协同监管机构、第三方检测机构、特殊物品生产企业等相关数据上链。系统架构设计如图2所示。

图2 区块链架构图[4,8]

Fig.2 Blockchain architecture diagram[4,8]

区块链系统架构包括五层核心结构,每层功能明确,协同实现区块链的核心特性(去中心化、不可篡改、透明可信)3-4,6,9],具体如下:

(1)数据层。实现数据存储与链式结构维护,确保数据不可篡改,将数据按照区块进行存储,通过哈希值将区块按时间顺序链接,形成不可逆链条,同时采用数据加密算法,保障数据安全和完整性,防止篡改。负责持久化存储链上的区块、交易、状态等账本数据,并对外提供索引和查询功能。该层主要存储特殊物品产品备案数据、特殊物品审批单数据以及核注核销等数据。

(2)网络层。P2P网络(Peer-to-Peer,P2P),实现节点间组网通信与数据传播,维持网络一致性,节点间直接通信,无中心服务器依赖。一般具备的功能特性包括:节点网络身份认证、具有安全保障的节点间数据通信、扩展节点支持自动发现和组网。

(3)共识层。在分布式场景中,将面临网络丢包、节点宕机、节点作恶等故障情况,共识层应当采用合适的共识算法,容忍和处理这些故障,保证多个节点取得相同的数据状态,确保所有节点对数据状态达成一致,防止双重支付等攻击。公有链常用的算法包括PoW和PoS,这两种算法的优点是可以支持的节点数量多,缺点是每秒事务处理量(Transactions Per Second,TPS)较低和交易确认时间长。联盟链常用的算法包括:Raft算法(Reliable, Replicated, Redundant, And Fault-Tolerant, Raft)和PBFT算法,这类算法的优点是TPS较高,缺点是支持的节点数量有限。

(4)合约层。合约层是区块链系统的核心之一,将复杂的业务规则(如风险控制、合规检查)编码为可执行的合约代码,实现流程标准化。预设条件(如特殊物品报关单审单、放行)自动触发操作(如特殊物品审批单检查、核销),替代人工干预,自动执行业务逻辑,保障交易的可靠性与透明度。

(5)应用层。面向用户的业务功能实现界面交互,落地具体应用场景。常见应用包括区块链管理平台、区块链浏览器、自定义API服务等,方便用户和系统访问区块链平台,可以为用户提供特殊物品行政许可查证、特殊物品审批单查证、审批单核销溯源和特殊物品溯源。

5 区块链在海关监管的深化应用展望

当前,区块链技术正在逐步应用到海关业务体系中,海关在应用模式探索、监管效能提升方面积累了丰富的经验。在此基础上,可以从以下方面持续深化技术应用:

一是加快统筹布局,构建协同生态。积极推进区块链应用顶层设计,通过整合现有试点资源构建统一技术平台,有效避免重复投入。规划筹建海关区块链生态,借助高质量共建“一带一路”,开展跨境协作,丰富应用落地场景7,10]。

二是强化技术攻坚,突破性能瓶颈。一方面,应研究采用高性能的、自主可控的区块链技术方案(例如,根据公开资料显示,我国自主研发的长安链交易吞吐量可以达到10万TPS);另一方面,应制定合理上链数据标准规范和管理制度。

三是推动制度创新,提升监管效能。明确区块链数据的法律效力,加强数据验证和数据保护,确保链上数据的真实性和可靠性,并最大限度地保护参与方数据安全11],提升监管效能。

6 结语

区块链技术在未来海关监管应用的发展方向将围绕数据可信共享、流程自动化、跨境协同监管等核心领域展开。数据可信共享方面,区块链通过哈希链式存储和分布式账本实现不可篡改的数据存证,实现全链条数据透明化和数据溯源。流程自动化方面,区块链技术的去中心化特性和智能合约功能,可以实现贸易数据的实时自动处理,提高通关效率,提升贸易便利化水平。跨境协同监管方面,为不同国家和地区的海关之间建立一个安全、可信的数据交换平台,促进跨境贸易的合作和发展。

综上所述,区块链技术在海关监管领域的应用前景广阔,通过重构海关监管的数据信任与流程协作机制,将引发海关监管领域的颠覆性革新与智能化转型。随着政策与技术的双轮驱动,应用场景将持续向多维度延伸,区块链技术有望在海关监管信息化应用发挥更加重要的作用,为全球贸易的繁荣和发展作出积极贡献。

参考文献

[1] 高娜, 周创明, 杨春晓, 等. 基于网络自聚类的PBFT算法改进[J]. 计算机应用研究, 2021, 38(11): 3236-3242.

[2] 刘懿中, 刘建伟, 张宗洋. 区块链共识机制研究综述[J]. 密码学报, 2019, 6(4): 395-432.

[3] 邵奇峰, 金澈清, 张召. 区块链技术:架构及进展[J]. 计算机学报, 2018, 41(5): 969-988.

[4] 袁勇, 王飞跃. 区块链技术发展现状与展望[J]. 自动化学报, 2016, 42(4): 481-494.

[5] Fan Jie, Yi Le-Tian, Shu Ji-Wu. Research on the technolo-gies of Byzantine system[J]. Journal of Software, 2013, 24(6):1346-136.

[6] 刘建军, 孙玉健, 张智, 等. 区块链技术在海关智慧通关领域的应用研究[J]. 天津科技, 2021, 48(1): 77-82.

[7] 王翔. 基于区块链技术服务贸易畅通探讨[J]. 中国口岸科学技术, 2020(3): 4-12.

[8] 蔡晓晴, 邓尧, 张亮. 区块链原理及其核心技术[J]. 计算机学报, 2021, 44(1): 84-131.

[9] 周金萍, 陈烁. 区块链电子提单实施方案及应用场景研究[J]. 中国口岸科学技术, 2024, 6(10): 84-90.

[10] 陈华, 张子寒. 区块链如何助推国际贸易转型升级[J]. 科技与金融, 2020(6): 18-24.

[11] 傅一旋, 匡增杰. 区块链技术在我国海关监管中的应用:现实问题与实施路径[J]. 海关与经贸研究, 2023, 44(2): 30-42.

基金项目:国家重点研发计划项目(2023YFC2605800)

第一作者:胡自强(1982—),男,汉族,浙江东阳人,本科,高级工程师,主要从事海关信息化应用建设工作,E-mail: 13701059540@139.com

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

2. 中国海关科学技术研究中心 北京 100026

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

2. China Customs Science and Technology Research Center, Beijing 100026

图1 数据交换通道方式

Fig.1 Data exchange channel methods

表1 特殊物品通关监管业务流程简述

Table 1 Overview of customs clearance regulatory process for special items

序号 | 业务步骤 | 简述 |

1 | 特殊物品行政许可申请 | 部分出境特殊物品需要按照国家有关规定的要求, 申请行政许可. |

2 | 特殊物品审批单申请 | 出入境特殊物品的货主或代理人, 提交特殊物品产品、生产企业等相关信息, 向海关申请特殊物品审批. |

3 | 报关申报 | 进口货物收货人或代理人 (出口货物发货人或代理人) 填报报关单, 向海关提交报关申请. |

4 | 查验 | 海关对被风险布控命中的特殊物品货物进行查验, 如发现异常情况登记特殊物品不合格案例数据. |

5 | 检测 | 必要情况下, 由实验室或第三方检测机构对特殊物品进行检测鉴定. |

6 | 处置 | 海关对特殊物品进行退运或者转第三方专业公司实施销毁处理. |

7 | 放行 | 海关放行货物. |

8 | 后续监管 | 海关对特殊物品使用单位进行后续监管. |

第7卷 增刊

2025年7月

Application & Development Inspection / 应用开发

混沌工程与可靠性测试技术研究

杨 硕 1

摘 要 本文以混沌工程技术为核心,通过注入可定义、可控的软硬件异常,探索复杂系统中的脆弱环节,重点验证可靠性中的容错性与易恢复性。结合国家标准,提出针对容错性(通过避免宕机率、抵御误操作率等指标)和易恢复性(通过平均恢复时间、修复有效性等指标)的测试方法,并基于混沌工程平台开展实践。研究通过两类实验验证系统可靠性:网络丢包异常注入导致系统性能显著下降且未能自动恢复,暴露容错性与易恢复性缺陷;服务不可用异常注入后系统快速恢复,表明部分环节具备预期可靠性。实验遵循混沌工程最小化爆炸半径、稳态假说等五大原则,强调在生产或模拟生产环境中通过自动化手段发现薄弱环节。研究证明,混沌工程能够有效识别微服务架构中的潜在风险,为提升系统可靠性提供实践依据,同时为同类复杂系统的测试方法优化提供参考。

关键词 混沌工程;可靠性测试;容错性;易恢复性

Research on Chaos Engineering and Reliability Testing Technology

YANG Shuo 1

Abstract This paper focuses on chaos engineering, exploring vulnerabilities in complex systems by injecting definable and controllable software/hardware anomalies, with an emphasis on validating fault tolerance and recoverability. Aligned with national standards, specific testing methods are proposed for fault tolerance (measured by indicators such as downtime avoidance rate and error resistance rate) and recoverability (evaluated by indicators such as average recovery time and repair effectiveness). Practical experiments are conducted using the JD Cloud Tai Chaos Engineering Platform. The study validates system reliability through two types of experiments: network packet loss anomalies caused significant performance degradation and failed automatic recovery, exposing deficiencies in fault tolerance and recoverability; service unavailability anomalies demonstrated rapid system recovery, indicating partial reliability compliance. The experiments follow five major principles such as minimizing the explosion radius in chaos engineering and the steady-state hypothesis, emphasizing automated detection of vulnerabilities in production or simulated environments. The research proves that chaos engineering can effectively identify potential risks in microservices architectures and provide practical insights for enhancing system reliability. It also offers a reference for optimizing testing methodologies in similar complex systems.

Keywords chaos engineering; reliability testing; fault tolerance; recoverability

近年来,微服务架构凭借其松耦合、高扩展性和敏捷开发等优势,在海关信息系统建设中得到广泛应用。然而,随着服务规模与依赖关系的指数级增长,系统的复杂性也显著提升。在此背景下,如何确保分布式系统在异常场景下的可靠性(尤其是容错性与易恢复性),成为亟待提高和优化的核心问题。

混沌工程(Chaos Engineering)作为一种新兴的故障主动探测方法,为上述挑战提供了创新性解决方案。其核心理念在于通过可控的异常注入,模拟真实故障场景,系统化验证复杂系统的鲁棒性。相较于传统测试,混沌工程强调主动制造可控的故障,遵循最小化爆炸半径、稳态假说、自动化实验等五大原则,以科学实验的方式识别系统薄弱环节,推动可靠性优化。近年来,该技术已在金融、电子商务等领域成功实践,但其在海关信息化系统中的适用性仍需深入探索。

本文以海关大平台微服务系统为研究对象,结合国家标准GB/T 25000.10—2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第10部分:系统与软件质量模型》[1]、GB/T 25000.23—2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第23部分:系统与软件产品质量测量》[2]中对系统可靠性的定义与度量要求,提出基于混沌工程的容错性与易恢复性测试框架。通过某混沌工程平台,设计并实施网络丢包、服务不可用两类典型异常实验,量化分析系统在故障注入下的响应能力与恢复效率。研究旨在解决以下问题:(1)如何精准定位微服务架构中的脆弱节点;(2)如何通过实验数据验证容错性与易恢复性指标;(3)如何将混沌工程原则融入现有测试流程,降低系统上线风险。

1 混沌工程的意义

随着海关大平台微服务总体技术架构的推进和应用项目规模的扩大,在单一节点或实例上出现的异常产生的影响往往不会局限于该节点或实例,而是会对整个系统造成不可预知的影响。因此,测试人员需要尽可能及时地识别风险,针对性地进行加固和防范,以避免异常出现时带来的不可预知的严重后果。为此,本文引入了混沌工程技术,该项技术通过注入可定义可控制的异常,主动找出复杂系统中的脆弱环节,从而提高复杂系统可靠性,提早在测试环境中发现系统可靠性方面的问题和缺陷,降低修复成本和上线风险。

2 系统可靠性的定义和测试方法

根据GB/T 25000.10—2016的定义[1],可靠性是指系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行指定功能的程度。可靠性的子特性包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性和可靠性的依从性。

容错性的度量指标包括正常运行度、抵御误操作率,易恢复性的度量指标包括重启成功度和修复成功度,不难发现,对于混沌工程而言侧重于可靠性中的容错性和易恢复性。

目前,业界对于可靠性测试研究和实践还处于探索阶段,对于测试技术的要求较高,原因在于可靠性测试所需的部分数据难以采集,部分测试条件难以实现。例如,容错性测试中的宕机率、易恢复性测试中需要实现可控的故障和失效,都对可靠性测试方法提出了挑战。

而通过引入混沌工程技术则能够解决上述问题。在对GBT 25000.10—2016[1]和GB/T 25000.23—2019[2]进行深入探讨和研究后,结合测试理论和混沌工程技术,本文针对可靠性测试中的容错性测试和易恢复性测试提出了具体测试方法,并根据测试方法在实际项目中进行了实践。

2.1 容错性及其主要测试方法

根据GB/T 25000.10—2016[1]的定义,容错性是指在存在硬件或软件故障的情况下,系统、产品或组件的运行符合预期的程度,可用正常运行度、抵御误操作率等指标进行度量。测试内容包括软件产品在由于非法数据、非法操作、误操作等原因导致无法正确运行和参数传递出现错误的情况下,能否为用户提供相应服务器的能力。

容错性可通过避免宕机率、避免失效和抵御错误的操作率进行测试。前者的测试内容为在测试过程中,软件出现异常或故障时不应引起整个运行环境死机;后者的测试内容为软件即使在所使用的容量高达规格的极限、企图使用超出规定极限的容量、用户造成的不正确的输入等情况下,也能避免关键性或严重的失效。

2.2 易恢复性及其主要测试方法

根据GB/T 25000.10—2016[1]的定义,易恢复性是指发生中断或失效时,产品或系统能够恢复直接受影响的数据并重建期望的系统状态的程度,可用重启成功度、修复成功度等进行度量。测试内容包括产品需明确在软件发生失效的情况下,采取何种措施重建,为用户提供相应服务和恢复直接受影响数据的能力。

易恢复性可通过平均恢复时间、修复有效性进行测试。前者的测试内容为计算每次从失效起到完全恢复所花费时间的平均值;后者的测试内容为验证系统从失效中恢复后功能未受到影响,依然能维持规定的性能级别。

3 混沌工程技术研究

当前新一代架构转型由传统的面向服务的架构(Service-Oriented Architecture,SOA)向分布式架构、去中心化发展,当前还进阶到注重云化支持和异构化微服务支持的服务网格模式。一方面,由于技术异构性、具备弹性伸缩、可扩展性等优势,微服务架构得到迅速推广;另一方面,微服务架构在使用过程中又会面临诸多挑战,如由于系统级依赖增多而带来的不确定性风险指数级增长。

在微服务架构转型的驱动下,混沌工程实践方案可以通过规范化、流程化的方案对系统进行一定程度的“随机破坏”,让故障在可控范围内频繁发生,在此过程中可以深入地认知故障和系统,并达到持续改进的效果。

微服务与SOA架构的区别是微服务更强调“业务需要彻底的组件化和服务化”,其特性如客户端负载均衡、微服务容错保护、API服务网关、分布式链路跟踪等均为此服务。而传统的非功能测试方法只能覆盖到业务逻辑维度,无法覆盖和测试到上述微服务特性[3]。

混沌工程与传统测试的不同点在于传统测试用例会有“期望结果”和“实际结果”,通过将两个结果加以比较,或者对用户行为的预期,来判断测试通过或失败;而混沌实验类似于“探索性测试”,实验本身没有明确的输入,是通过对系统和服务的不同组合干预,来观察系统的“反应”。具体操作时,可以将混沌工程原则融入到测试过程中:在测试环境/准生产环境小规模模拟系统故障组合并定期自动化执行实验,通过实验结果与正常结果进行比对,观察系统对故障的承受和反应能力[4-6]。

应用系统通常运行在其最大概率的运行状态,因此常规软件测试也应处于应用系统最大概率运行状态下执行。而混沌工程通过故障注入,会导致系统进入从未经历过的状态,在这种状态下,系统是否稳定是未知的。实施混沌工程需要遵循五大原则,设计好每一个实验,以避免不可控制的风险[7-8]。

混沌工程的五大原则包括:(1)最小化爆炸半径。在生产环境中进行实验可能会引发真实的故障发生,所以在执行试验时需要确保影响范围最小化且可控。(2)稳态假说。关注可测量输出,而不是系统内部属性,建立一个围绕稳定状态行为的假说;短时间内的度量结果,代表了系统的稳定状态;验证系统是否工作,而不是如何工作。(3)真实事件。通过潜在影响或预估频率确定事件的优先级;任何能够破坏稳态的真实事件都是混沌实验的一个潜在变量。(4)生产环境。系统的行为会根据环境和流量模式而变化,为了保证系统行为的真实性与当前部署系统的相关性,混沌工程强烈推荐在生产环境中进行实验。(5)自动运行实验。手工运行实验是不可持续的工作,所以需要把实验变为自动化且持续的执行[8]。

此外,系统发生不可接受影响的原因多种多样,威胁发生后会经历从薄弱环节、异常表现的循环,直至系统产生不可接受的影响。首先,威胁一般是不可消除的,而且存在一定的发生概率,在拉长时间线后可以认为故障一定会发生,比如硬盘一定会损坏,软件缺陷一定无法完全消除。但是,测试人员可以通过强化系统中存在的一系列薄弱环节,消除系统中的异常表现,或降低其出现的概率,如磁盘做磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),通过过程改进降低软件的缺陷逃逸率,使用网络双链路等,最终消除不可接受的影响或降低出现概率。因此,发现和识别薄弱环节对提高系统稳定性和可靠性具有重要的意义。

混沌工程理念就是尽可能从注入各种异常表现入手,从而发现系统中存在的可能导致不可接受影响的缺陷或薄弱环节,从而提高系统的稳定性和可靠性,避免在威胁真正发生时,会穿透一系列的薄弱环节,最终造成不可接受的影响。因此,测试人员不能简单地通过重启、升级、扩容等方式解决表面现象,而应直面系统中的薄弱环节,深究问题发生的根本原因和系统中的薄弱环节[4,6,8]。为此,测试人员使用专业的混沌工程平台作为本次研究混沌工程的工具,在项目中进行了实践。

4 混沌工程的项目实践

在项目实践中测试人员选择某核心系统的2个环节,分别注入2种不同的异常,进而验证这2个环节的可靠性。

4.1 网络丢包异常

首先找到集群中2个实例的位置,作为注入异常的目标。在混沌工程平台中将某核心系统中某功能模块集群中2个实例中的1个丢包率设置为100%,此时该实例的网络应为不可用状态,因为所有网络传输数据包全部丢失。之后,设定爆炸范围,避免实验导致的异常无法恢复后,混沌实验的场景设置即告完成。

正如前文所述,混沌实验不能单独存在,应在生产环境进行,如果无法在生产环境中执行,也应在测试环境中模拟生产环境。因此,必须在测试环境中模拟生产环境的日常负载,验证异常出现后对系统造成的影响。为此,测试人员使用性能测试工具模拟了100个用户访问该功能模块的操作,并在设置好混沌工程实验后启动了性能测试场景,从而得以监控系统产生的负载和流量。此时系统中产生的事务数和每秒点击数随着并发用户的增加逐步增长,随后达成了稳态,不再有大的波动。

启动混沌工程实验,验证网络异常会对该功能模块造成的影响,以及该功能模块如果产生失效,是否能够从失效中自动恢复。通过测试网络数据包的命令即可证实,与实例之间的网络丢包异常已经生效,测试网络数据包命令无法返回实时延迟。此时,在性能测试场景中,每秒事务数与每秒点击率均出现大幅下降,并报出了大量错误和失败事务,在混沌工程启动后10秒即出现了362个失败事务和1054个错误。

通过网页进入某核心系统实际功能操作界面进行操作,界面无响应,打开开发者工具可以看到后台报出了Http 504错误,即网关超时错误。此时在集群中的2个实例中只有1个实例存在网络丢包异常,如果系统的容错性满足需求,K8s注册中心应及时发现1个实例出现异常,处于不可达的状态,将系统所有流量转向正常的实例,或根据设置启动1个新的实例以保证系统功能和性能不出现问题。但根据实际测试结果,被测的功能环节并未实现以上异常处理,而是导致性能场景出现大量错误事务,实际功能操作无法进行,后台报出网关超时错误,可靠性中的容错性出现明显问题。

在混沌工程实验启动一段时间后,测试人员再次检查了性能测试场景与功能操作环节,其中功能操作共进行了5次操作,仅有1次成功,3次报出Http 504网关超时错误,1次报出Http 502无效网关错误。而在性能测试场景中,自从启动混沌工程实验,系统的每秒事务数和每秒点击率大幅下降,且一直未能恢复,同时报出的错误和失败事务不断增加,从刚启动混沌工程实验时错误1054个增长至5348个,失败事务由362个增长至2345个。

综合实际功能操作与性能测试场景不难得出结论,系统未能从异常中自动恢复,可靠性中的易恢复性出现明显问题。因此,该核心系统某查询环节的可靠性测试不能通过。

4.2 服务不可用异常

首先依然按照上文混沌工程的标准选择资源,设置服务不可用的异常,并在性能测试工具中设置性能测试场景,模拟生产环境日常负载。然后,启动混沌工程实验,向系统注入服务不可用的异常。在对性能测试场景进行验证时发现在注入异常后每秒事务数和每秒点击率均出现大幅下降,同时出现了错误与失败事务,分别出现了100个失败事务和200个错误,系统明显受到了注入的服务不可用异常影响。

但在混沌工程实验启动30 s后,系统迅速从异常中恢复,每秒事务数与每秒点击率均增加至注入异常前的水平,错误数与失败事务数也不再增加。

此时在功能界面进行操作系统能够正常响应,系统功能未受影响。因此,该核心系统某查询环节可靠性中的容错性和易恢复性均未出现问题,可靠性测试能够通过。

5 结语

本文深入探讨了混沌工程与可靠性测试技术,旨在提升海关大平台微服务架构的系统可靠性。研究表明,随着系统规模扩大,单一节点异常可能对整体系统造成不可预知的影响,传统测试方法难以满足可靠性评估需求,混沌工程应运而生。

混沌工程通过主动注入异常,模拟复杂环境中的故障场景,提前发现系统脆弱环节,验证容错性和易恢复性。与传统测试不同,混沌工程类似“探索性测试”,无明确输入和预期结果,通过系统和服务的不同组合干预观察系统反应。

在项目实践中,测试人员选择了某核心系统的2个环节,分别注入网络丢包异常和服务不可用异常,通过在某混沌工程平台进行的混沌实验,以性能测试工具模拟生产环境负载,观察系统在异常下的表现。网络丢包异常实验中,系统出现大量错误和失败事务,功能操作界面无响应,暴露了容错性和易恢复性不足。服务不可用异常实验中,系统在异常注入后迅速恢复,功能界面操作正常,验证了系统的可靠性。

综上所述,混沌工程通过主动注入异常,能有效发现系统中的薄弱环节,提高系统的稳定性和可靠性。在项目实践中,网络丢包异常实验暴露了系统某查询环节在容错性和易恢复性方面的不足,而服务不可用异常实验则验证了系统另一查询环节的可靠性。这表明混沌工程在复杂系统可靠性评估和提升方面具有显著效果,值得进一步研究和应用。同时,也强调了在面对系统异常时,应积极发现和识别系统中的薄弱环节,避免简单通过重启、升级等方式解决表面问题,与混沌工程实践的理念相契合。

参考文献

[1] GB/T 25000.10—2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[2] GB/T 25000.23—2019 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分:系统与软件产品质量测量[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.

[3]王宪刚, 孙晓璇. 分布式核心系统混沌测试探索与实践[J]. 金融电子化, 2022(2): 75-76.

[4]王蒙, 黄永厚. 基于混沌工程的数据库故障演练平台研究与实践[J]. 网络安全和信息化, 2024(10): 58-60.

[5]铁锦程. 基于混沌工程理念的数据中心稳定性体系探索与实践[J]. 网络安全技术与应用, 2023(10): 18-21.

[6]田雷, 封亮, 李海峰. 基于失效模式的软件可靠性评估模型[J]. 软件工程, 2023, 26(7): 54-57.

[7]王敏. 故障注入在智能网络管控系统测试中的应用研究[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19(2): 75-77.

[8]凯西·罗森塔尔, 诺拉·琼斯. 混沌工程:复杂系统韧性实现之道[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021: 125-143.

第一作者:杨硕(1980—),男,汉族,北京,本科,工程师,主要从事海关信息系统开发测试工作,E-mail: yangshuo@customs.gov.cn

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

第7卷 增刊

2025年7月

数据分析 / Data Analysis

海关大数据资源一体化管理

与共享架构的研究

徐龙宁 1 何长庚 1 孙建明 1

摘 要 本文围绕海关大数据资源管理、大数据资源共享一体化的要求,研究海关跨集群、跨平台、跨地域的大数据资源管理、大数据资源共享的新架构。该架构以数据资源目录为基础,构建全国海关大数据资源“一本账”,实现全国海关大数据资源一体化共享。同时,强化海关大数据应用服务保障能力,助力形成横向打通、纵向贯通、一体化、智能化的数据共享、数据管理新格局。

关键词 大数据;数据资源目录;数据资源管理;数据资源共享

Research on Integrated Management and Sharing Architecture of Customs Big Data Resources

XU Long-Ning 1� HE Chang-Geng 1 SUN Jian-Ming 1

Abstract Based on the requirements of the integration of customs big data resource management and big data resource sharing, this paper studies the new architecture of customs big data resource management and big data resource sharing across clusters, platforms and regions. By establishing a data resource catalog as the foundation, the research aims to create a “unified registry” for nationwide customs big data resources, achieving integrated sharing across China’s customs system. It emphasizes enhancing big data application service capabilities to facilitate the establishment of a horizontally integrated and vertically connected intelligent data sharing and management ecosystem, ultimately forming a new pattern that combines horizontal coordination with vertical connectivity in data governance.

Keywords big data; data resource catalog; data resource management; data resource sharing

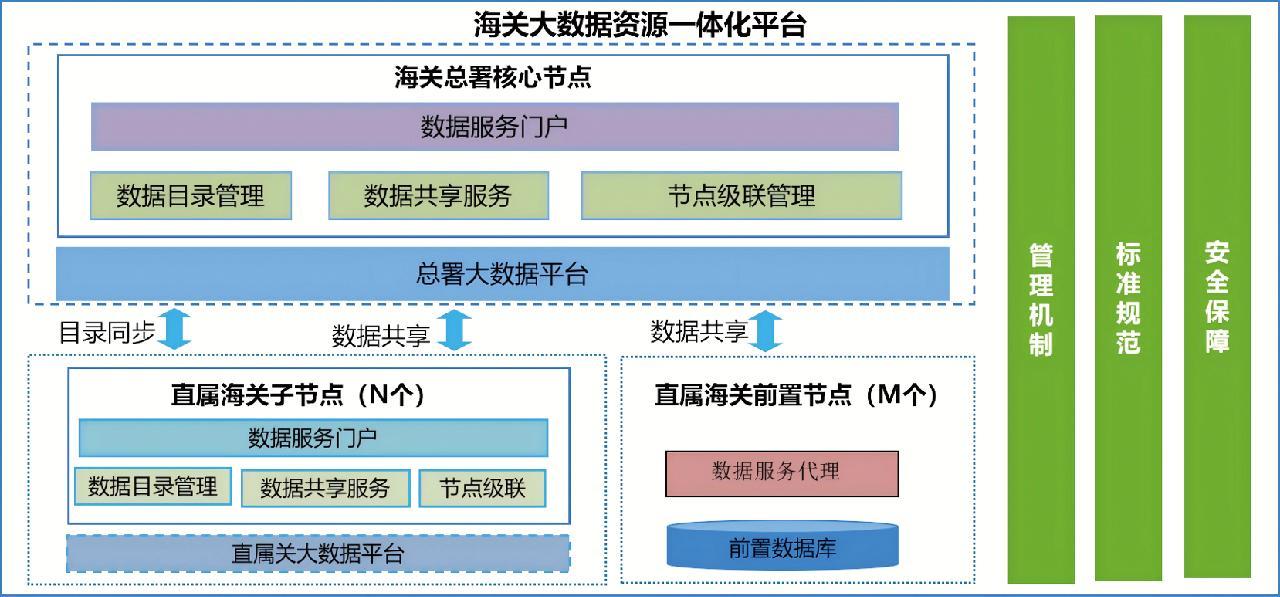

近年来,国家发布相关文件指出加快建设全国一体化政务大数据体系[1],推进各部门政务数据平台与核心枢纽对接。当前,海关总署深入推进大数据信息化建设,直属海关按照有关要求陆续建设了关级大数据平台,在此背景下,数据交互需求变得更加迫切。此外,海关关于“十四五”大数据应用规划的有关要求中也提出,建立海关大数据资源目录,完善数据统一管理,实现海关大数据资源一体化共享。本文基于海关信息化建设工作要求,研究跨集群、跨平台、跨地域的海关大数据资源管理、数据资源共享新架构,为数据管理人员、开发人员、分析人员提供“管数、找数、看数、用数”统一平台,以标准化的数据服务满足各种精细化需求,支撑海关大数据资源一体化共享,为智慧海关建设提供技术支持。

1 海关大数据建设概述

海关总署构建了业务网大数据基础设施,汇聚海关内外部数据形成了总署层面大数据池。直属海关自主构建本级大数据平台,汇聚海关总署下发、本地产生和外部获取的数据,开展数据采集、加工、清洗,并建立相应的智能模型应用。海关总署、直属海关大数据资源存储在不同地域、不同平台,数据来源广泛、治理整合难度较大,需要建设统一数据服务门户,完善数据资源目录编制标准,提升总署与直属海关之间安全、高效、便捷双向流动能力,更好服务全国海关大数据应用[2]。

伴随海关大数据建设,大数据应用已取得显著成效,在智能化监管、便利化通关、风险防控及数据共享协作等方面发挥了重要作用。但是,数据共享、数据服务仍然在多个平台以不同的技术体系开展,增加了数据应用难度。现有大数据应用多基于账号直连方式使用数据,上层应用和底层平台耦合度较高,全国海关剧增的大数据应用需求必将给数据服务保障带来更大挑战。

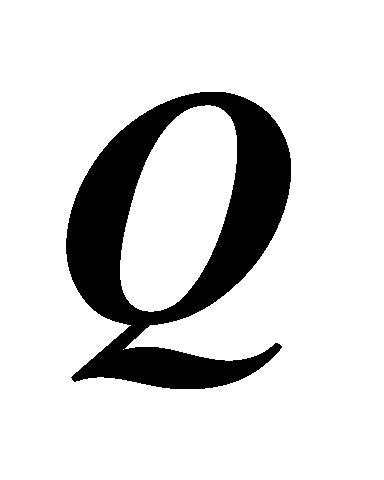

另外,随着全国一体化政务大数据体系建设推进,海关总署不断推进政务数据资源开放共享,充分释放海关公共数据要素潜能,与国家政务服务平台对接,有效扩大公共数据供给。目前,直属海关直接申请、使用国家政务服务平台数据资源存在一定困难,需完善总署与直属海关之间数据通道,支撑国家政务服务平台资源直达基层,高效、便捷服务直属海关数据应用。

2 相关技术实践的研究

为探索全国海关一体化数据资源管理与共享新架构,本文研究了数据资源管理与数据共享相关技术实践。在大数据背景下,充分利用大数据等信息化技术手段,加强政务信息资源统筹整合,在跨部门和跨层级的信息资源交换共享基础上,为公众提供一站式服务[3]。建设统一的政务数据共享交换平台,有效实现政务不同数据库之间的交换,为各政务部门提供统一的信息跨部门应用能力[4]。

数据编织和数据网格均注重于数据发现、数据访问和数据整合,将分散的数据资源整合为一个统一的数据视图,可以解决海关数据资源分布不同地域、不同平台的问题,使其能够将可信数据从所有相关的数据源以灵活的、业务可理解的方式推送给需要的人,让“人找数据”变为“数据找人”[5]。隐私计算在保护数据的同时可以实现安全的数据处理和数据分析,需要可信的硬件和执行环境[6]。海关内部数据共享,具备隐私计算安全的相关保障条件,因此应用隐私计算的必要性不强。

数据虚拟化技术将数据资源封装为数据服务,以一种抽象和统一的方式访问和查询分散在多个数据源中的数据,而无需将数据复制或集中存储。数据虚拟化将多个数据源的数据视为一个逻辑统一的数据源,将数据表示为抽象的数据模型,使用户能够以更简单的方式理解和使用数据[7]。数据目录包括业务元数据、技术元数据、管理元数据,将不同类型、不同层次的数据按照一定的分类体系进行编目,用以描述数据的特征,实现数据检索、数据取用方便。规范的数据目录建设可以体现数据的连接和发现能力、协作和分享能力、检索筛选和自组织能力、安全和开放能力[8]。

3 体系架构设计

3.1 总体设计思路

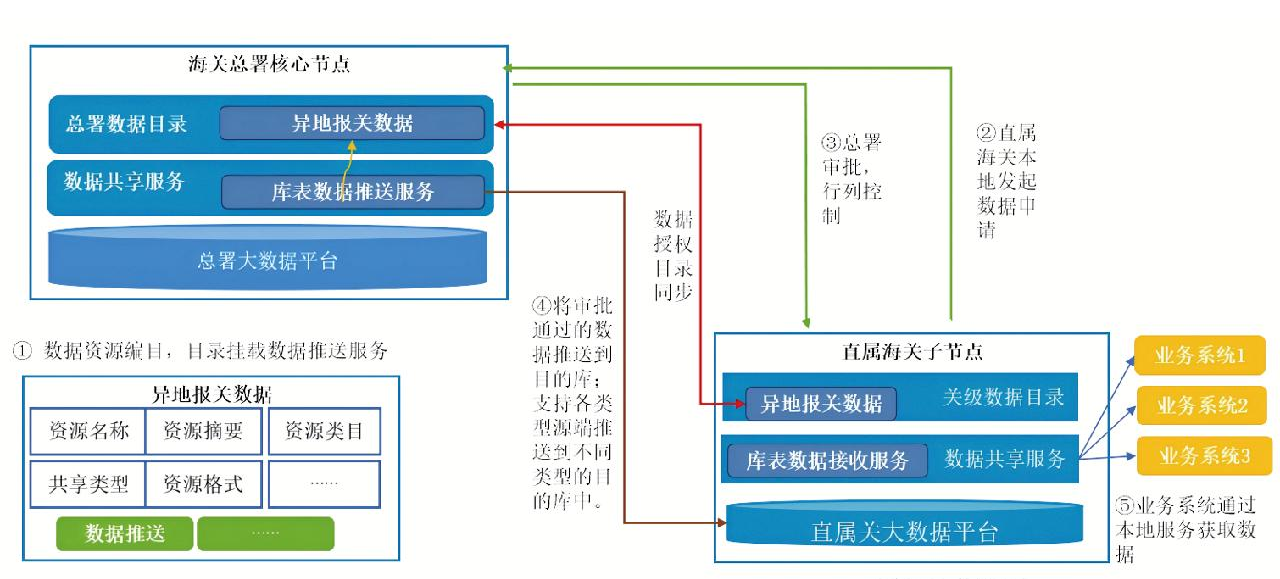

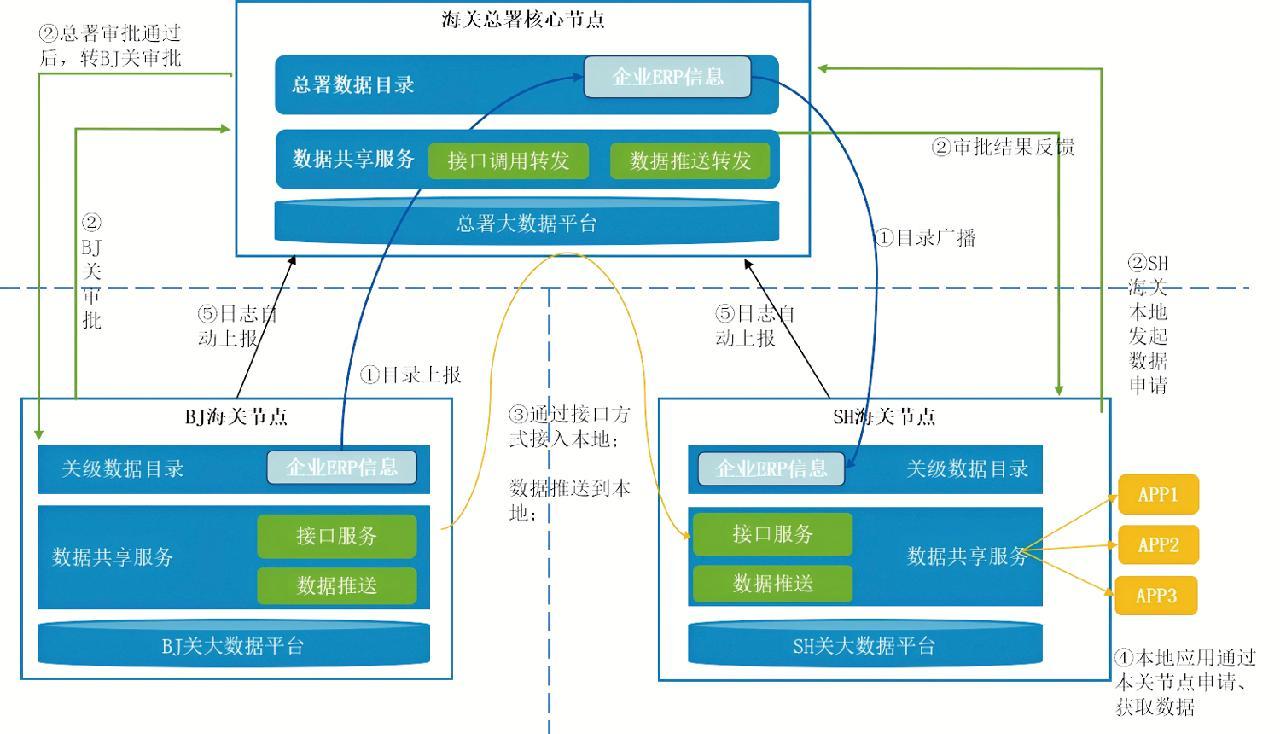

本研究参照数据编制、数据网格、数据虚拟化、数据目录的技术,将全国海关不同平台、不同地域的大数据资源一体化、标准化进行编目,编制的资源目录形成逻辑统一的海关大数据资源池,一体化、智能化服务全国海关大数据应用。坚持“数据可用不可见”“数据安全可控”原则,优先提供标准化数据共享服务,数据共享支持行列灵活控制,总署与直属海关数据管理、数据安全边界清晰。总体设计思路如图1所示。

根据本研究设计的全国海关“两级”数据目录架构,海关总署管理使用总署数据目录、直属海关上报数据目录;直属海关管理使用本级数据目录、总署下发数据目录。目录承载数据管理,以数据分类分级、数据一数一源为基础,建立数据资源目录体系,实现海关大数据资源的统一组织、动态更新。目录驱动数据共享,以数据资源目录为载体,挂载物理数据资源,驱动数据在海关总署和直属海关之间双向快速流动。

3.2 总体架构

海关大数据资源一体化平台采用“1+N”两级架构。其中,“1”是指海关总署核心节点,是海关数据资源管理的总枢纽、数据服务的总通道;“N”是指N个直属海关子节点,支撑本关区数据资源目录编制、数据资源管理、数据共享服务等,并与核心节点实现目录互联、数据互通。支持跨地域、跨平台数据资源管理能力、数据共享服务能力,可实现与大数据平台对接。直属海关没有本级大数据平台,无数据管理需求,仅部署前置节点,支撑与总署的数据共享。总体架构如图2所示。

3.2.1 数据服务门户

数据服务门户提供数据资源“一本账”展示、“一站式”申请、“一平台”调度,支持数据资源目录展示和检索、资源申请和审批、统计管理、通知公告等功能。

3.2.2 数据目录管理

支持对大数据平台数据资源进行编目、修改、发布、撤销;支持在线编目、目录导入等灵活数据编目方式;支持目录探查,当数据资源发生变化时,及时更新数据资源目录并同步到直属海关。

3.2.3 数据共享交换

提供跨平台、跨地域一体化的数据服务共享能力,与全国海关的大数据平台对接,通过接口调用、库表推送、文件推送等方式将各节点数据资源灵活便捷地共享给各节点上层应用。支持低代码数据服务开发,具备数据安全控制、数据服务快速构建能力。

3.2.4 节点级联管理

海关总署核心节点展示所有级联节点的拓扑图及数据共享链路情况(接口、库表、文件等链路及各链路业务负载统计)。该节点可以将发布的数据资源目录下发至直属海关,若撤销,直属关节点不再展示已下发资源目录,对应数据链路断链。直属海关节点上报目录到海关总署节点,海关总署可将其下发至其他直属海关节点。

3.2.5 安全保障

提供数据分类分级、敏感数据识别、数据脱敏、安全审计等数据安全防护能力,支持系统IP访问控制、请求业务参数管理、“黑白名单”管理、服务流量控制。支持从服务和应用两个维度、从不同的时间周期进行限速,达到限速阈值后邮件告警。保障数据推送、数据汇聚等共享服务数据安全性,满足数据全生命周期安全防护的要求。

3.2.6 管理机制

构建标准统一、管理协同、安全可靠的全国海关一体化大数据资源管理制度及共享规范,解决数据管理机制不健全、数据供需对接不顺畅等问题,促进全国海关大数据资源依法有序高效流动。设置不同数据资源管理角色,负责数据资源目录维护、数据资源审批等。

3.3 两级架构必要性分析

本文从海关大数据应用全局出发,面向海关总署、直属海关两级数据应用,通过统筹全国海关大数据资源分布、研究一体化的数据共享和使用模式,设计“海关大数据资源一体化平台”。具体而言,数据服务门户是全国海关数据资源共享事项办理的集中交互载体,解决数据资源“找得到”的问题。数据目录管理将分布在不同平台的数据资源,形成接口、库表、文件、实时数据流等不同类型数据资源目录,助力构建海关大数据资源一本账,解决数据资源“看得懂”的问题。数据共享服务包括数据查询、数据推送、数据汇聚等服务能力,支持数据资源跨区域、跨层级、跨平台共享流通,支撑海关大数据共享服务融入全国一体化政务大数据体系,解决数据资源“用得上”的问题。

在管理方面,两级架构满足直属海关管理关级数据资源、按需上报直属海关数据目录到海关总署的需求,也能确保数据安全管理边界清晰,降低发生单点故障的可能性。在便捷使用方面,直属海关应用通过本地节点用数,便于及时应对关级灵活多样的数据应用需求。在网络安全方面,两级架构能大幅降低网络安全风险,只需开通海关总署节点和直属海关节点之间的防火墙。在数据安全方面,两级架构能实现节点之间双向通道均是加密传输,符合数据加密安全要求。

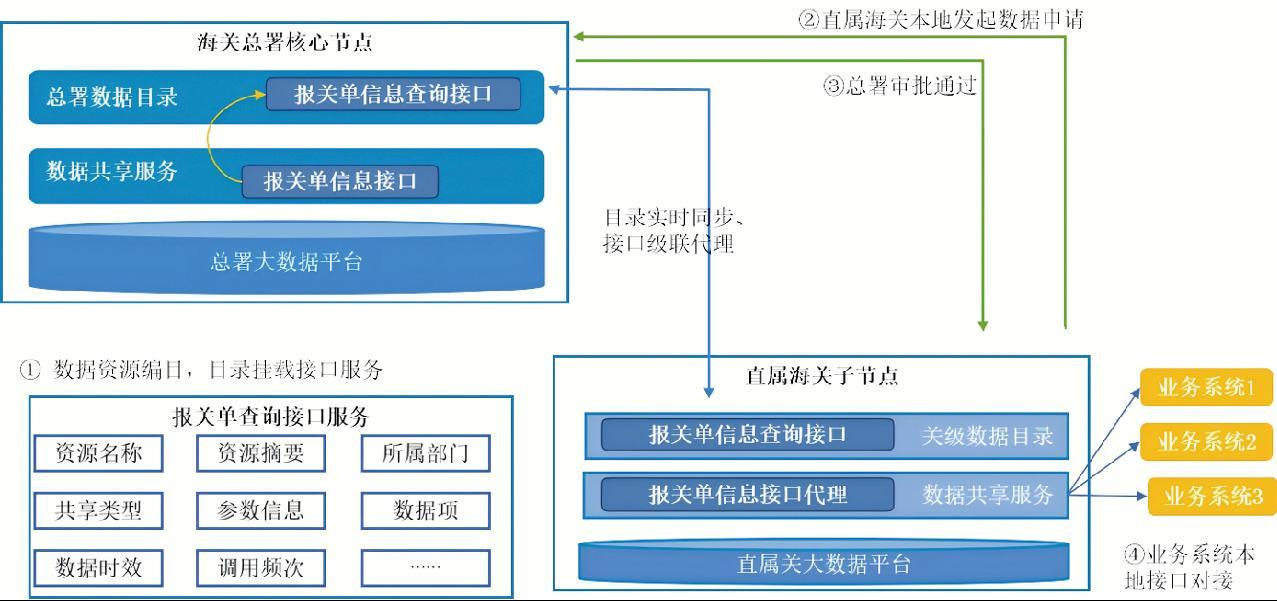

4 典型应用场景

海关大数据资源一体化平台支撑海关总署、直属海关开展一体化数据资源管理、数据共享应用,涵盖数据接口服务、数据推送服务、数据汇聚服务等七大应用场景。

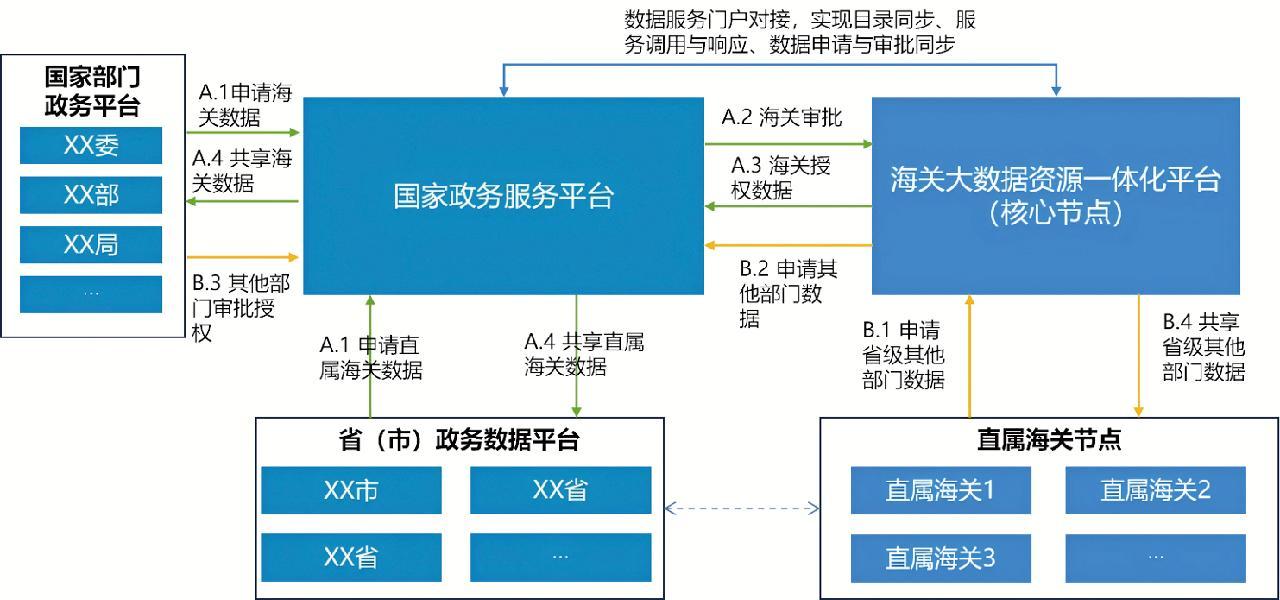

4.1 海关总署与直属海关之间接口方式共享流程

在海关总署节点,对数据资源进行编目,将数据资源一键转化为接口服务挂载到目录下并发布为接口类资源,按需将审批的目录下发至直属海关。在直属海关节点,展示海关总署下发目录并申请数据。数据申请信息同步到海关总署节点,经审批通过后,接口服务自动代理到直属海关。直属海关各应用只需进行本地接口调用即可,接口方式共享流程如图3所示。

4.2 海关总署与直属海关之间库表交换流程

在海关总署节点,对数据表资源进行编目,同时将物理数据表资源挂载到目录下并发布为库表类资源,按需将审批的目录下发到直属海关。在直属海关节点,展示海关总署下发目录并申请数据,申请数据与信息同步到总署节点,经审批通过后,平台周期性将数据资源推送到直属海关的本地存储。直属海关应用从本地存储中获取数据并进行使用,库表交换方式共享流程如图4所示。库表交换优先应用于加工和治理后结果数据,原则上原始明细数据不走库表交换方式。

直属海关侧数据满足不了本关智能模型训练时,借助海关大数据资源一体化平台上传模型训练的程序、数据到海关总署大数据平台,在此平台上开展模型训练,并借助一体化平台接口调用或者库表交换能力,自动、便捷回传训练模型结果及参数。

4.3 直属海关之间数据共享服务

海关大数据资源一体化平台中海关总署节点汇聚全国海关的数据资源目录,并按照业务需求向各直属海关下发资源目录,各直属海关可通过本级节点上数据资源目录对数据资源进行查看、申请并获取数据资源。直属海关之间数据共享流程如图5所示。

4.4 全国海关外部数据交换服务

海关大数据资源一体化平台与国家政务服务平台对接,支撑与其他部委及省市之间的数据共享交换,提供库表、文件、接口3种方式,实现海关政务数据交换数出一门。对接国家政务大数据体系后数据交换的流程如图6所示。

海关总署从国家政务服务平台订阅、同步的资源目录到海关总署核心节点,按需批量下发资源目录到直属海关节点上,解决直属海关“看不到”国家平台上数据资源目录问题;直属海关节点可以查看海关总署下发资源目录,按需申请订阅对应数据资源,订阅需求自动汇总到海关总署核心节点。总署核心节点汇总各直属海关数据资源订阅需求,审核同意后批量自动提交到国家政务服务平台,并实时同步国家政务服务平台上审批流转状态及审核结果到各直属海关节点,解决直属海关“申请不了”国家平台数据资源问题;基于海关大数据资源一体化平台,实现海关与外单位政务数据交换全流程在线处理、工作闭环。

5 实践成效

本研究设计的海关大数据资源一体化平台已经作为署级信息化项目立项建设,可以在海关总署和直属海关两级节点提供数据服务门户、数据目录编制、数据资源共享功能,并实现目录互联、数据互通。基于资源目录,实现跨云、跨平台、跨地域的数据资源管理能力,进而服务海关总署、直属海关大数据应用。目前,研究成果已在部分直属海关开展试点应用,进一步打通了海关总署到直属海关之间双向数据通道。

6 结语

全国海关大数据资源一体化的数据共享和使用模式,实现上层应用与底层大数据平台的隔离,形成新型数据服务体系,将不断提升全国海关大数据资源一体化管理、一体化共享水平,推动数据治理成果在全国海关范围内充分共享利用,助力智慧海关建设。

参考文献

[1] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知, 国办函〔2022〕102号[EB/OL]. (2022-10-28)[2025-03-11]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/28/content_5722322.htm.

[2] 何长庚. 海关数据资产化治理发展方向研究[J]. 中国口岸科学技术, 2023(53): 48-51.

[3]赵豪迈, 付玉环. 大数据背景下政务信息资源整合与共享中主要问题的探讨[J]. 图书情报导刊, 2021, 6(8): 25-32.

[4]王平. 大数据背景下政务信息资源共享平台的应用[J]. 办公自动化, 2024, 29(10): 28-30.

[5] 胡庆勇. 数据编织[M]. 北京: 清华大学出版社, 2024: 10-50.

[6] 闫树, 袁博, 吕艾临. 隐私计算: 推进数据“可用不可见”的关键技术[M]. 北京: 电子工业出版社, 2022: 11-31.

[7] 祝守宇, 蔡春久. 数据标准化: 企业数据治理的基石[M]. 北京: 电子工业出版社, 2023: 53-73.

[8] DAMA国际. DAMA数据管理知识体系指南(原书第2版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020: 10-23.

第一作者:徐龙宁(1987—),男,汉族,山东菏泽人,硕士,主要从事数据治理、数据共享相关工作,E-mail: xulongning@mail.customs.gov.cn

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

图1 总体设计思路图

Fig.1 Main design approach diagram

图2 总体架构图

Fig.2 Main architecture diagram

图3 接口方式共享流程图

Fig.3 Interface-based sharing process

图4 库表交换方式共享流程图

Fig.4 Table-based sharing process

图5 直属海关之间数据共享流程图

Fig.5 Data sharing process between customs offices directly under the leadership of the GAC

图6 政务数据交换流程图

Fig.6 Government data exchange process

第7卷 增刊

2025年7月

Data Analysis / 数据分析

基于AIGC技术的自动生成分析报告研究

马群凯 1 王 齐 1 王佳蕾 1 李 玄 1 文 杨 1 赵碧君 1 张济凡 1

摘 要 本文聚焦人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,AIGC)的理论研究、经典模型以及在海关领域的应用。其中,理论研究方面,涵盖其基础架构预训练语言模型基本原理、发展历史和架构特点;经典模型方面,介绍了生成式预训练的Transformer模型(Generative Pre-trained Transformer,GPT)和基于Transformer的双向编码器表示模型(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,BERT)以及衍生的AIGC概念。在此基础上,通过业务报告自动生成场景,采用业界主流的“大语言模型+知识库”的AIGC技术架构,探索对业务文本信息数据进行自动汇总分析,生成报告或摘要,并对生成结果从可信度和实用性两个方面进行评价。经分析专家团队审核,生成结果可信度和实用性评分均达到预期。

关键词 人工智能生成内容;预训练语言模型;大语言模型

Research on Automatic Generation of Analysis Reports Based on AIGC Technology

MA Qun-Kai1 WANG Qi1 WANG Jia-Lei1 LI Xuan1

WEN Yang1 ZHAO Bi-Jun1 ZHANG Ji-Fan1

Abstract This article focuses on the theoretical research, classic models, and applications of AIGC generative artificial intelligence in the customs field. In terms of theoretical research, it includes the basic principles, development history and architectural features of the underlying infrastructure and pre-trained language models. Regarding classic models, it introduces GPT and BERT as well as the AIGC concept derived from them. In terms of applied research, test scenarios are automatically generated through business reports. The mainstream “large language model + knowledge base” AIGC technical architecture in the industry is adopted to explore the automatic summary and analysis of business text information data, generating reports or summaries, and evaluating the generated results from the aspects of credibility and practicality. After review by the analysis expert team, the credibility and practicality scores of the generated results have both met expectations.

keywords Artificial Intelligence Generated Content; pre-trained language models; large language models

近年来,随着人工智能技术应用逐渐深入,构建智能模型对文本信息进行生成式分析的业务需求逐渐增加。自然语言处理技术的快速发展,应用预训练大模型在海量文本数据中开展无监督(半监督)学习已经成为增强语言模型性能的新方向,并直接催生了人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,AIGC)技术的发展。预训练机制打破了传统语言模型构建时普遍存在的领域隔阂现象,使语言模型的应用模式更加贴近人类习惯。这类模型代表如基于Transformer的双向编码器表示模型(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,BERT)和生成式预训练的Transformer模型(Generative Pre-trained Transformer,GPT)等,在多项语言任务测试中仅需在基础模型上进行参数的微调即可达到较好效果。而AIGC同时兼具预训练技术、多模态技术和生成式算法等特点,是目前前沿的人工智能研究方向之一。

海关业务工作中涉及提取、分析大量文本类信息。通过研究AIGC技术,并与典型业务需求相结合,可为海关业务工作智能化升级提供更多技术支持。一直以来,海关信息分析研究方向选择和报告编写工作高度依赖一线业务专家提供的线索及分析人员的经验积累。通过引入AIGC技术,对收集的国际贸易、稽查等相关信息进行汇总,快速生成高质量报告或摘要,有助于分析人员高效了解研究领域的热点信息。

1 理论研究

目前AIGC的核心技术是大语言模型,核心构建手段是预训练方式,应用这些技术构建的生成式大语言模型是目前AIGC的主流研究方向之一,ChatGPT和DeepSeek是其中的典型代表。

1.1 预训练语言模型简介

语言表示的目的是将自然语言(如汉语、英语等)表示成计算机能处理的形式,即用数字化的向量来表示不同的字、词、句、段落等。语言向量表示的两种常用方式分别为独热编码和分布式表示。语言模型即通过制定的训练任务(目标)来更好地学习词向量的分布式表示。例如,早期较有代表性的Word2vec模型,通过设计两种模型任务来学习词的分布式表示。通过上下文的词来预测当前词(Continuous Bag-of-Words模型),以及通过当前词来预测上下文(Skip-gram模型)。

广义上的预训练语言模型可以泛指提前经过大规模数据训练的语言模型,包括早期的以Word2vec、GloVe为代表的静态词向量模型,以及基于上下文建模的CoVe、ELMo等动态词向量模型。预训练模型改善了传统语言模型的两个主要缺陷:一是传统的语言模型只能在少数做好标签标注的数据集上开展训练,无法利用海量的无标注数据进行学习;二是传统语言模型构建需要根据不同的场景任务独立设计模型结构,并进行大量重复学习。由于预训练结合迁移微调的应用方式跳过了大量基础语言特征的学习,使语言任务更加专注于学习具体的业务场景知识,这就极大地加快了模型训练的收敛速度,进一步简化了应用难度。

1.2 预训练语言模型的发展

目前主流的预训练模型都是基于深度学习的神经网络模型发展而来。在深度学习提出早期,Geoffrey E Hinton等[1]发现在无监督学习后接有监督学习的语言模型结构具有较好的效果。2010年, Dumitru Erhan等[2]提出了预训练效果显著的两个猜想:一是具有更好的损失优化能力,二是可以进行更好的正则化。2019年,Nikunj Saunshi等[3]提出了潜在类别的概念,解释了某些预训练模型和下游微调任务之间的关联,并在此基础上证明了下游任务的最大损失不可能超过预训练模型,这样就保证了下游应用的效果。

2013年Word2vec模型的提出开启了预训练模型的先河。2014年GloVe模型引入了动态词向量,增强了语言表示的适应性。2014年Dzmitry Bahdanau等[4]提出了Attention注意力机制,提高了对文本序列中局部重要信息的关注度,并且加快了模型训练的速度。2017年诞生了以注意力机制为基础的Transformer模型,后续被广泛应用的BERT和GPT等模型均是在该模型基础上构建形成。

1.3 架构和经典模型

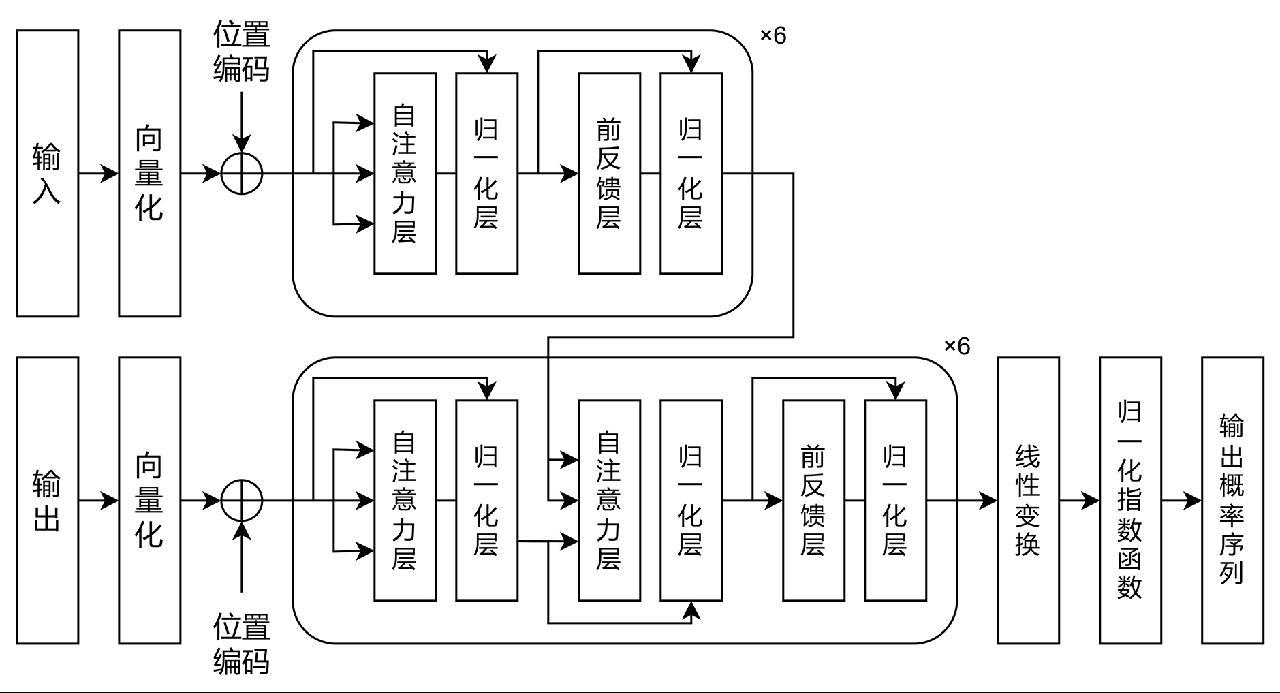

2017年,Transformer在 Attention注意力机制框架下构建形成[5],主要由3个模块组成:词嵌入(Embedding)模块用于把自然语言转换成数字向量;编码(Encoding)模块用于进行词嵌入的上下文表示计算;解码(Decoder)模块用于将学习到的词向量生成自然语言。Transformer相较于传统的循环神经网络模型(Recurrent Neural Network,RNN),主要有三方面的优势:可以实现并行计算,具有更高的计算效率;可以捕捉序列中不同位置之间的依赖关系,实现上下文感知;采用预训练加微调的方式可以学习到更多的语言特征和模式,微调过程可以根据具体任务进行有监督学习,进一步提高了模型的准确性和泛化能力。

GPT模型诞生于2017年,开创了预训练加微调的大语言模型应用范式,通过仅使用Transformer 模型的解码模块作为特征抽取器,在大规模文本上进行语言知识学习。GPT模型设计的任务是通过一系列前序词来预测下一个单词,主要用来生成下文,属于生成式模型。BERT模型于2018年发布[6],同样基于Transformer构建。BERT模型的设计任务主要有两个,一是通过上下文预测中间词,二是通过上下文预测某句话是否为另一个句子的下文。BERT模型只使用了Transformer的编码模块,不涉及生成下文,只学习上下文的语言表示。

1.4 模型应用

在前述技术理论基础上,业界研究构建出了多个生成式大模型应用,如ChatGPT、通义大模型、盘古大模型等。本文以ChatGPT为例,介绍大模型现阶段应用特征和优化技术。

ChatGPT发布于2022年11月,其特点是可以通过对话的方式执行多模态任务,比如回答查询、撰写邮件、代码、文案、翻译等任务。目前以ChatGPT为代表的生成式大模型在构建过程中均以GPT模型架构为基础,在训练过程中引入强化学习思想,能够学习人类偏好和主观意识[7]。这使得模型可以根据少量的人类反馈结果不断优化模型参数,并生成更符合人类价值观的结果。

目前在使用ChatGPT等生成式大模型过程中,通常可以采用3种方式优化模型输出结果,即参数调优、提示词工程[8],或两者的结合。参数调优按照参数调整的范围不同又可分为全局参数调优和局部参数调优(如参数高效微调,Parameter-Efficient Fine-Tuning,PEFT[9])。一般来说,对于下游特定任务,由于全局数据量支撑性较弱,全局参数调整可能会对模型整体效果产生较大影响,且需要更多的图形处理器(Graphic Processing Unit,GPU)计算资源,因此更多采用微调方式。目前效果较好的有LoRA方法[10]和Soft Prompts方法等。生成式大模型可以通过调整输入得到更优的结果。提示词工程通过构造在角色、背景、目标以及语法结构上有针对性的输入形式或模板,可以更好地帮助大模型“回忆”学到的相关知识,这给研究应用人员提供了另一个除了微调之外即可优化模型输出的有效手段。

2 研究应用

本文选择盘古大语言模型和通义大模型作为研究用预训练语言模型。盘古大语言模型起步版(380亿参数)部署在海关内网,自带知识库,参数为默认值。该模型不能训练只有推理,具备基本自然语言能力,包括阅读理解、知识问答、代码生成、公文写作等能力。通义大模型(720亿参数)部署在互联网网段,可查询互联网资源,通过智能体工具调用。通过分析模型生成结果,不断调整Prompt提示词,并对生成结果从可信度(真实性、幻觉检测、偏见)和实用性(上下文理解、一致性、连贯性) 2个方面进行评价。

研究过程主要涉及提示词的调整。第一轮测试并未专门设计提示词,盘古大语言模型和通义大模型均出现幻觉,自动生成大量与问题无关的内容。从第二轮测试开始,逐步扩充提示词内容,如限定身份(海关业务分析人员)、限定交互风格(专业、严谨)、限定生成内容结构(题目、概述、关键事件回顾、市场背景与挑战、分析与建议、小结)等,大模型输出逐渐与期望接近。

基于分析工作中的研究重点选取木材、固体废物等互联网信息。研究过程中的数据处理包括:将文本转换为txt格式,单个文件大小在1 M以内;处理缺失值和异常值,统一数据格式确保文本的一致性等。

2.1 使用盘古大语言模型

将木材、固体废物等若干篇在互联网搜索得到业务热点文章上传至向量库,在大模型界面中选择智能问答模块,测试对某行业业务文本信息中违法行为的列举、摘要及报告生成功能。

功能列举场景下,输入“请根据木材相关新闻列举违法进出口木材的品类”后,大模型仅根据一篇新闻中的信息进行品类列举,无法实现业务分析人员的统计需求。

摘要生成场景下,输入“请根据违法进出口行为相关新闻生成摘要”,大模型仅根据一篇新闻中的信息进行摘要生成,且基本引用原文,摘要生成效果较差。

报告生成场景下,输入“请对固体废物相关新闻中的信息进行汇总,写一篇业务分析报告”,此版本大模型暂不能根据要求撰写分析报告。

以上为举例说明,研究中每个用例均经多次测试生成成果。对已部署盘古大语言模型生成结果进行分析,在可信度方面:生成结果信息准确无误;结果信息与测试样本数据及常识一致度较高;归纳总结能力较弱,输出结果易受个别样本影响,偏见倾向较高。在实用性方面:对基于上下文的请求理解能力较弱;在不同表述请求下,一致性较差。

在未进行微调和预训练的情况下,预期目标中当前可实现的功能为:输入的问题会实时检索知识库,准确抽取相关信息;问题答案能够查看信息来源,直接比对问答结果与原始信息;大模型能够智能理解文档。改变请求语言的表述方式,可能会出现无法回答的情况;在不同行业中,提出相似请求,效果相差较大,有的可以输出结果,有的无法输出结果,模型对样本数据的理解能力需进一步增强;归纳总结能力、推理能力较弱。

2.2 使用通义大模型

基于互联网数据信息,测试对某行业文本信息中违法行为的列举、摘要及报告生成功能。

功能列举场景下,输入“请根据木材相关新闻列举违法进口木材的品类”,大模型输出的结果包括原因分析、常见木材品类举例、影响和应对措施等。品类列举全面且与实际情况相符,能够满足分析人员相关需求。

摘要生成场景下,输入“请根据某商品违法进出口新闻生成摘要”,大模型输出各国打击某商品违法进出口的情况概要,列举了海关、警方破获案件情况,并给出打击行动的意义。大模型能够对相关新闻进行提炼,且能将多篇新闻摘要进行汇总,基本满足分析人员需求。

报告生成场景下,输入“请汇总2023年查获走私固体废物的新闻写一篇分析报告”,大模型输出的内容包括报告题目,以及概述、2023年关键事件回顾(海关专项打击行动、典型案例发布)、市场背景与挑战、分析与建议(加强国际合作、完善法律法规、公众参与与教育)、小结等内容。大模型具有一定的报告生成能力,但与分析人员的需求差异较大,结构框架需要调整,内容深度不足。

基于Prompt提示词工程生成报告场景,向大模型提供分析报告框架,包括摘要、引言、案件摘要、趋势分析、政策与手段、挑战、结论与建议等部分,其中案件摘要部分要列举2023年3个较大的案件,并对相关名词进行解释,如违法进口活动趋势是指活动的变化趋势,执法行动趋势是指执法行动的效率和效果。要求大模型根据上面的分析报告框架,写一份关于2023年我国查获的走私固体废物的分析报告。大模型的输出结果包括题目、摘要、引言(目的和背景)、案件摘要(3个案例)、趋势分析(违法进口活动趋势、执法行动趋势)、政策与手段、挑战、结论与建议等章节。通过Prompt提示词工程,大模型可以根据分析人员提供的结构框架,进行分析报告的初步生成,但内容较浅显,仅能为分析人员提供参考。

以上为举例说明,研究中每个用例均经多次测试生成成果。对此版本通义大模型生成结果进行分析,在可信度方面:生成结果信息比较准确;生成结果出现幻觉程度较低;生成结果信息与测试样本数据及常识一致度较高;大模型通过归纳总结若干篇参考文章输出结果,存在一定程度的偏见,但偏见较低。在实用性方面:对基于上下文的请求理解能力强;在不同表述请求下,一致性较强。

相较于内网部署的盘古大模型版本,在互联网端的通义大模型输入相同要求,能够得到上下文理解和归纳总结能力强、一致性和连贯性相对较好的输出结果。

互联网环境下的大模型产品借助在线搜索功能,能够提供的情报语料范围更广。但由于来源权威性参差不齐、搜索结果不可复现等原因,多次提出同样的要求后,得到的输出结果存在一定差异。

比较提示词工程前后的结果:在未进行Prompt提示词工程的情况下,可基本实现列举功能和摘要提取功能;分析报告生成功能与需求差异较大;通过Prompt提示词工程调整后,分析报告输出结构明显优化,但内容质量有所下降,仅可供分析人员进行参考。

与传统人工分析相比较,在做好检索增强生成(Retrieval Augmented Generation,RAG)参数设置和Prompt提示词的前提下,大模型能够按照分析人员要求快速生成分析报告,能够大大提升信息提炼汇总的效率。但大模型输出的内容较专家尚有一定的差距,需要在此基础上进行人工完善。

与长短期记忆网络(Long Short Term Memory,LSTM)等机器学习算法比较,传统的机器学习算法只能适用于特定的场景,如文本分类、地址识别等特定场景,在语义理解和无监督学习等领域距离大模型尚有差距。

最终生成的结果经分析专家团队审核,其可信度和实用性评分均达到预期。

3 研究结果与应用建议

3.1 研究结果

本文对AIGC技术理论,基础架构如预训练模型BERT和GPT等,及发展历程进行了梳理研究,并分析该技术领域发展近况和业界应用情况。在实际测试中应用 Prompt提示词工程技术对大模型结果进行优化,初步验证了大模型在海关分析报告或摘要生成场景下应用的技术可行性。

本文聚焦木材、固体废物等重点敏感物品,开展品类信息提取、热点文章摘要生成、分析报告生成等工作,并选取木材、固体废物等热点文章若干篇形成知识库。初步实现了在分析场景中对某特定行业非法进出口商品品类的列举、新闻摘要生成和分析报告生成,能够在分析场景中实现海量信息的关键要素提取,并按照提示词指定的要素和逻辑进行表达输出,对于分析人员确定研究方向起到一定的引导作用,也为报告编写提供了便利,有助于提升工作效率。由于内网部署的盘古大模型只能推理不能训练且缺少数据统计功能,互联网环境中使用的通义大模型虽然功能强大但缺少海关内部数据支撑,研究成果距离真正的分析报告尚有差距。

3.2 应用建议

随着大数据、人工智能等新技术应用深入开展,海关业务场景逐渐拓展到对复杂文本信息的分析和应用。预训练大模型的研究和应用越发具有现实意义。今后将结合海关工作实际,继续跟进预训练语言模型及AIGC应用等新技术的发展,如辅助写作等。此外,还可以在海关内网部署DeepSeek 671B等大语言模型,引入Agent能力和数据统计模块,对报关单等相关数据开展查询、清洗和分析。从完善Prompt提示词等角度对报告生成能力进行优化,不断充实报告内容,持续提升报告成果质量。

4 结语和展望

本文聚焦大模型技术在海关业务分析场景中的应用。通过引入“大语言模型+知识库”的AIGC技术架构,使用盘古大模型和通义大模型,探索对业务文本信息进行自动汇总分析,生成报告或摘要,生成结果的可信度和实用性评分均达到预期。下一步,将结合大模型微调和智能体技术,实现结构化数据提取、报告分析框架学习、相关法律法规大模型调用等更加全面的功能。

参考文献

[1] Geoffrey E Hinton, Simon Osindero, Yee-Whye Teh. A fast learning algorithm for deep belief nets[J]. Neural Computation, 2006, 18(7): 1527- 1554.

[2] Dumitru Erhan, Aaron Courville, Yoshua Bengio, et al. Why does unsupervised pretraining help deep learning[J]. In Proceedings of AISTATS, 2010: 201-208.

[3] Nikunj Saunshi, Orestis Plevrakis, Sanjeev Arora, et al. A theoretical analysis of contrastive unsupervised representation learning[C]. In Proceedings of ICML, 2019: 5628-5637.

[4] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, Yoshua Bengio. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate[DB/OL]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1409.0473.

[5] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Nike Parmar, et al. Attention Is All You Need[DB/OL]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762.

[6] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[G]. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers), 2016: 4171-4186.

[7]王晓华. 从零开始大模型开发与微调-基于PyTorch与ChatGLM[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018: 250-251.

[8]王东清, 芦飞, 张炳会, 等. 大语言模型中提示词工程综述[J]. 计算机系统应用, 2025, 34(1): 1-10.

[9]王浩, 王珺, 胡海峰, 等. PMoE: 在 P-tuning 中引入混合专家的参数高效微调框架[J/OL]. 计算机应用研究. https://doi.org/10.19734/j.issn.1001-3695.2024.11.0484.

[10]汪伦, 艾斯卡尔·艾木都拉, 张华平, 等. 基于大语言模型的开源情报摘要生成研究[J/OL]. 情报理论与实践. https://link.cnki.net/urlid/11.1762.G3.20250214.1507.002.

第一作者:马群凯(1982—),男,汉族,吉林延吉人,硕士,高级数据建模分析师,主要从事人工智能工作,E-mail: mqk017@126.com

1. 全国海关信息中心(全国海关电子通关中心) 北京 100005

1. National Information Center of GACC (General Administration of Customs of China), Beijing 100005

第7卷 增刊

2025年7月

Data Analysis / 数据分析

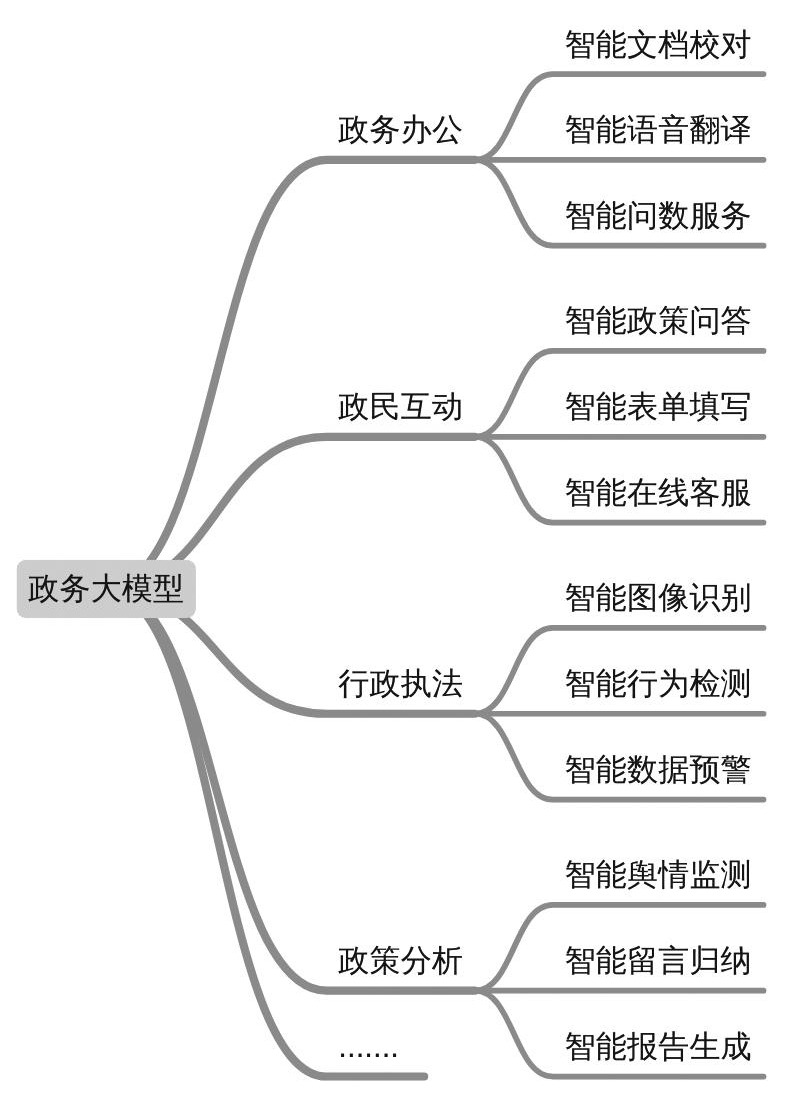

大模型在海关统计工作中的应用研究

杜琳美 1 吕 涛 1 毕 滔 1 陈 衎 1

摘 要 大模型因其优秀的交互性和通用性已广泛应用于诸多领域。本文从大模型在政务领域的研究进展和应用情况出发,结合海关统计信息系统在数据规模激增、用户友好交互、实时决策需求等方面的挑战,系统探讨了大模型在数据采集、智能交互和智能预测等场景的应用潜力。另外,分析了大模型在海关统计工作中实际应用时面临的挑战并给出对策建议。随着大模型技术的持续优化,其在海关统计中的应用将推动数据治理效能的全面提升,为海关统计工作提供更强技术支撑。

关键词 大模型;海关统计;人工智能;数字政府

Research on the Application of Large Models

in Customs Statistics

DU Lin-Mei 1 LYU Tao 1 BI Tao 1 CHEN Kan 1

Abstract Large-scale AI models have been extensively deployed across multiple disciplines owing to their superior interactivity and cross-domainadaptability.This paper examines the research advancements and implementation cases of large-scale models in government affairs. To addressing critical challenges in information system for customs statistics, including explosive data growth, user-friendly interactionandtime-sensitivedecision-makingrequirements, it conducts a methodological investigation into the application prospects of these models across key scenarios: automated data acquisition, intelligent human-computer collaborationand data-driven predictive modeling. Furthermore, the paper identifies implementation barriers specific to customs statistical systems and formulates evidence-based mitigation strategies. With the continuous optimization of large-scale model technology, its application in customs statistics will promote the overall improvement of data governance efficiency and provide stronger technical support for customs statistics work.

Keywords large model; customs statistics; artificial intelligence; digital government

随着全球贸易蓬勃发展与数字化进程加速演进,海关作为国家进出境监督管理机关,积累了海量数据。海关数据来源广泛,包括报关单申报数据、企业备案信息、物流数据、跨境电商平台数据等。对贸易数据进行高效精准的统计分析,能够准确反映外贸形势和经济运行状况,为国家经贸政策制定提供重要依据。传统的数据管理方法难以满足快速、精准、智能的监管与决策需求。大模型作为人工智能领域的突破性技术,凭借其强大的数据处理能力、复杂模式识别和深度语义理解等特性,为海关统计领域带来了新的发展契机。

如何发挥大模型在海关统计工作中的潜力,解决数据统计分析中的现实问题,是提升海关数据管理与数据服务能力的关键课题之一。本文系统分析了大模型技术在海关统计场景中的现实需求及创新应用场景,探讨大模型在提升数据应用效能、便利统计工作、挖掘数据价值等方面的实际作用。同时,深入剖析大模型应用中的技术挑战,为海关统计工作与大模型融合应用提供参考。

1 大模型技术

1.1 大模型技术的理论基础

大模型(Large Model)是指基于海量数据训练、具有极大参数规模的深度神经网络模型。大模型是大语言模型(Large Language Model,LLM)概念的延伸。从输入数据种类区分,大模型包含语言大模型、视觉大模型和多模态大模型等。如今流行的大模型多数基于Transformer框架[1]。Transformer框架基本结构如下。

1.1.1 自注意力层

自注意力(Self-attention)层[1]通过计算输入序列中词与词相关性,动态分配权重,具有发掘长输入序列上下文关联性的能力。自注意力核心原理表达如下:

(1)

式(1)中, 、

、 、

、 指输入序列经分词(Tokenize)、嵌入(Embedding)、线性变换后形成的矩阵。Softmax函数为归一化指数函数。

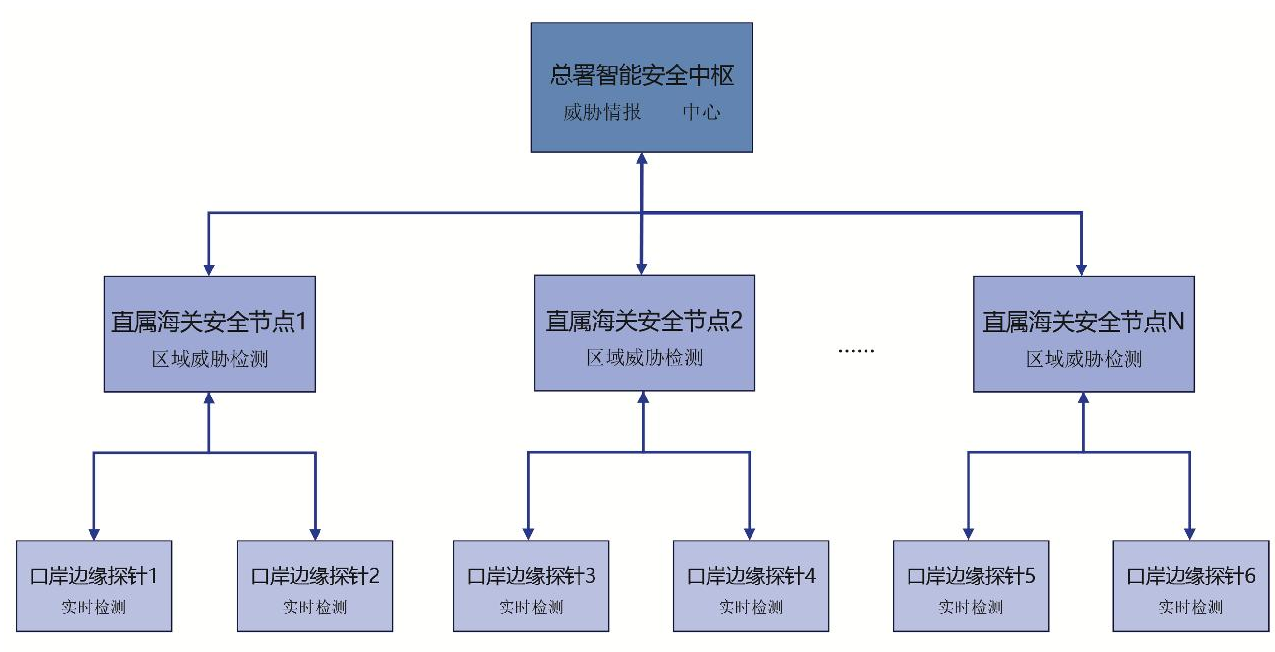

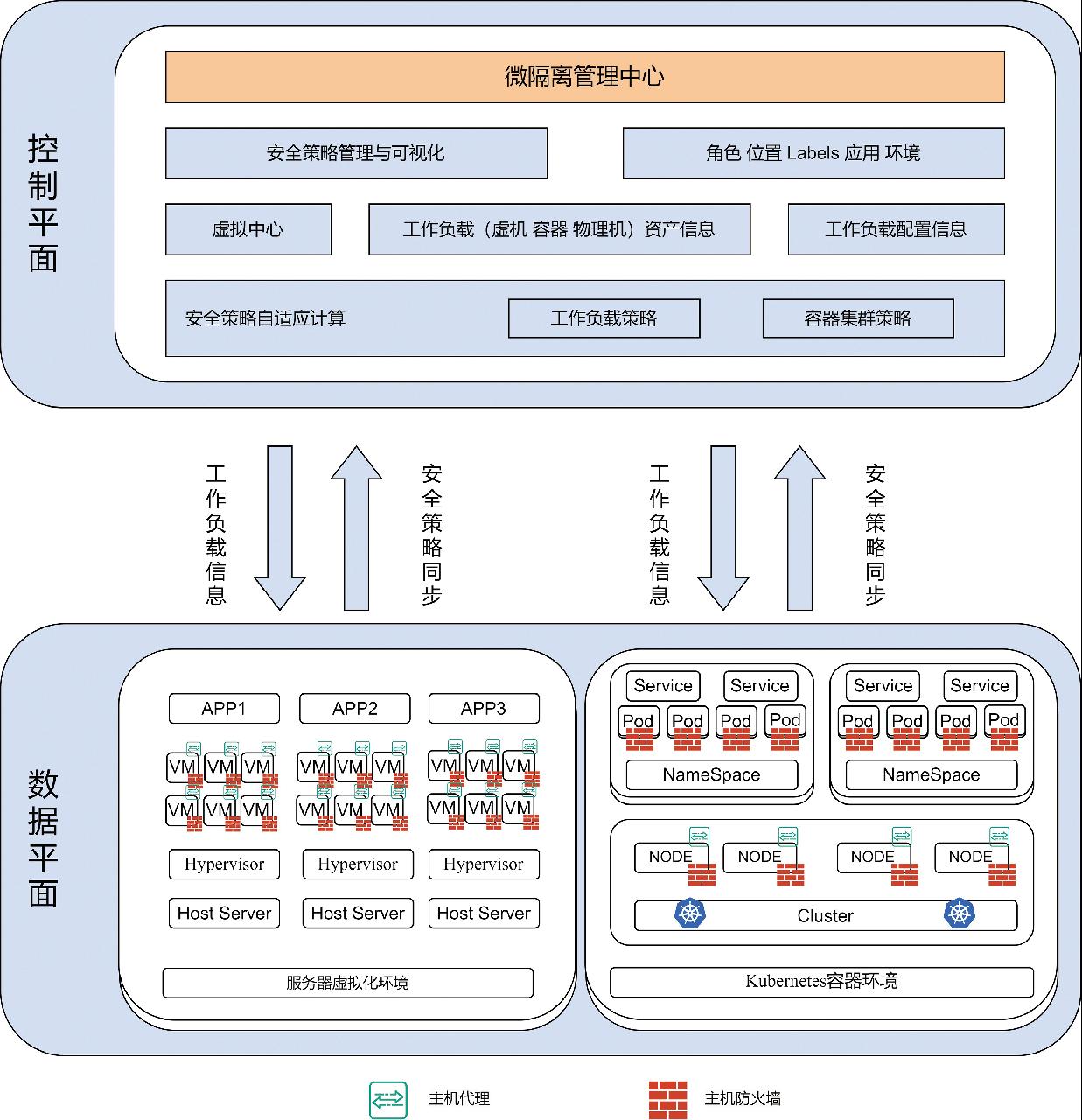

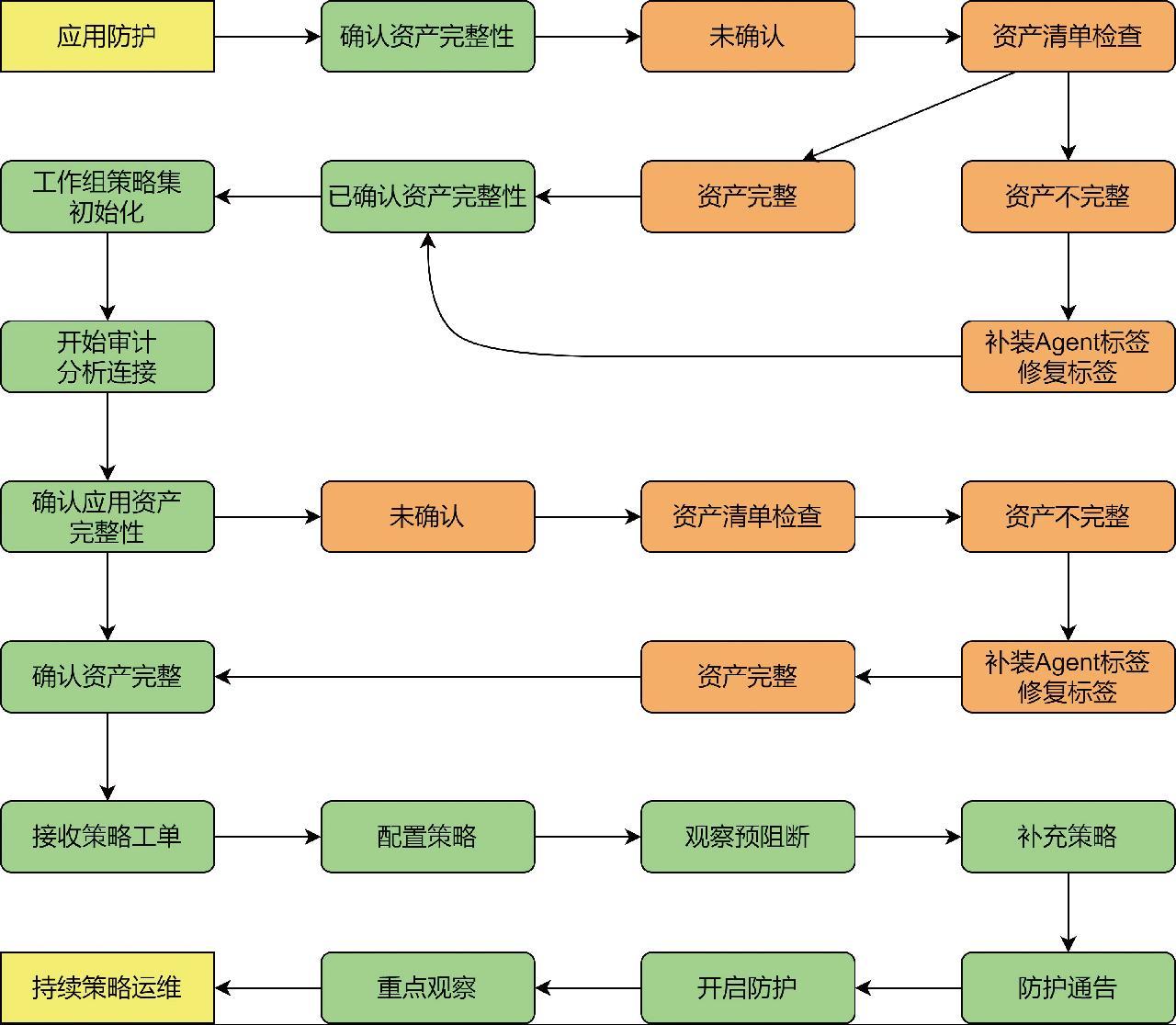

指输入序列经分词(Tokenize)、嵌入(Embedding)、线性变换后形成的矩阵。Softmax函数为归一化指数函数。 为矩阵